En France, l'énergie hydraulique dominait largement la production électrique d'origine renouvelable, mais pourrait être dépassée par l'éolien en 2024. (©EDF-Bruno Conty)

Le mix énergétique représente les différentes sources d'énergies primaires (pétrole, nucléaire, gaz, éolien, solaire, charbon, etc.) consommées dans une zone géographie donnée, en l'occurrence ici la France. Tout ce qui n'y est pas produit doit être importé. Historiquement, la France exporte de l'électricité et importe du pétrole et du gaz.

Chiffres clés

Voici les principaux chiffres à connaître sur le mix énergétique français en 2023, et l'évolution par rapport à l'année précédente.

- Production primaire nucléaire : 1 025 TWh (+ 14,7%)

- Production primaire d’électricité renouvelable : 132 TWh (+27,4%)

- Production d’électricité hydraulique : 56 TWh (+24,0%)

- Production éolienne : 52 TWh (+37,9%)

- Production photovoltaïque : 23 TWh (+15,6%)

- Production primaire d’énergies renouvelables thermiques et valorisation des déchets : 253 TWh (+2,6%)

- Production de biomasse solide : 119 TWh (+0,9%)

- Production des pompes à chaleur : 50 TWh (+11,3%)

- Production de biogaz : 21 TWh (+9,3%)

- Production de biocarburants : 21 TWh (-3,0%)

- Production primaire d’énergie fossile : 10 TWh

- Exportations nettes d’électricité : 50 TWh (contre -15 TWh en 2022)

- Importations nettes de gaz naturel : 339 TWh (-19,6%)

- Importations de pétrole brut : 540 TWh (+10,5%)

- Importations nettes de produits raffinés : 271 TWh (-15,0%)

- Importations nettes de biocarburants : 20 TWh (+13,5%)

- Importations nettes de bois à des fins énergétiques : 3 TWh (+29%)

- Taux d’indépendance énergétique de la France : 56,3% (+5,8 points)

- Facture énergétique de la France : 61,2 milliards d'euros (contre 124,1 milliards d'euros en 2022)

- Solde monétaire des échanges électriques : 3,9 milliards d'euros (contre -7,8 milliards d'euros en 2022).

Graphique : Selectra - Source : Chiffres clés de l'énergie - Édition 2023 - Ministère de la Transition Énergétique

En France, la composition du futur mix énergétique occupe une place importante dans le débat public ces dernières années, avec un fort soutien au renouvelable, suivi récemment par une relance de la filière nucléaire, qui reste toujours la source majeure de production et de consommation d'énergie en France.

Production et consommation d’énergie en France

Production d'électricité en France par source

La production d’énergie primaire s’élève à 1 420 TWh en France en 2023. La consommation d’énergie primaire est de 2 523 TWh (+1,7% par rapport à 2022), alors que la consommation finale d’énergie est de 1 622 TWh (-2,6% et -3,3% quand corrigée des variations climatiques).

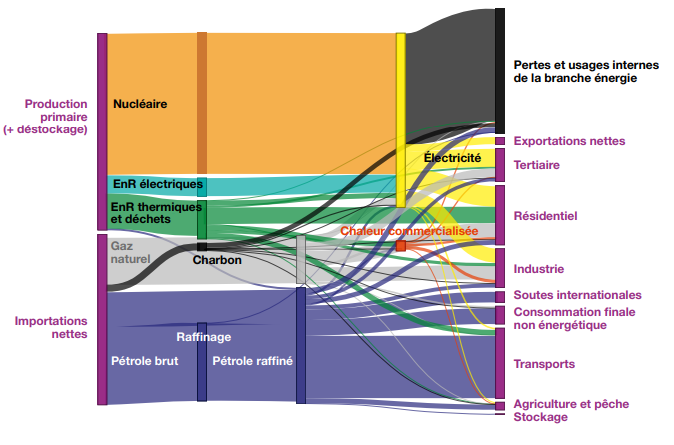

En 2023, la France a mobilisé une ressource primaire de 2 649 TWh pour satisfaire une consommation finale de 1 622 TWh. La différence est constituée :

- des pertes et usages internes du système énergétique (902 TWh) ;

- des exportations nettes d’électricité (50 TWh) ;

- des soutes aériennes et maritimes internationales exclues par convention (75 TWh).

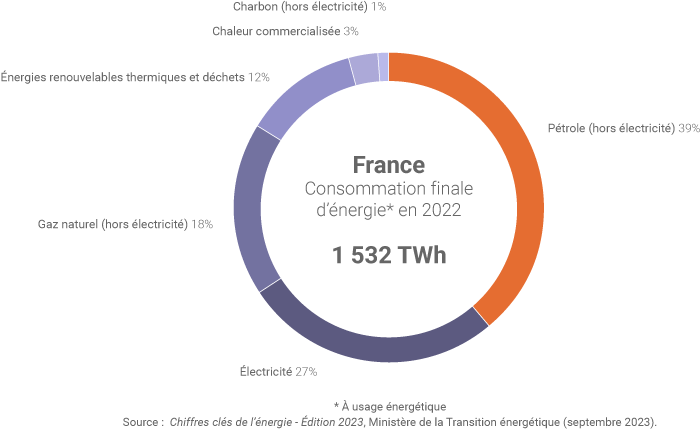

La consommation finale d'énergie de la France (à usage énergétique) s'est élevée à 1 532 TWh en 2022 (soit une baisse de 1,6% par rapport à 2021, après correction des variations climatiques). Les transports ont compté pour 34% de cette consommation. Suivent le secteur résidentiel (28%), l'industrie (18%), le secteur tertiaire (17%) et l'agriculture (3%).

En 2022, la consommation française d'énergie finale a reposé à près de 39% sur le pétrole et 18% sur le gaz naturel (hors électricité), contre 27% sur l'électricité (dont la production en France a entre autres reposé à 62,7% sur le nucléaire, 11,1% sur l'hydroélectricité et 9,9% sur le gaz en 2022).

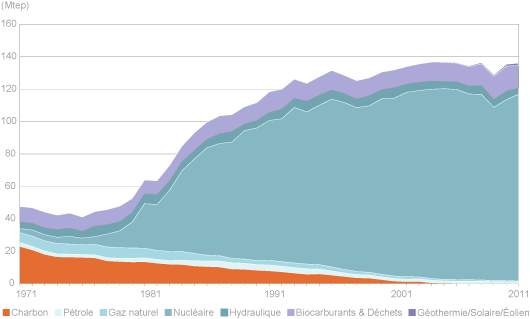

La consommation d’énergie primaire (énergie brute directement issue de la nature comme le soleil et le vent ou de ressources énergétiques naturelles comme les combustibles fossiles) en France métropolitaine a atteint 213,3 Mtep en 2022. Près d'un tiers de cette énergie primaire est absorbée dans des opérations de transformation (ex : combustible fossile en électricité) et de transport (ex : pertes par effet Joule) jusqu’au consommateur final.

En 2022, 107,9 Mtep avaient été produites sur le territoire national en 2022 (l’énergie électronucléaire est comptabilisée dans la production française d’énergie bien que l’uranium naturel nécessaire à la fabrication du combustible nucléaire soit aujourd’hui intégralement importé).

Environ 90% de cette production française est convertie en électricité, avec des pertes de rendement importantes. On estime par exemple qu’une centrale thermique consomme 2 fois plus d’énergie primaire qu’elle n’en restitue sous forme d’électricité (un rendement de 33% est retenu comme convention).

Balance et facture énergétique

La réduction de la facture d’énergie nationale constitue un des enjeux majeurs de la France. Cette facture s’est élevée à 61,2 milliards d’euros en 2023, dont 46,9 milliards étaient imputables aux importations de produits pétroliers (brut et produits raffinés).

Selon les statistiques ministérielles, la France produit uniquement un peu plus de la moitié de l’énergie primaire consommée sur son territoire. Il en découle des importations conséquentes qui pèsent sur la balance commerciale nationale. La volatilité des prix de l'énergie peut vraiment impacter le montant des exportations, dont le pays dépend.

Au total, la facture énergétique française a atteint un montant de 61,2 milliards d’euros, un montant stable au cours des dernières années, sauf :

- en 2022, cette facture a doublé pour dépasser les 120 milliards d'euros, quand les prix du gaz avaient bondi (la facture gazière est de 16,1 Md€ en 2023 contre 50,1 Md€ en 2022), impactant ceux de l'électricité, alors même que la production nucléaire nationale avait chuté.

- en 2015, cette facture a baissé sous la barre des 40 milliards d'euros avec la chute du prix du pétrole brut.

Exportations d'électricité

L’électricité a été le seul poste créditeur de la balance énergétique nationale cette année-là (+ 4 milliards d’euros, export de 50,1 TWh d’électricité).

Importations de combustibles fossiles

La France est fortement dépendante des importations de gaz, de pétrole et de charbon : elle importe près de 99% de sa consommation d’énergies fossiles.

Dans ce contexte, le pays se trouve confronté à deux grandes alternatives pour réduire sa facture énergétique : réduire la consommation nationale de ces combustibles ou recourir à des ressources disponibles sur le territoire comme le préconisent les partisans de l’exploitation des gaz de schiste en France. La loi de transition énergétique a fixé pour objectif de réduire de 30% la consommation primaire d'énergies fossiles d'ici à 2030 (par rapport à 2012).

Une troisième alternative consiste à négocier ponctuellement une baisse du prix de ces combustibles fossiles lorsque cela est possible : par exemple, en renégociant des contrats gaziers de long terme lorsque le prix spot du gaz baisse sous l’effet de l’exploitation des gaz de schiste.

Origine des importations de combustibles :

- Les importations françaises de pétrole proviennent principalement d’Arabie Saoudite, des États-Unis, du Kazakhstan, du Nigéria et d'Angola.

- Les importations françaises de gaz naturel proviennent principalement de Norvège, des États-Unis, des Pays-Bas, d’Algérie et du Qatar.

- Les importations françaises de charbon viennent principalement d’Australie, d’Afrique du Sud, des États-Unis et de Colombie.

- L’uranium naturel importé par la France provient principalement du Canada, du Kazakhstan et du Niger.

Répartition par énergie

Consommation

La consommation primaire réelle d'énergie en France en 2022 a été de 2481,91 TWh. Dans le détail :

- Nucléaire : 908,23 TWh - 36,6% du total

- Pétrole : 752,09 TWh - 30,3%

- Gaz naturel : 383,71 TWh - 15,5%

- Biomasse solide : 117,87 TWh - 4,7%

- Charbon : 72,45 TWh - 2,9%

- Hydraulique : 45,54 TWh - 1,8%

- Éolien : 38,06 TWh - 1,5%

- Pompes à chaleur : 42,68 TWh - 1,7%

- Biocarburants : 38,80 TWh - 1,6%

- Photovoltaïque : 20,60 TWh - 0,8%

- Déchets non renouvelables : 19,96 TWh - 0,8%

- Autres : 41,88 TWh - 1,7%

Les ENR ont ainsi représenté 345,45 TWh, soit 13,92% de l'énergie primaire consommée.

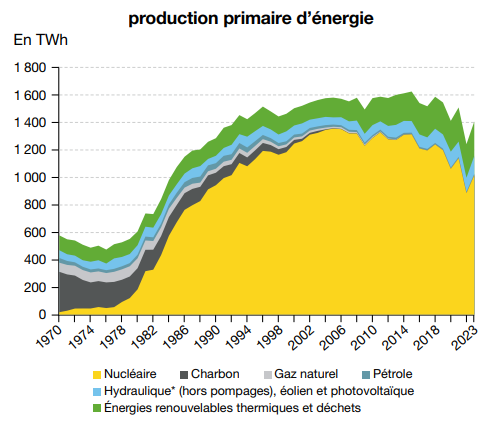

Production

La consommation de gaz naturel est en chute depuis la hausse des prix en 2022, tout comme celle du charbon.

A l'inverse, la production nucléaire reprend fortement en 2023, le parc éolien a vu sa puissance installée faire +20% entre 2021 et 2023 et vu deux parcs offshores être raccordés au réseau en 2024, et les capacités photovoltaïques installées ont bondi de +19% en 2023.

L'année 2022 avait été historiquement mauvaise, avec un problème de corrosion sur de nombreuses centrales nucléaires non anticipable par EDF, et une production hydraulique au plus bas. 26 réacteurs sur 56 avait été mis à l'arrêt, amplifiant la crise des prix sur les marchés européens.

Focus sur le mix électrique français

En France

En France, la production électrique a atteint 494,7 TWh en 2023(3), près des 65% de cette production étant générée par le parc nucléaire. La production totale d'électricité a augmenté de 11 % par rapport à 2022, mais reste inférieure à celle des années avant la crise.

- Production nucléaire : 320,4 TWh (+41,5 TWh par rapport à 2022, soit une augmentation de +15%).

- Production éolienne : 50,8 TWh (+12 TWh, +31%).

- Production solaire : 21,6 TWh (+3 TWh, +16%).

- Production hydroélectrique : 58,8 TWh (+9,2 TWh, +19%).

- Production gaz : 30,0 TWh (-13,9 TWh, -32%).

- Production charbon : 0,8 TWh (-2 TWh, -71%).

- Autres : 12,3 TWh.

La production nucléaire a atteint 320,4 TWh, contre 279,0 TWh en 2022 et une moyenne de 394,7 TWh entre 2014 et 2019.

En 2023, la production éolienne a atteint un record de 50,8 TWh et la production solaire a atteint 21,6 TWh, totalisant ensemble près de 15 % du mix énergétique. La capacité installée du parc solaire et éolien en mer a connu une croissance inédite en 2023 et devrait encore augmenter d'autour de 20% rien qu'en 2024.

La production hydroélectrique a atteint 58,8 TWh, demeurant la deuxième source de production d'électricité, grâce à des précipitations plus abondantes qui ont maintenu des niveaux de stock élevés.

Ces énergies ont contribué à la sécurité de l'approvisionnement et à l'augmentation de l'offre d'électricité bas-carbone en France et dans les pays voisins.

La baisse de la demande et l'augmentation de la production d'énergie décarbonée ont réduit le recours aux combustibles fossiles, en particulier le gaz, dont la production est passée de 44,1 TWh en 2022 à 30,0 TWh en 2023. La production électrique à partir de charbon a quant à elle atteint un niveau historiquement bas, représentant seulement 0,17 % de la production totale en 2023. La conversion des deux dernières centrales à charbon à la biomasse est prévue d'ici à 2027.

Les parts de chaque source d'électricité dans la production française sont :

- Production nucléaire : 64,77%

- Production éolienne : 10,27%

- Production solaire : 4,37%

- Production hydroélectrique : 11,89%

- Production gaz : 6,06%

- Production charbon : 0,16%

- Autres : 2,49%

Les sources d'énergie bas-carbone ont dominé le mix électrique, plaçant la France parmi les pays européens les moins émetteurs de gaz à effet de serre, avec près de 92 % de production décarbonée en 2023.

En parallèle, la consommation d'énergie en France a continué de diminuer en 2023, tendance amorcée dès l'automne 2022 avec la crise énergétique. Ajustée des variations météorologiques et calendaires, elle a baissé de 3,2 % par rapport à l'année précédente, atteignant 445,7 TWh.

Evolution

Production d'électricité totale en France (en GWh) - source RTE

La production d'électricité en France a montré une tendance générale à la hausse de 1985 à 2006, atteignant un pic de 569,14 TWh en 2005. Cette période de croissance reflète une augmentation de la demande énergétique, soutenue par des développements technologiques et une expansion des infrastructures énergétiques. Cependant, après 2006, la production a montré des fluctuations, avec une baisse notable en 2009 due notamment à la crise économique mondiale.

Depuis 2010, la production est restée relativement stable, avec quelques variations annuelles. Une baisse marquée est observée en 2020, probablement en raison de la pandémie de COVID-19 qui a perturbé les activités économiques. En 2022, la production a chuté à 469,35 TWh, un niveau similaire à celui du début des années 90, avant de remonter légèrement en 2023. Cette baisse récente est attribuée à la longue indisponibilité du parc nucléaire français, due à des problèmes de corrosion.

| Année | Production (en TWh) |

|---|---|

| 1985 | 344,47 |

| 1986 | 363,00 |

| 1987 | 378,49 |

| 1988 | 392,09 |

| 1989 | 404,85 |

| 1990 | 416,04 |

| 1991 | 450,34 |

| 1992 | 458,54 |

| 1993 | 468,07 |

| 1994 | 472,84 |

| 1995 | 489,41 |

| 1996 | 507,79 |

| 1997 | 499,31 |

| 1998 | 505,93 |

| 1999 | 519,54 |

| 2000 | 532,56 |

| 2001 | 542,60 |

| 2002 | 551,24 |

| 2003 | 559,13 |

| 2004 | 566,30 |

| 2005 | 569,14 |

| 2006 | 567,30 |

| 2007 | 561,84 |

| 2008 | 566,98 |

| 2009 | 528,87 |

| 2010 | 562,36 |

| 2011 | 567,42 |

| 2012 | 567,58 |

| 2013 | 576,74 |

| 2014 | 566,27 |

| 2015 | 574,11 |

| 2016 | 558,80 |

| 2017 | 556,42 |

| 2018 | 575,93 |

| 2019 | 565,73 |

| 2020 | 527,22 |

| 2021 | 550,12 |

| 2022 | 469,35 |

| 2023 | 514,11 |

Consommation d'électricité en France (en GWh) - source RTE

Répartition de la consommation par secteur

En 2022, la consommation finale d'énergie est ainsi divisée :

- Transports : 516,6 TWh - 32,53%

- Résidentiel : 472,8 TWh - 29,77%

- Tertiaire : 264,6 TWh - 16,66%

- Industrie : 285,3 TWh - 17,97%

- Agriculture-pêche : 48,7 TWh - 3,07%

Sur une consommation totale de 449,2 TWh - Source : Bilan électrique 2025 RTE - Graphique : Selectra

La plupart des solutions d’efficacité énergétique soutenues au niveau politique sont dirigées vers les deux secteurs les plus consommateurs d’énergie :

- dans les bâtiments : architecture bioclimatique, isolation thermique, systèmes de chauffage plus performants, etc.

- dans les transports : moteurs plus performants, nouveaux types de carburants, systèmes embarqués d’aide à la conduite, intermodalité, etc.

Evolutions passées du mix de l'énergie en France

Historiquement, la France s’est longtemps appuyée sur le charbon pour satisfaire ses besoins énergétiques. De nombreux gisements peu profonds sont déjà exploités au XVIe siècle. Principale source d’énergie de la révolution industrielle au XIXe siècle, le charbon a connu un pic de production sur le territoire français en 1958 : 60 millions de tonnes de ce combustible sont alors extraites des mines du Nord-Pas-de-Calais, de Lorraine et du Centre-Midi. S’en suit un déclin de la production qui s’accélère à partir des années 1980, la dernière mine fermant en 2004.

La France a également produit beaucoup de gaz, jusqu’à satisfaire un tiers de sa consommation annuelle dans les années 1970, avec en particulier l’exploitation de son gisement de Lacq dans les Pyrénées-Atlantiques.

Suite au premier choc pétrolier de 1973, le parc de production électrique nucléaire français s’est très rapidement développé en France : 48 des 63 GW du parc nucléaire actuel ont été raccordés au réseau entre 1979 et 1990 (soit l’équivalent en puissance du raccordement de 3 EPR par an pendant 10 ans).

Évolution de la production française d’énergie primaire de 1971 à 2011 (©Connaissance des Énergies, d'après données de l’AIE)

Fin 2007, le Grenelle Environnement a fixé une feuille de route d’ici à 2020 en fixant un objectif de 23% d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale française à cet horizon. Suite à l'élection de François Hollande en 2012, un débat national sur la « transition énergétique » a été engagée. Cette notion, alors assez floue, va dans le sens d’une intégration croissante des énergies renouvelables dans le mix énergétique français au détriment des énergies fossiles, voire nucléaire. Une loi de transition énergétique pour la croissance verte a été adoptée à l'été 2015.Les grands outils de planification ont ensuite été mis « en place » : la stratégie nationale bas-carbone et la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), respectivement publiées en novembre 2015 et octobre 2016 (pour la PPE de la France métropolitaine).

Enjeux du choix du mix énergétique et futur

Les problématiques de prix de l’énergie et de sécurité énergétique restent des enjeux essentiels pour la France. Outre les grandes mesures d’efficacité énergétique qui font relativement consensus en France, la question du futur mix énergétique national, et en particulier de la place du nucléaire, s'est longtemps posée.

Décarbonation oui, mais quid du nucléaire ?

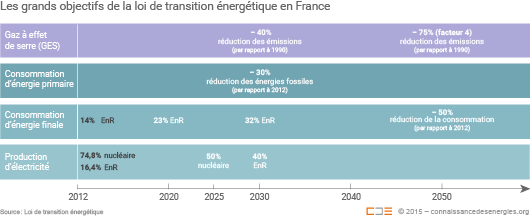

Pour rappel, la loi de transition énergétique pour la croissance verte fixait entre autres comme grands objectifs de porter à 50% la part de l’énergie nucléaire dans la production d’électricité française en 2025 (mais cet objectif a été retardé par le ministre Nicolas Hulot), de réduire de 40% les émissions nationales de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030 et de diviser par deux la consommation d’énergie finale dans le pays d’ici à 2050 (par rapport au niveau de 2012).

Calendrier des grands objectifs de la loi de transition énergétique (©Connaissance des Énergies)

La future part du nucléaire dans le mix électrique a longtemps constitué un des points de discorde au sein de la société française. Les mesures de sûreté supplémentaires appliquées au parc nucléaire en service et l’intégration croissante d’énergies renouvelables ont un impact sur les prix dont s’acquittent les consommateurs finaux.

La crise des prix de l'énergie est depuis passée par là. La lutte contre la précarité énergétique des particuliers et le maintien de la compétitivité des entreprises constituent deux enjeux centraux liés à l’évolution du mix électrique. La France a alors engagé une politique pro-nucléaire. Point d'orgue, l'annonce de 6 nouveaux réacteurs nucléaires EPR minimum, ainsi que l'ambition de développer des SMR d'ici à 2030.

L'EPR de Flamanville a commencé à produire de l'électricité en 2024, il s'agit de la première mise en service nucléaire en France depuis 1999.

Envol des renouvelables

L'évolution de la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en France montre une augmentation significative au fil des années. En 1990, les renouvelables représentaient 13,12 % de la production totale d'électricité. Cette proportion a fluctué légèrement durant les années 1990 et 2000, avec des baisses notables, notamment en 2005 (9,66 %). Cependant, à partir de 2010, une tendance à la hausse plus soutenue se dessine, atteignant 23,71 % en 2020, reflétant une transition énergétique croissante vers les sources renouvelables.

| Année | Part des renouvelables |

|---|---|

| 1990 | 13,12% |

| 1991 | 12,97% |

| 1992 | 15,18% |

| 1993 | 13,94% |

| 1994 | 16,75% |

| 1995 | 15,05% |

| 1996 | 13,21% |

| 1997 | 12,98% |

| 1998 | 12,54% |

| 1999 | 14,18% |

| 2000 | 12,74% |

| 2001 | 14,02% |

| 2002 | 11,37% |

| 2003 | 10,99% |

| 2004 | 11,02% |

| 2005 | 9,66% |

| 2006 | 10,74% |

| 2007 | 11,44% |

| 2008 | 12,76% |

| 2009 | 12,89% |

| 2010 | 13,64% |

| 2011 | 11,64% |

| 2012 | 15,02% |

| 2013 | 17,24% |

| 2014 | 16,61% |

| 2015 | 15,99% |

| 2016 | 17,72% |

| 2017 | 16,65% |

| 2018 | 19,71% |

| 2019 | 19,98% |

| 2020 | 23,71% |

| 2021 | 22,17% |

| 2022 | 24,31% |

| 2023 | 26,29% |

Cette progression rapide des énergies renouvelables dans la production d'électricité en France souligne les efforts nationaux pour diversifier le mix énergétique et réduire la dépendance aux sources d'énergie fossiles et nucléaires. La tendance à la hausse constante des renouvelables reflète une transformation structurelle dans le secteur énergétique français, alignée avec les objectifs climatiques et les engagements internationaux pour lutter contre le changement climatique.

La France continue d'investir très fortement dans l'éolien, le solaire, et même le biogaz.

Source : Ministère de la Transition Écologique et RTE - Graphique : Selectra

Source : RTE - Graphique : Selectra

Sources : GRDF + Ministère de la Transition Ecologique

2 des 3 parcs éoliens offshores dont dispose la France ont par exemple été raccordés au réseau électrique en mai 2024, à quelques jours d'intervalle.

Enfin, l'autoconsommation se développe de plus en plus, essentiellement avec la pompe à chaleur et les panneaux photovoltaïques. Leur technologie et leurs coûts ont fortement baissé ces dernières années, facilitant les installations partout en France. Si les batteries se démocratisent, la production électrique pourrait fortement se décentraliser.

Source : Enedis - Graphique : Selectra

Plus de véhicules électriques, moins de pétrole

En Europe, la vente de véhicules à moteur thermique devrait être interdite en 2035.

L'électrification des transports en France pourrait significativement réduire la dépendance au pétrole, en diminuant la consommation de carburants fossiles, qui est le poste de consommation énergétique principal en France.

En intégrant davantage de véhicules électriques, qui utilisent l'électricité produite principalement à partir de sources bas-carbone, le mix énergétique national deviendrait encore plus orienté vers les énergies renouvelables et le nucléaire.

Cette transition réduirait les émissions de gaz à effet de serre et améliorerait la qualité de l'air, tout en augmentant la demande d'électricité, ce qui pourrait stimuler des investissements supplémentaires dans les infrastructures de production et de distribution électrique durable.

Efficacité et sobriété énergétiques

L’efficacité et la sobriété énergétiques sont les thématiques phares de la transition énergétique en France, comme en témoigne l’accent porté sur la rénovation thermique des bâtiments, premier secteur consommateur d’énergie dans le pays.

La loi de transition énergétique fixe pour objectif de réduire la consommation énergétique finale française de 50% en 2050 par rapport à 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20% en 2030. D'après les termes de la loi, cette dynamique doit soutenir « le développement d'une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l'économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel ».

Première destination touristique au monde, la France se distingue d’autres pays aux problématiques similaires par son attachement particulièrement fort à son patrimoine. Dans ce contexte, l’insertion de nouveaux moyens de production dans le paysage amorce fréquemment des réactions de type Nimby.