Ferme éolienne offshore de Kentish Flats, au large des côtes britanniques du Kent (©Vattenfall-Robin Dawe)

Définition de l'éolien en mer

Une éolienne offshore est installée en mer et permet de convertir la force du vent en électricité. Le terme anglais « offshore » signifie littéralement « hors côtes », par opposition aux éoliennes terrestres ou « onshore ». Elles fonctionnent selon le même principe : l'utilisation de l’énergie cinétique du vent pour la transformer en électricité. Leurs fondations peuvent être posées ou ancrées.

Lorsqu’une éolienne produit de l’électricité, on peut également la qualifier d’aérogénérateur. Le vent fait tourner des pales, généralement trois. Celles-ci entraînent un générateur qui transforme l’énergie mécanique créée en énergie électrique, suivant le principe d’une dynamo.

La différence principale entre un modèle marin et un modèle terrestre d’éolienne tient à la nature des fondations, qui lui permettent d’être fixée dans le sol ou ancrée au fond de la mer (sauf dans le cas des éoliennes offshore « flottantes »). La fixation des éoliennes offshore doit également être très robuste, afin de résister aux conditions marines difficiles.

Les éoliennes offshore sont le plus souvent rassemblées dans un « parc éolien » ou « ferme éolienne » comportant généralement entre 20 et 50 éoliennes de plusieurs mégawatts (MW) de puissance unitaire.

Les parcs éoliens en mer en Europe étaient en moyenne situés à 41 km des côtes, avec une profondeur d'eau moyenne de 27,5 m. Certaines installations « farshore » c'est-à-dire au large à plus de 30 kilomètres des côtes, dotées de bases flottantes, sont aujourd’hui en début de phase de déploiement.

Fonctionnement des technologies actuelles

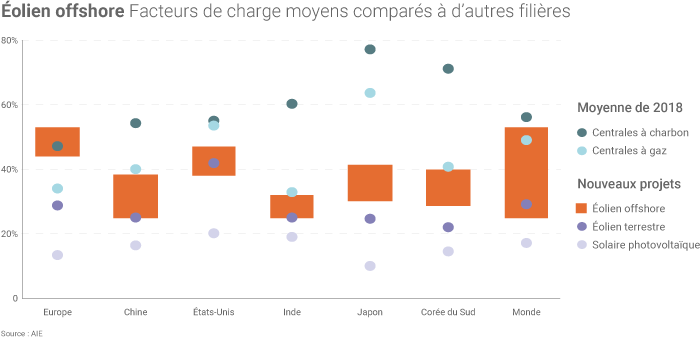

Fonctionnant selon le même principe que les modèles terrestres, les éoliennes offshore permettent d'aller capter des vents plus soutenus et plus réguliers (ce qui leur permet d'avoir un meilleur facteur de charge).

Des caractéristiques propres au contexte marin

Les éoliennes offshore se différencient également de plus en plus des éoliennes terrestres par leur conception technique adaptée au milieu marin. Si elles ont le même aspect, leur conditions de fonctionnement sont différentes. Les fondations marines sont l’aspect le plus notable de leurs particularités puisqu’elles doivent être ancrées ou enfoncées dans le fond marin.

Elles doivent ainsi résister à la corrosion, aux tempêtes et aux efforts créés par les masses d’eau alentour.

Les éoliennes offshore sont spécialement conçues pour résister à la corrosion. Elles possèdent également des capteurs spécifiques pour un contrôle accru. La nacelle et la tour sont équipées de systèmes de contrôle et de régulation de l’humidité et de la température pour éviter tout risque de corrosion interne.

La nacelle est équipée de deux grues hydrauliques permettant la manutention d’outils et de pièces de rechange en tout point de l’éolienne.

L’évolution des installations éoliennes offshore

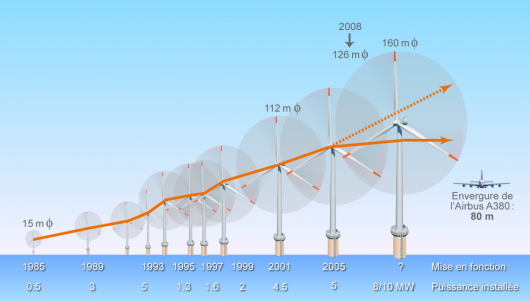

Si les premiers prototypes d’éoliennes offshore étaient de simples copies des éoliennes terrestres, les machines se sont peu à peu adaptées à la mer. Les développements technologiques actuels, et en particulier l’évolution attendue des machines en taille et en puissance, sont d’ailleurs caractéristiques des éoliennes offshore.

Alors que le parc de Thorntonbank, installé en 2008 au large d’Ostende, en Belgique, utilisait des turbines de 5 MW, des éoliennes de 8 MW de puissance unitaire sont aujourd'hui développées et des modèles de 10 MW à l'étude.

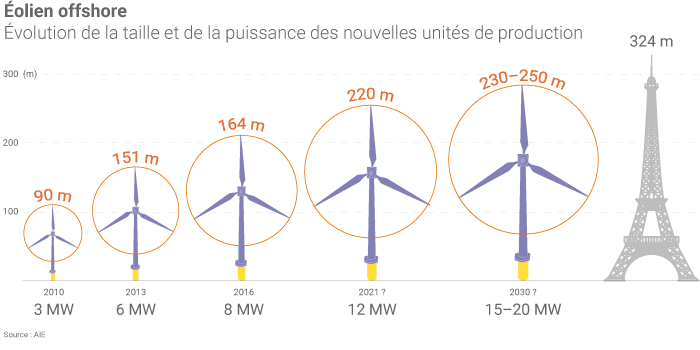

Évolution de la taille et de la puissance des éoliennes offshore (©Connaissance des Énergies)

La hauteur des éoliennes offshore a environ doublé entre 2010 et 2016. La surface balayée par les pales des nouvelles installations (diamètre indiqué en orange sur l'infographie) devrait encore sensiblement augmenter dans les prochaines années. (©Connaissance des Énergies, d'après AIE)

La rupture technologique de l’éolien flottant farshore

Contrairement aux éoliennes offshore traditionnelles, leurs fondations ne sont pas enfoncées dans le fond marin mais ancrées au moyen de câbles. C’est pourquoi leur installation est simplifiée et les besoins en matériaux grandement diminués.

Les premiers projets éoliens offshore ont consisté à installer des éoliennes en eaux peu ou moyennement profondes, de 5 à 40 mètres de profondeur. Au-delà il est difficile et très coûteux de planter l’éolienne dans le fond marin ou de déposer sa base. S’affranchir de la contrainte de la profondeur d’eau est une piste intéressante, surtout dans les pays comme la France où les profondeurs dépassent rapidement les 40 mètres lorsque l’on s’éloigne de la côte.

Des projets d’éoliennes flottantes, situées à plusieurs kilomètres des côtés à plus de 50 mètres de profondeur, offrent des perspectives intéressantes, notamment en France (prototype Floatgen d'Ideol, au large du Croisic, projets en Bretagne et en Méditerranée).

Les technologies d’éolien farshore, c'est-à-dire en haute-mer à plus de 30 kilomètres des côtes, ouvrent des perspectives encore plus intéressantes que l’éolien offshore classique. En effet, le vent du large est plus régulier et plus soutenu, sans compter que le partage de l’espace maritime y est moins problématique que près des côtes.

Des éoliennes plus puissantes, plus éloignées des côtes

En 2022, la puissance moyenne des nouvelles éoliennes installées en Europe a été de 4,1 MW pour les installations terrestres et de 8 MW pour les turbines en mer.

En 2019, la puissance unitaire moyenne des éoliennes offshore installées en Europe était de 7,8 MW, soit 1 MW de plus qu’en 2018. Depuis 2014, la puissance moyenne par éolienne en mer augmente en moyenne de 16% par an.

Pour rappel, toutes ces données de capacités installées doivent être rapportées aux facteurs de charge – qui varient sensiblement d’une filière à une autre (mais aussi d’une installation à une autre et d’une période à une autre en fonction des ressources disponibles) – pour connaître in fine la production associée.

Les parcs éoliens offshore continuent également de grossir : la puissance moyenne des nouveaux parcs en construction « a quasiment doublé en une décennie » selon WindEurope (621 MW en moyenne en 2019 contre 313 MW en 2010). Le plus grand parc éolien offshore actuellement connecté est Hornsea One au Royaume-Uni (1 218 MW de puissance installée).

Ces parcs sont implantés de plus en plus loin des côtes, avec des profondeurs d’eau croissantes : ceux en construction en 2019 étaient en moyenne situés à 59 km des côtes (contre 35 km en 2018), dans des zones où la profondeur d’eau atteint 33 m. Des installations éoliennes flottantes sont désormais implantées dans des zones aux fonds marins encore bien plus profonds (108 m pour le parc d'Hywind en Écosse).

Du fait de la complexité de la fabrication et de l’installation d’éoliennes à base flottante, ces technologies en sont encore à la phase de recherche pré-industrielle.

Avantages et inconvénients de la technologie off shore

Un nouveau potentiel éolien

La technologie de l’éolien offshore a bénéficié d’une grande partie des avancées technologiques récentes de l’éolien terrestre, une des énergies renouvelables les plus matures.

La mer étant plane, les vents rencontrent moins d’obstacles et sont par conséquent plus soutenus, plus réguliers et moins turbulents que sur terre. A puissance égale, une éolienne offshore peut produire jusqu’à 2 fois plus d’électricité qu’une éolienne terrestre.

La mer offre de grands espaces libres d’obstacles, où l’implantation des machines est plus simple, sous réserve de concertation avec les autres usagers de la mer. En outre, elle pose beaucoup moins de problèmes d'acceptabilité sociale, tant qu'elles ne sont pas visibles à l'horizon.

C'est pour ces raisons que de nombreux projets sont en cours ou à l'étude, alors que l'exploitation terrestre de l'énergie du vent voit sa croissance faiblir.

L'année dernière, la filière a connecté 11 gigawatts (GW) de nouvelles capacités en mer, marquant une augmentation de 24 % par rapport à l'année précédente. Cela porte la capacité totale mondiale à 75,2 GW à la fin de 2023, d'après le Global Wind Energy Council.

La Chine a conservé sa position de leader pour la sixième année consécutive en installant 6,3 GW en 2023. L'Europe, quant à elle, a établi un nouveau record avec 3,8 GW de nouvelles installations, représentant 11 nouveaux parcs éoliens, principalement aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Le rapport souligne également que l'Europe maintient son avance dans le domaine de l'éolien flottant, une technologie en pleine émergence.

À la fin de 2023, l'Asie et l'Europe comptaient respectivement 41 GW et 34 GW de capacités en service, ces deux régions représentant la majeure partie des capacités mondiales en éolien offshore.

Limites rencontrées pour leur exploitation

Les investissements initiaux dans des projets éoliens offshore sont sensiblement plus élevés à ceux dans des projets à terre, notamment en raison des coûts additionnels liés aux fondations et au raccordement(1).

Leur installation est en revanche significativement plus coûteuse, notamment en raison des coûts associés aux fondations et au raccordement de ces éoliennes en mer.

L’installation des éoliennes en mer est plus compliquée que sur terre. Des bateaux adaptés doivent être employés. La maintenance des éoliennes est également plus compliquée et plus coûteuse qu’à terre. Si une panne survient, il peut se passer plusieurs jours avant la réparation, ce qui entraîne une perte de production.

Le raccordement électrique nécessite l’installation de câbles sous-marins jusqu’à la côte qui peut être distante de plusieurs kilomètres. Pour les grandes distances, il faut recourir à un acheminement en courant continu et associer des convertisseurs électroniques de puissance afin d’atténuer les pertes d’électricité. Ce qui impacte également le coût de production.

L’éolienne est soumise mécaniquement non seulement aux efforts du vent sur les pales et la structure, mais aussi aux efforts créés par les courants. Les pannes et maintenances sont donc plus fréquentes.

Enfin, bien que les vents soient plus constants en mer que sur terre, l’énergie éolienne offshore est également intermittente.

Coût et rendement

La densité énergétique d’un parc éolien offshore, c’est-à-dire la puissance installée sur 1 km² de surface de mer, permet d’appréhender la productivité potentielle d’un site. Elle est de l’ordre de 8 MW/km² en moyenne pour 2 à 3 éoliennes installées par kilomètre carré, et peut atteindre 15 à 20 MW/km² dans des sites très ventés.

L’échelle de Beaufort est une échelle cotée de 0 à 12 degrés, proposée par l'amiral Beaufort en 1806 (modifiée en 1946), et utilisée pour mesurer la force du vent (échelle de Douglas).

Une éolienne offshore commence à fonctionner par un vent de 2 Beaufort (environ 10 km/h ou 3 m/s), atteint sa vitesse de croisière à 6 Beaufort (45 km/h ou 12 m/s), et doit être arrêtée à 11 Beaufort (110 km/h, 30 m/s). Le rapport entre le nombre d’heures de fonctionnement en équivalent pleine puissance et le nombre d’heures de fonctionnement théorique dans l’année (8 760 h) est appelé facteur de charge. Selon WindEurope, les facteurs de charge des parcs éoliens offshore en Europe sont compris entre 29% et 48%(4). Le facteur de charge moyen attendu au niveau des nouvelles installations éoliennes construites en 2022 en Europe est de 30 à 35% pour les parcs terrestres et de près de 50% pour les parcs en mer.

Dans la plupart des pays où sont implantées des éoliennes offshore, leurs facteurs de charge sont sensiblement supérieurs à ceux des éoliennes installées à terre. (©Connaissance des Énergies, d'après AIE)

L'éolien offshore a connu de fortes réductions de coûts au cours des dernières années, comme en témoigne l'attribution en novembre 2016 du projet danois de Kriegers Flak à Vattenfall à un prix de 49,9 €/MWh(5).

Acteurs majeurs de la filière éolienne en mer

L’exploitation de la ressource éolienne en mer convient particulièrement aux pays à forte densité de population ayant des difficultés à trouver des sites appropriés sur terre et disposant d’un espace maritime côtier conséquent et venté.

L’Europe du Nord est particulièrement bien dotée pour l’exploitation de l’énergie éolienne offshore, avec des vitesses de vent supérieures à 8 m/s à 50 m de hauteur, soit une densité de puissance supérieure à 600 W/m². Afin d’empêcher les collisions, ces parcs sont signalés sur les cartes maritimes et visuellement, par l’emploi de lumières de positionnement.

Le Royaume-Uni dispose du premier parc éolien offshore au monde, devant l'Allemagne et la Chine. Environ 80% des installations éoliennes offshore dans le monde étaient situées dans les eaux de 10 pays européens(6).

Selon les acteurs de la filière, la France disposerait du 2e gisement pour le développement de l'éolien en mer en Europe après le Royaume-Uni.

Les constructeurs

Le chinois Sewind (qui construit en partie des éoliennes Siemens sous licence) et l'allemand Siemens étaient de loin les deux principaux constructeurs d'éoliennes offshore selon Bloomberg New Energy Finance(2) (Siemens Wind Power a depuis fusionné avec le groupe espagnol Gamesa en avril 2017(3)). MHI Vestas est également un constructeur majeur d'éoliennes offshore.

Les opérateurs

Le danois Ørsted (ex-Dong Energy), l'allemand E.ON Climate and Renewables et le suédois Vattenfall et le danois DONG sont les principaux opérateurs de parcs éoliens offshore dans le monde.

EDF Renouvelables accélère également sur ce créneau porteur.

Histoire et dates marquantes

1991 : le premier parc éolien offshore au Danemark est installé sur le site de Vindeby à 2,5 km de la côte en eaux très peu profondes (moins de 5 mètres). Les 11 éoliennes installées d’une puissance unitaire de 450 kW ne sont alors que des éoliennes terrestres légèrement modifiées.

Années 1990 : le Danemark et deux autres pays pionniers du secteur éolien offshore (les Pays-Bas et la Suède) lancent des programmes de valorisation du vent maritime. Ces pays disposent de plateaux continentaux étendus et peu profonds propices à l’installation d’éoliennes offshore.

Milieu des années 2000 : le Royaume-Uni et l’Allemagne se lancent à leur tour dans l’éolien offshore à grande échelle. Avec le parc de Middelgrunden, le Danemark inaugure en 2001 le plus grand parc éolien offshore de l’époque et une nouvelle génération d’éoliennes : 20 éoliennes de 2 MW, distantes de 180 m et disposées en un arc de cercle de 3,4 km de long.

2011 : la France lance un premier appel d'offres sur l'éolien offshore dont les résultats sont annoncés en avril 2012 : 4 sites sont attribués pour une capacité installée prévue de près de 1 930 MW.

2017 : plus de 3,1 GW de nouvelles capacités éoliennes offshore sont installées (et raccordées au réseau) cette année-là selon WindEurope(7), un record (560 nouvelles éoliennes réparties entre 17 parcs). Cela porte à 15 780 MW la puissance éolienne offshore installée en Europe à fin 2017. WindEurope n'a en revanche pas communiqué la production électrique associée cette année-là.

2022 : le premier parc éolien offshore français est mis en service à Saint-Nazaire. Depuis, deux ont suivi : au large de Saint-Brieuc et de Fécamp en 2024. Leur puissance installée est d'environ 1,4 GW, de quoi alimenter près de 2 millions de Français en électricité. D'autres ont déjà été attribués par appels d'offres, dont trois qui sont attendus en 2025 et 2026. En tout, les six parcs installés représenteront une capacité d'un peu moins de 3 GW.

Production d'électricité éolienne en mer en France (en GWh) - source RTE

La France souhaite disposer d'un parc offshore d'une puissance de production de 18 GW en 2035 et 45 GW en 2050.

Installations offshore en 2023

En 2023, près de 10,8 GW de nouvelles capacités éoliennes offshore ont été connectées au réseau électrique dans le monde (soit 24% de plus qu'en 2022), portant les capacités offshore installées à un total de 75,2 GW à fin 2023.

Pour la 6e année consécutive, la Chine était en tête des installations l'an dernier, avec à elle seule 6,3 GW de nouvelles capacités éoliennes offshore en 2023 (soit environ 58% des raccordements mondiaux).

L'Europe, berceau historique de l'éolien offshore, a installé 3,8 GW de nouvelles capacités éoliennes au large de ses côtes en 2023, dont la moitié dans les eaux néerlandaises (1,9 GW).

Avec 360 MW offshore connectés l'an dernier (49 éoliennes des parcs de Fécamp et Saint-Brieuc), la France figure en 4e position des pays ayant installé les plus grandes capacités éoliennes offshore en 2023 après la Chine et les Pays-Bas donc mais aussi le Royaume-Uni (833 MW).

"Exponential growth is expected this decade and beyond." 👏

A reassuringly positive from this great annual report from @GWECGlobalWind. Well worth a read..https://t.co/ZqZHYjjy3ipic.twitter.com/2WROxTUAua— Dave Jones (@CleanPowerDave) June 17, 2024

Le rapport du GWEC n'indique pas de données de production du parc éolien offshore mondial. Pour rappel, la filière éolienne dans son ensemble (installations terrestres et offshore confondues) a compté pour 7,8% de la production mondiale d'électricité en 2023 selon le think tank Ember.

Source : Global Electricity Review 2024, EMBER - Graphique : Selectra

Une « nouvelle vague de croissance de l’énergie éolienne offshore » est à venir selon le Global Wind Energy Council (GWEC) qui a présenté ce 17 juin son rapport sur la filière en 2023, « 2e meilleure année de son histoire » un contexte macroéconomique difficile.

Perspectives

Sans surprise, la filière éolienne offshore se félicite de l'inclusion dans le texte final de la COP28 d'un objectif de triplement des capacités renouvelables dans le monde d'ici à 2030.

Avec une croissance moyenne annuelle de 25% jusqu’en 2028 puis de 15% jusqu'au début des années 2030, les nouvelles installations éoliennes offshore dans le monde pourraient « passer le cap des 40 GW annuels en 2029 et des 60 GW d’ici 2032 », selon les prévisions du GWEC.

Au total, plus de 410 GW éoliens offshore pourraient être déployés dans le monde sur la période 2024-2033 selon la filière, dont plus des deux tiers entre 2029 et 2033.

Notons que plus de 20 pays se sont engagés à collaborer pour installer 380 GW de capacités éoliennes offshore d'ici 2030 et 2 000 GW d'ici 2050 dans le cadre de la Global Offshore Wind Alliance (GOWA), initiative lancée par le GWEC, l'Irena et le gouvernement danois.