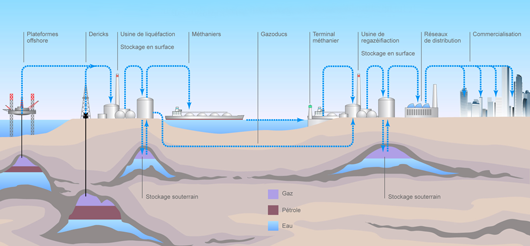

Stockage de gaz naturel (©Engie)

Définition et types de gaz naturel

Le gaz naturel est un combustible fossile présent naturellement dans les roches poreuses du sous-sol, exploité par l'Homme pour répondre à une partie de ses besoins énergétiques. Il est principalement utilisé pour la production d'électricité, le chauffage, et comme carburant.

Le terme « gaz naturel » fait spécifiquement référence à un mélange d'hydrocarbures gazeux, principalement composé de méthane, extrait des sous-sols pour des usages énergétiques, tandis que le terme générique « gaz » peut désigner tout type de gaz.

Formation

Le gaz naturel peut être de diverses natures :

- il est dit thermogénique lorsqu’il provient de la transformation de matière organique sous l’effet de la pression et de la chaleur ;

- il est dit biogénique lorsqu’il est généré à partir de la fermentation de bactéries présentes dans les sédiments organiques.

Le gaz naturel est généré à partir de la sédimentation de matière organique vieille de plusieurs millions d’années.

- Le plus souvent, cette matière organique enfouie dans le sous-sol se transforme d’abord en kérogène, sous l’effet de la pression et de la température.

- Lorsque la température augmente (entre 50 et 120°C), le kérogène se décompose : c'est la pyrolyse.

- Cette décomposition thermique expulse deux types d'hydrocarbures : du gaz naturel et du pétrole.

Confinés dans une roche imperméable située entre 1,5 et 3 km de profondeur, ils constituent un gisement. Ils sont ensuite extraits et injectés dans des réseaux de gaz pour leur consommation finale.

Quant au biogaz, lui aussi injecté dans les mêmes réseaux de gaz, il est principalement généré à partir de la méthanisation de matière organique :

- des déchets organiques tels que des résidus agricoles, alimentaires, ou des boues d'épuration sont placés dans un digesteur en absence d'oxygène ;

- les bactéries anaérobies décomposent les matières organiques, libérant des gaz dans un processus de fermentation ;

- ce processus produit un mélange de méthane et de dioxyde de carbone, appelé biogaz.

La fermentation de la matière organique génère toujours des émissions de CO2, le principe du gaz renouvelable est de la réaliser dans un méthaniseur pour en capter le gaz.

Composition chimique

Une fois débarrassé de composés annexes (CO2, SH2) parfois en quantités importantes, le gaz naturel est une source d’énergie composée d’hydrocarbures : du méthane (CH4) à 95%, de l’éthane (C2H6), du propane (C3H8), du butane (C4H10) et du pentane (C5H12).

L’une des unités employées pour déterminer le pouvoir énergétique d’un gaz est la BTU (British Thermal Unit) : cette unité internationale indique la quantité de gaz nécessaire pour élever la température d’une livre d’eau d’un degré Fahrenheit. Une BTU équivaut à près de 1 055 J.

Gaz « conventionnel » et « non conventionnel »

Selon la profondeur et le type de gisement, le gaz peut être conventionnel ou non conventionnel. Cela dépend de sa difficulté d’extraction et des techniques d'exploitation.

À l’inverse des gaz conventionnels piégés dans un gisement facile d’accès, les gaz non conventionnels sont difficiles à extraire. Les producteurs de gaz ont historiquement privilégié l’exploitation du gaz conventionnel qui garantit un taux de récupération des ressources de l'ordre de 80% contre 20% en moyenne pour le gaz non conventionnel(1). La part de ce dernier a toutefois fortement augmenté ces dernières années, en particulier aux États-Unis.

Les gaz conventionnels

Le gaz concentré dans les roches est naturellement piégé sous pression sous une couverture imperméable permettant l’existence d’un gisement.

- Le gaz non associé est présent dans les gisements de pétrole, mais il n’est pas mélangé à ce dernier.

- Le gaz associé est présent en solution dans le pétrole et doit être séparé lors de l’extraction de ce dernier. Autrefois considéré comme un déchet, il est aujourd’hui, soit réinjecté dans les gisements de pétrole pour y maintenir la pression, soit valorisé.

Les gaz non conventionnels

Les gaz non conventionnels sont des ressources piégées dans des formations géologiques spécifiques, nécessitant des techniques de récupération complexes (et coûteuses) comme la fracturation hydraulique ou le forage horizontal pour les extraire.

- Le gaz de schiste est piégé dans une roche-mère très peu poreuse et très peu imperméable.

- Le gaz de charbon est naturellement présent dans les pores du charbon.

- Le gaz compact est emprisonné dans des petits réservoirs souterrains difficiles d’accès.

- Les hydrates de méthane sont piégés sous haute pression et à basse température. Ils se trouvent sous les océans et dans les zones de permafrost (Alaska, Russie). Aucune technique économiquement viable ne permet pour l’instant d’exploiter ces gisements.

Ces gaz représentent d’importantes réserves souterraines et constituent désormais une part importante de la production mondiale. Aux États-Unis, premier producteur mondial de gaz, le gaz de schiste désormais pour environ 79% de l'ensemble de la production gazière américaine.

La chaine de valeur du gaz naturel

L’exploitation du gaz peut se subdiviser en plusieurs étapes, du site de présence à celui de consommation (exploration, extraction, stockage, transport et distribution).

L’exploration

L’exploration consiste à rechercher les gisements. Des techniques de cartographie et de sismographie permettent d’identifier les réserves potentielles de gaz, exploitables techniquement et économiquement. Le forage permet de confirmer la présence d’un gisement et de déterminer son potentiel économique.

L’extraction

L'extraction de gaz naturel se fait en forant des puits dans des réservoirs souterrains où le gaz est piégé dans des formations rocheuses.

Une fois le gisement foré :

- le gaz conventionnel qui est naturellement sous pression remonte facilement à la surface.

- le gaz non-conventionnel est extrait via fracturation hydraulique ou horizontale.

Les niveaux futurs d’exploitation du gaz dépendront notamment de l’amélioration des techniques de prospection et d’extraction des réserves pour le moment inaccessibles (sous l’océan, sous les zones de permafrost), mais aussi du cadre législatif dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique.

La mutation opérée par l’exploitation récente des gaz de schiste devrait s’accentuer et permettre de répondre en partie aux besoins énergétiques croissants pendant plusieurs années.

La purification

La purification du gaz naturel consiste à enlever les impuretés telles que le dioxyde de carbone, l'eau, le sulfure d'hydrogène et d'autres composés. Ce processus inclut des étapes de déshydratation, de séparation des liquides pour rendre le gaz commercialisable et utilisable.

Le transport international

Le gaz peut être transporté de deux manières : par gazoduc ou par bateau.

Compte tenu des importants investissements en infrastructures nécessaires pour relier les pays producteurs aux pays consommateurs, le transport du gaz est coûteux. À contenu énergétique identique, le coût de transport du gaz est 5 fois supérieur à celui du pétrole.

TotalEnergies et Engie sont de grands acteurs internationaux de transport de gaz.

Par gazoduc

Des pipelines terrestres ou sous-marins acheminent le gaz entre les pays producteurs et les pays consommateurs. Ils peuvent s’étendre sur plusieurs milliers de kilomètres, comme par exemple ceux reliant la Russie à l’Union européenne.

Des stations de compression sont installées le long du réseau. Elles recompriment le gaz permettant sa circulation à grande vitesse.

Entre la Russie et l’Union européenne, l’énergie consommée en transport par gazoduc représentait entre 10 et 15% de l’énergie contenue dans le gaz transporté.

Par méthanier

Le gaz peut être acheminé jusqu'à une station de liquéfaction, située sur une façade maritime. À environ -161°C, le gaz se liquéfié et son volume est réduit jusqu'à 600 fois : on parle alors de gaz naturel liquéfié (GNL). Le gaz naturel peut en effet être transporté sous cette forme liquide et compacte par bateaux : les méthaniers. À destination, les bateaux rejoignent des stations de regazéification.

Cette méthode constitue une alternative aux gazoducs qui sont des infrastructures de transport figées, et facilite le transport sur de longues distances.

Odorisation

Le gaz naturel est odorisé avant d'être distribué aux consommateurs pour des raisons de sécurité, car à l'état naturel, il est inodore.

En France, le gaz est odorisé (avec du tétrahydrothiophène) dès son injection dans le réseau de transport. Dans d’autres pays comme la Belgique et le Royaume-Uni, le gaz est odorisé uniquement entre les réseaux de transport (haute pression jusqu’à l’entrée des communes) et de distribution (basse pression).

L'odorant chimique donne au gaz une odeur forte et désagréable (souvent décrite comme une « odeur d'œuf pourri »), permettant ainsi de détecter rapidement toute fuite de gaz.

Stockage

Les pays peuvent stocker du gaz naturel dans des installations souterraines, comme des cavernes salines, des aquifères ou des gisements épuisés.

Cela permet de gérer la demande saisonnière ou pour se prémunir contre les interruptions d'approvisionnement. Le stockage stratégique permet une meilleure gestion des pics de demande et des crises éventuelles.

En France, c'est Storengy qui en a principalement la charge. La France dispose actuellement de l'équivalent de 130 TWh de capacités de stockage de gaz, ce qui correspond à environ un tiers de sa consommation annuelle.

Précisons que l'UE impose aux États membres d'atteindre un niveau de remplissage de 90% de leurs capacités de stockage gazier au 1er novembre, au nom de la sécurité d'approvisionnement (plus fragile depuis la guerre en Ukraine, compte tenu du rôle prépondérant du gaz russe pour l'UE dans le passé).

Le transport et la distribution nationale

Une fois transporté, le gaz naturel est acheminé via des réseaux de transport à haute tension et des réseaux de distribution à basse pression vers les consommateurs finaux. Il passe par des stations de régulation qui réduisent la pression pour une utilisation sécurisée dans les foyers, entreprises et industries.

GRTGaz est l'un des principaux gestionnaires de réseau de transport de gaz en France. Il assure le transport du gaz à haute pression à travers un réseau de pipelines couvrant une grande partie du territoire, garantissant la sécurité et la continuité des approvisionnements. Teréga est l'autre gestionnaire du réseau de transport en France, en charge de près de 5 000 km de gazoducs dans le sud-ouest de la France.

GRDF est le principal distributeur de gaz en France. Il gère la distribution du gaz à basse pression depuis les réseaux de transport jusqu'aux compteurs de gaz.

Consommation

Les consommateurs finaux, particuliers ou professionnels, doivent souscrire un contrat auprès d'un fournisseur d'énergie s'ils veulent pouvoir faire usage du gaz naturel.

Consommation de gaz naturel en France (en GWh) - source ODRE, Téréga, GRTgaz, compilées par Selectra

En France, il existe une vingtaine de fournisseurs de gaz naturel.

Gaz naturel : les offres de fourniture en France en 2025

Répartition des coûts

Le prix payé par le consommateur comprend les frais d'approvisionnement, de transport, de distribution, de fourniture et des taxes. Sur la facture, le consommateur trouvera un abonnement qu'il paye tous les mois, et sa consommation multipliée par le prix au kilowattheure indiqué dans son contrat.

Données à jour en mars 2025 pour le mois d'avril 2025 - T2 correspond à une utilisation du gaz pour le chauffage - Pour une consommation de 12 160 kWh/an - Basé sur le Prix Repère Gaz et les profils types de la CRE - Graphique : Selectra

Approvisionnement

Les pays et fournisseurs de gaz peuvent s'approvisionner en gaz naturel de plusieurs manières, chacune ayant ses propres implications logistiques, économiques et géopolitiques.

Consommation et/ou vente de sa production

Les pays dotés de réserves de gaz naturel peuvent exploiter leurs propres ressources. Cette méthode réduit la dépendance vis-à-vis des importations et peut même permettre d'exporter également du gaz.

Les pays producteurs investissent dans l'exploration, le développement et l'extraction de gaz sur leur territoire ou dans leurs eaux territoriales.

En milliards de mètres cubes de gaz naturel produit - Source : Enerdata - World Energy and Climate Statistics - Graphique : Selectra

En milliards de mètres cubes de gaz naturel exporté - Source : CIA World Factbook - Graphique : Selectra

Les réserves de gaz non conventionnels connues et notamment de gaz de schiste sont principalement situées aux États-Unis, en Europe et en Asie. Grâce à l’exploitation du gaz de schiste, les États-Unis sont devenus les plus gros producteurs de gaz en 2009, dépassant la Russie.

Acteurs

Le GECF (Gas Exporting Countries Forum) est un forum international regroupant les pays exportateurs afin de coordonner leurs actions. L’association internationale CEDIGAZ fournit des informations économiques et techniques relatives au gaz.

Les choix d'importation et d'achat

Les pays dont la demande gazière excède l'éventuelle production doivent passer par des gazoducs ou par navires méthaniers.

En milliards de mètres cubes de gaz naturel produit - Source : CIA World Factbook - Graphique : Selectra

Les importateurs de gaz peuvent :

- sécuriser leur approvisionnement via des contrats à long terme avec des pays producteurs. Ces contrats offrent une stabilité des prix et des volumes livrés, bien qu'ils puissent aussi réduire la flexibilité face aux fluctuations du marché ;

- passer par le marché spot et trading, où les transactions sont effectuées pour une livraison immédiate ou à court terme. Le trading de gaz naturel permet une flexibilité accrue, bien que les prix puissent être plus volatils comparés aux contrats à long terme.

Les contrats de long terme

Les contrats de long terme sont essentiels pour justifier les investissements massifs nécessaires à la construction d'infrastructures coûteuses, telles que les gazoducs. Ces contrats permettent de sécuriser les échanges de gaz entre un producteur et un opérateur de transport sur plusieurs décennies, garantissant ainsi un approvisionnement stable.

Ils assurent aux investisseurs un retour sur investissement à long terme, tout en offrant aux consommateurs une sécurité énergétique. En parallèle, ces accords contribuent à minimiser les fluctuations de prix, en fixant des volumes et des tarifs sur une période définie.

L'investissement dans les champs gaziers

Les compagnies gazières nationales ou les entreprises privées peuvent aussi investir dans l'exploration et la production de gaz à l'étranger. Ces investissements peuvent prendre la forme de partenariats ou de participations dans des projets gaziers à l'international.

TotalEnergies est par exemple un opérateur mondial important dans la production de gaz.

Les cours de gaz

Les cours du gaz sont déterminés par le mécanisme de marché basé sur l'équilibre de l'offre et de la demande. Lorsque la demande augmente, notamment lors de périodes froides ou de tensions géopolitiques, et que l'offre est limitée (par exemple, à cause de difficultés de production ou de transport), les prix montent.

Prix relevés en mars 2025 - Graphique: Selectra - Source: EEX

À l'inverse, une surabondance de gaz ou une baisse de la demande entraîne une diminution des prix. Le TTF (Title Transfer Facility) est le principal marché de gros de gaz naturel en Europe, basé aux Pays-Bas. Il sert de référence pour les prix du gaz sur le continent, jouant un rôle clé dans le trading et la fixation des prix. Il est utilisé pour les contrats à terme et les échanges spot de gaz naturel.

Évolution des stratégies d'approvisionnement

Alors que l'Europe dépendait fortement du gaz russe, l'invasion en Ukraine a eu des conséquences sur la stratégie d'approvisionnement des pays membres et sur les cours du gaz.

Les pays européens ont dû réagir rapidement en diversifiant leurs sources d'approvisionnement, augmentant notamment leurs importations de GNL provenant des États-Unis et d'autres pays.

La Norvège est devenue le principal fournisseur de gaz en Europe, principalement par gazoduc, devant les États-Unis (exclusivement sous forme de GNL).

Autres fournisseurs de gaz : Qatar, Royaume-Uni, etc. - Source : Comission Européenne - Graphique : Selectra

En milliards de mètres cubes de gaz naturel produit - Source : CIA World Factbook - Graphique : Selectra

En milliards de mètres cubes de gaz naturel importé - Source : CIA World Factbook - Graphique : Selectra

Avant l’essor des gaz non conventionnels, le Canada alimentait les États-Unis en gaz. Ces derniers sont en effet les plus gros consommateurs de gaz au monde.

Le biogaz pour se passer du gaz naturel

Certains pays investissent dans des technologies de production d'énergies alternatives (biométhane, hydrogène vert) pour diversifier leurs sources d'énergie et réduire leur dépendance au gaz naturel fossile.

C'est le cas de la France, qui consomme aujourd'hui environ 2% de gaz venant de ses déchets organiques.

Au 30 septembre 2024, 710 installations injectaient du biométhane (après production et épuration de biogaz) dans les réseaux de gaz naturel français. Leur capacité s’élève à 13,1 TWh/an, en progression de 9 % par rapport à fin 2023.

Données relevées en février 2025 - Graphique: Selectra - Source: Ministère de la Transition Écologique (SDES)

Gisements, production et consommation

La production

La production de gaz a connu une croissance importante de 1900 à 2022, passant de 73,84 TWh en 1900 à 40 438,16 TWh en 2022.

Chaque décennie a généralement vu un doublement ou presque de la production jusqu'aux années 1980 :

- de 1900 à 1910, la production a plus que doublé, augmentant de 113,75% (de 73,84 TWh à 157,59 TWh) ;

- entre 1940 et 1950, la production a plus que doublé à nouveau, avec une croissance de 111,77% (de 1008,66 TWh à 2136,63 TWh) ;

- de 1960 à 1970, la production a presque doublé, avec une augmentation de 92,42% (de 5072,32 TWh à 9760,89 TWh).

Depuis les années 2000, la croissance a ralenti mais reste significative, passant de 24 007,168 TWh en 2000 à 40 438,16 TWh en 2022. L'année 2021 a marqué le niveau le plus élevé de production avec 40 534,2 TWh.

En m3, la production mondiale de gaz naturel s'est élevée à 4 059,2 milliards de m3 en 2023.

| Année | Production |

|---|---|

| 1900 | 74 |

| 1910 | 158 |

| 1920 | 241 |

| 1930 | 602 |

| 1940 | 1 009 |

| 1950 | 2 137 |

| 1960 | 5 072 |

| 1970 | 9 761 |

| 1980 | 14 283 |

| 1990 | 19 697 |

| 2000 | 24 007 |

| 2005 | 27 578 |

| 2010 | 31 502 |

| 2011 | 32 576 |

| 2012 | 33 262 |

| 2013 | 33 657 |

| 2014 | 34 356 |

| 2015 | 35 078 |

| 2016 | 35 445 |

| 2017 | 36 719 |

| 2018 | 38 558 |

| 2019 | 39 684 |

| 2020 | 38 606 |

| 2021 | 40 534 |

| 2022 | 40 438 |

Les plus gros producteurs de gaz naturel sont les États-Unis, la Russie, le Qatar, l'Iran et le Canada. À eux cinq, ils représentent plus de la moitié de la production mondiale. Grâce à l’exploitation des gaz de schiste, les États-Unis sont les plus gros producteurs de gaz naturel depuis 2009.

En termes industriels, le premier producteur de gaz au monde est la compagnie russe Gazprom avec une production annuelle de 556 milliards de m3 en 2023.

Les réserves

Les réserves prouvées de gaz dans le monde (dont la rentabilité économique est garantie à 90%) sont estimées à plus de 185 000 milliards de m3. Compte tenu de la consommation annuelle, soit environ 3 400 milliards de m3, ces réserves correspondent à près de 55 ans de consommation. Ces chiffres s’inscrivent dans un contexte général où le gaz représente plus d'un cinquième de la consommation énergétique mondiale.

De 1980 à 2020, les réserves prouvées de gaz ont plus que doublé, passant de 70 889,12 milliards de m³ à 188 074,22 milliards de m³.

- Entre 1980 et 1990, les réserves ont augmenté de 53%, passant de 70 889,12 milliards de m³ à 108 363,015 milliards de m³.

- De 1990 à 2000, il y a eu une augmentation de 27%, avec des réserves atteignant 138 023,195 milliards de m³.

- De 2000 à 2010, les réserves ont augmenté de 30%, atteignant 179 940,83 milliards de m³.

- Les réserves sont restées relativement stables entre 2011 et 2015, fluctuant autour de 181 000 milliards de m³.

- De 2016 à 2019, les réserves ont de nouveau augmenté, atteignant un record historique de 190 267,89 milliards de m³ en 2019.

- Une légère diminution a été observée en 2020, les réserves atteignant en fin d'année près de 188 074 milliards de m³.

| Années | Réserves |

|---|---|

| 1980 | 70 889,12 |

| 1990 | 108 363,015 |

| 2000 | 138 023,195 |

| 2005 | 153 392,74 |

| 2010 | 179 940,83 |

| 2011 | 181 919,48 |

| 2012 | 180 795,2 |

| 2013 | 181 298,8 |

| 2014 | 183 162,37 |

| 2015 | 181 193,4 |

| 2016 | 183 536,05 |

| 2017 | 187 828,37 |

| 2018 | 189 053,86 |

| 2019 | 190 267,89 |

| 2020 | 188 074,22 |

D'après les données de Energy Institute - Statistical Review of World Energy 2023

Les gisements sont inégalement répartis dans le monde : 42,7% des réserves prouvées de gaz dans le monde sont notamment situées au Moyen-Orient. En dépit de ses réserves, cette zone ne fournit que 13,7% du marché international.

Source : BP World Energy Outlook, 2022 - Graphique : Selectra

Consommation de gaz

Troisième source d’énergie consommée dans le monde derrière le pétrole et le charbon, le gaz naturel occupe une place majeure dans le bouquet énergétique.

De 1970 à 2022, la consommation d'énergie a augmenté de façon spectaculaire, passant de 9 614,82 TWh à 39 413,04 TWh.

- Entre 1970 et 1980, la consommation a augmenté de 48%, passant de 9 614,82 TWh à 14 236,961 TWh.

- De 1980 à 1990, la consommation a encore augmenté de 37%, atteignant 19 481,12 TWh.

- De 1990 à 2000, la consommation a augmenté de 23%, atteignant 23 994,26 TWh.

- De 2000 à 2010, la consommation a augmenté de 31%, atteignant 31 593,69 TWh.

- Entre 2010 et 2015, la consommation a augmenté de 10%, atteignant 34 788,02 TWh.

En 2020, il y a eu une légère baisse à 38 603,41 TWh, probablement due à l'impact de la pandémie de COVID-19. En 2021, la consommation a rebondi pour atteindre un nouveau sommet de 40 670,66 TWh. En 2022, la consommation a légèrement diminué à 39 413,04 TWh.

| Année | Consommation (TWh) |

|---|---|

| 1970 | 9 614,82 |

| 1980 | 14 236,96 |

| 1990 | 19 481,12 |

| 2000 | 23 994,26 |

| 2010 | 31 593,69 |

| 2011 | 32 349,24 |

| 2012 | 33 203,00 |

| 2013 | 33 741,91 |

| 2014 | 33 977,36 |

| 2015 | 34 788,02 |

| 2016 | 35 592,57 |

| 2017 | 36 521,11 |

| 2018 | 38 355,83 |

| 2019 | 39 058,27 |

| 2020 | 38 603,41 |

| 2021 | 40 670,66 |

| 2022 | 39 413,04 |

Longtemps considéré comme un élément dangereux et gênant des puits de pétrole, le gaz a été progressivement exploité. Le gaz des mines de charbon est d’abord utilisé au XVIIIe siècle pour éclairer les rues. Ensuite au XIXe siècle, les premiers gisements de gaz sont forés, mais les utilisations restent limitées. La construction de plusieurs milliers de kilomètres de gazoducs après la Seconde Guerre mondiale permet de diversifier les utilisations du gaz (domestiques, industrielles).

Depuis les années 1970, les avantages du gaz sont reconnus et la demande ne cesse d’augmenter. L’amélioration des techniques d’exploitation permet de répondre à cette demande. Il faut néanmoins veiller à la sécurité des utilisations, parfois sources d’explosions.

Répartition de la consommation de gaz en France

Source : GRT Gaz - Graphique : Selectra

Enjeux d'une énergie très consommée

Dimension énergétique

Le gaz naturel est également utilisé comme matière première dans diverses industries, notamment pour la fabrication d'engrais, de produits chimiques et de plastiques. Il est transformé en méthanol, en ammoniac ou encore en éthylène, qui sont des composants essentiels dans la chaîne de production industrielle. Dans l'industrie chimique, le gaz sert à produire des polymères et des matériaux synthétiques utilisés dans une multitude de produits du quotidien. Cette polyvalence en fait une ressource clé pour de nombreux secteurs manufacturiers.

Compte tenu de son haut pouvoir calorifique, le gaz naturel est couramment utilisé comme combustible dans les secteurs industriels et domestiques. Dans l'industrie, il est essentiel pour les procédés nécessitant de hautes températures, comme la production de verre, d'acier ou de céramique. À domicile, il est largement employé pour le chauffage des bâtiments et la cuisson, offrant une source d'énergie efficace et propre. Sa combustion générant une chaleur rapidement disponible, cela en fait une solution prisée pour de nombreuses applications.

Le gaz naturel contribue à environ 20 % de la production d'électricité dans le monde. Il est considéré comme un combustible flexible et efficace, capable de répondre rapidement aux variations de demande électrique. Son utilisation pour produire de l'électricité est facilitée par sa simplicité d'utilisation et ses caractéristiques de stockage et de transport, contrairement à d'autres sources d'énergie.

Dimension environnementale

Lors de sa combustion, le gaz naturel émet environ 2,75 kg de CO2 par mètre cube de gaz brûlé. Comparé à d'autres combustibles fossiles, il génère environ 30 à 50 % moins de CO2 que le pétrole et près de 50 % moins que le charbon pour une même quantité d'énergie produite.

Cette réduction en fait un choix plus respectueux de l'environnement pour la production d'énergie, bien que le gaz naturel reste tout de même une source de carbone. On qualifie ainsi souvent le gaz naturel d'énergie de transition.

La consommation mondiale de gaz naturel est responsable d'environ 20% des émissions totales de CO2 liées à l'énergie. Chaque année, cela représente environ 7,5 milliards de tonnes de CO2 émises.

Dimension économique

Face à une demande qui ne cesse d’augmenter, l’existence de réserves gazières constitue une manne financière pour les pays producteurs. Toutefois, l’exploitation de ces réserves nécessite d’importants investissements. Les pays producteurs et importateurs doivent financer les infrastructures d’exploitation et de transport du gaz. Par exemple, les terminaux de liquéfaction et de regazéification sont nécessaires à chaque extrémité du transport par méthanier.

L’AIE estime à 3 700 milliards d’euros le montant des investissements nécessaires entre 2007 et 2030.

Le gaz naturel est une source d'énergie majeure pour de nombreux pays. Il est utilisé pour la production d'électricité, le chauffage, et comme matière première dans l'industrie chimique. Sa disponibilité et son prix influencent fortement les économies nationales... et la consommation même de gaz.

Source : GRT Gaz - Graphique : Selectra

Données corrigées des variations climatiques - À jour en 2024 - Source : Ministère de la Transition Écologique (SDES)

Dimension géostratégique

Le transport par gazoduc est la méthode la plus répandue mais elle comporte deux faiblesses : les gazoducs figent la trajectoire des échanges et il est alors difficile de varier les sources d’approvisionnement. Les gazoducs peuvent traverser plusieurs pays, ce qui nécessite des accords internationaux et peut être source de tensions politiques. Les gazoducs majeurs incluent par exemple le gazoduc Nord Stream reliant la Russie à l'Europe, saboté en septembre 2022.

Les régions riches en gaz peuvent être le théâtre de conflits géopolitiques, comme en mer Caspienne, dans l'est de l'Europe ou en Méditerranée orientale. Les rivalités pour le contrôle des ressources énergétiques peuvent exacerber les tensions régionales et internationales.

Par exemple, l'Union européenne cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis du gaz russe en diversifiant ses sources d'importation. Elle a signé un accord avec le Qatar et l'Azerbaïdjan.

À jour en août 2024 - Graphique: Selectra - Source: Eurostat