Exploitation du pétrole par forage (©ConocoPhillips)

Définition et constitution géologique

Le pétrole, du latin petra et oleum, soit « huile de pierre », est une huile minérale naturelle utilisée comme source d’énergie. Il est issu d’un mélange variable d’hydrocarbures (molécules composées d’atomes de carbone et d’hydrogène) associé à d’autres atomes, principalement de soufre, d’azote et d’oxygène.

Selon la température et la pression, certains de ses composants peuvent être gazeux, liquides et parfois solides. Cela explique la consistance variable du pétrole, plus ou moins visqueuse ou liquide.

L'exploitation du pétrole comme source d’énergie, dite fossile, est l’un des piliers de l’économie industrielle contemporaine.

Dense, facilement stockable et transportable, le pétrole fournit la quasi-totalité des carburants liquides. Il est aussi fréquemment utilisé pour la pétrochimie (caoutchoucs, plastiques, textiles, chimie).

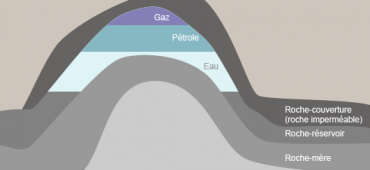

Sa constitution est issue de la géologie sédimentaire d’un lieu et plus spécifiquement de la succession de trois phases :

- la phase d'accumulation de matière organique dans les profondeurs lors de la sédimentation. Cette matière est essentiellement d’origine végétale ;

- la phase de maturation en hydrocarbures, moment où la matière se transforme avec l’augmentation de la pression et de la température. Elle est d’abord transformée en kérogène. À haute température, le kérogène subit une décomposition thermique, appelée pyrolyse, qui expulse les hydrocarbures. Plus le sédiment est profond et chaud, plus la part de gaz (hydrocarbures légers) est importante ;

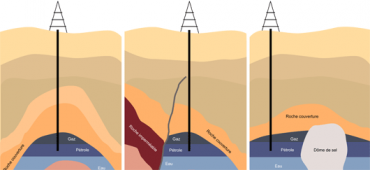

- les phase de migration et de piégeage : sous la pression croissante, une partie des hydrocarbures migre vers la surface de la terre, où elle s’oxyde ou subit une biodégradation. L’autre partie migre jusqu’à rester piégée dans une roche poreuse et perméable, source d’un futur gisement de pétrole, si le piège est fermé.

La naissance d’un gisement de pétrole (ou de gaz, les deux étant corrélés) résulte ainsi d’une conjonction favorable de facteurs géologiques. Cela influe sur la disparité des gisements dans le monde et les typologies de pétrole. Les pétroles sont généralement classés selon leur origine et leur composition (fluidité, densité mesurée en degrés API, teneur en soufre, etc.).

Dans l’usage, on distingue aussi :

- les pétroles « conventionnels » faciles à extraire et à raffiner parce qu’ils restent fluides et pompables du puits au stockage de surface ;

- des pétroles « non conventionnels » qui requièrent des techniques d’extraction plus sophistiquées. On peut citer parmi ces pétroles non conventionnels l'huile de schiste, le pétrole extra-lourd, les sables bitumineux et les schistes bitumineux.

De l'exploration à la distribution : la chaîne de valeur du pétrole

L’exploitation du pétrole se subdivise schématiquement en deux étapes : l'amont et l'aval.

En amont : l’exploration pétrolière et la production

L’exploration consiste à rechercher des gisements. Géologues et géophysiciens collaborent à cette investigation chargée d’enjeux économiques. Après l’étude détaillée des structures géologiques en surface et en profondeur, et leur imagerie par la sismique, seul le forage peut certifier la présence de pétrole.

Les profondeurs de forage dans la terre varient le plus souvent entre 2 000 et 4 000 m.

La phase de production, et plus précisément d’extraction du pétrole, nécessite des techniques complexes : le maillage du réservoir par des puits multiples, le maintien de la pression du réservoir par injection d’eau et/ou de gaz, la séparation pétrole/gaz en surface et l’expédition vers les marchés.

L’optimisation de la production finale est corrélée au choix crucial de l’emplacement et de la trajectoire des puits ainsi qu'à une gestion rigoureuse des réservoirs. En moyenne, seulement 35% des réserves en place peuvent être extraites.

L’exploration et la production ont historiquement prioritairement été effectuées à terre par facilité d’accès. Depuis les dernières décennies, les développements s’orientent de plus en plus vers l’offshore (forage en mer), évoluant vers des techniques plus complexes et des eaux plus profondes.

En aval : le transport, le raffinage, le stockage et la distribution

Les zones de production sont le plus souvent éloignées des zones de consommation. Pour acheminer le pétrole d’une zone à l’autre, deux modes de transports principaux sont utilisés :

- l’oléoduc (ou pipeline) ;

- le navire pétrolier par voie maritime.

Le pétrole brut n’est pas utilisé tel quel et nécessite une transformation : le raffinage. Il consiste en premier lieu à distiller le pétrole afin de séparer les hydrocarbures suivant leur densité. Au fil du temps, nombre de procédés ont été développés (craquage, reformage) pour accroître la part des hydrocarbures les plus profitables (ex : essence et gazole) en diminuant celle de fioul lourd, et pour rendre les carburants plus propres à l’emploi (élimination du soufre).

Les raffineries transforment le pétrole brut en divers produits pétroliers finis, tels que l'essence, le diesel, le kérosène et le mazout, le plus souvent après transport depuis le lieu d'extraction.

En France, il existe 8 raffineries de pétrole en activité, dont 7 en métropole et 1 en Martinique.

Par ordre d’importance (en matière de capacité de raffinage) :

- la raffinerie de Gonfreville L’Orcher près du Havre (12,5 Mt de capacité de raffinage, exploitée par TotalEnergies) ;

- la raffinerie de Port-Jérôme-Gravenchon (12 Mt, Esso-ExxonMobil) ;

- la raffinerie de Donges près de Saint-Nazaire (11 Mt, TotalEnergies) ;

- la raffinerie de Lavéra près de Martigues (9,9 Mt, Petroineos) ;

- la raffinerie de Fos-sur-Mer près de Marseille (6,6 Mt, Esso-ExxonMobil) ;

- la raffinerie de Grandpuits près de Paris (4,9 Mt, TotalEnergies) ;

- la raffinerie de Feyzin près de Lyon (5,4 Mt, TotalEnergies) ;

- la raffinerie des Antilles (0,8 Mt, SARA).

Les dépôts de pétrole jouent un rôle crucial dans la chaîne logistique, permettant de stocker les produits raffinés et de les distribuer efficacement sur l'ensemble du territoire, vers les stations-service et autres utilisateurs industriels. Leur localisation stratégique permet de répondre aux besoins énergétiques nationaux tout en facilitant la distribution efficace des produits pétroliers à travers le pays.

Voici quelques-uns des principaux dépôts :

- Donges, près de Saint-Nazaire

- Vern-sur-Seiche, près de Rennes

- Lyon, Rhône

- Strasbourg, Bas-Rhin

- Gennevilliers, près de Paris

- Fos-sur-Mer, Bouches-du-Rhône

- Dunkerque, Nord.

Les acteurs de la chaine de valeur

Il existe plusieurs catégories de compagnies pétrolières :

- les compagnies nationales ou National Oil Companies (NOC en Anglais), propriétés de l’État

ex : PDVSA (Vénézuela), CNPC (Chine), Aramco (Arabie saoudite), Petrobras (Brésil), Petronas (Malaisie), NIOC (Iran), IPC (Irak), NOC (Nigeria) ; - les grandes compagnies privées multinationales et verticalement intégrées (c’est-à-dire concentrant tout ou partie des activités d’exploration, production, raffinage, et distribution), dites « majors », telles que ExxonMobil, Shell, BP, TotalEnergies, Chevron ;

- les indépendants qui ne font que chercher et produire du brut pour le vendre à des raffineurs ;

- les raffineurs qui ne détiennent que l’aval (raffineries et éventuellement stations-service).

Production de pétrole dans le monde

La production mondiale de pétrole a atteint 93,8 millions de barils/jour en 2022(2) (contre 86,8 Mb/j en 2013). Les États-Unis sont les premiers producteurs de pétrole au monde, devant l'Arabie saoudite, et contribuent à tirer la croissance mondiale.

Source : The Energy Institute Statistical Review of World Energy - Graphique : Selectra

Source : The Energy Institute Statistical Review of World Energy - Graphique : Selectra

La production de pétrole a considérablement augmenté, passant de 234,95 TWh en 1900 à 51 255,57 TWh en 2022, une multiplication par environ 218.

Entre 1900 et 1910, la production a plus que doublé, passant de 234,95 TWh à 512,64 TWh. De 1940 à 1950, la production a presque doublé, passant de 3 419,49 TWh à 6 055,58 TWh. Entre 1960 et 1970, la production a plus que doublé, passant de 12 240,84 TWh à 27 433,89 TWh. De 1970 à 1980, la production a continué de croître rapidement, atteignant 35 949,59 TWh en 1980.

La production a été relativement stable entre 1980 et 1990, augmentant légèrement de 35 949,59 TWh à 36 726,78 TWh.

Croissance modérée au début du 21e siècle : Entre 2000 et 2010, la production a augmenté de manière constante, atteignant 46 264,99 TWh en 2010. De 2010 à 2015, la production a continué de croître, atteignant 50 762,11 TWh en 2015. Entre 2015 et 2019, la production a légèrement augmenté, atteignant un pic de 52 190,70 TWh en 2018.

En 2020, la production a diminué à 48 560,84 TWh, probablement en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19. En 2021, la production a rebondi à 49 192,05 TWh, et a continué à augmenter pour atteindre 51 255,57 TWh en 2022.

| Année | Production |

|---|---|

| 1900 | 234,95 |

| 1910 | 512,64 |

| 1920 | 1 155,38 |

| 1930 | 2 271,23 |

| 1940 | 3 419,49 |

| 1950 | 6 055,58 |

| 1960 | 12 240,84 |

| 1970 | 27 433,89 |

| 1980 | 35 949,59 |

| 1990 | 36 726,78 |

| 2000 | 41 844,17 |

| 2005 | 45 723,04 |

| 2010 | 46 264,99 |

| 2011 | 46 622,28 |

| 2012 | 47 921,22 |

| 2013 | 47 986,43 |

| 2014 | 49 112,78 |

| 2015 | 50 762,11 |

| 2016 | 50 904,28 |

| 2017 | 50 996,60 |

| 2018 | 52 190,70 |

| 2019 | 52 092,73 |

| 2020 | 48 560,84 |

| 2021 | 49 192,05 |

| 2022 | 51 255,57 |

| Pays | 2022 | 2021 | Évolution | Part de la production mondiale |

|---|---|---|---|---|

| États-Unis | 17,8 | 16,7 | 6,5 % | 18,9 % |

| Arabie Saoudite | 12,1 | 11,0 | 10,8 % | 12,9 % |

| Russie | 11,2 | 11,0 | 1,8 % | 11,9 % |

| Canada | 5,6 | 5,4 | 3,0 % | 5,9 % |

| Irak | 4,5 | 4,1 | 10,2 % | 4,8 % |

| Chine | 4,1 | 4,0 | 2,9 % | 4,4 % |

| Émirats arabes unis | 4,0 | 3,6 | 10,4 % | 4,3 % |

| Iran | 3,8 | 3,7 | 4,6 % | 4,1 % |

| Brésil | 3,1 | 3,0 | 3,9 % | 3,3 % |

| Koweït | 3,0 | 2,7 | 12 % | 3,2 % |

| Mexique | 1,9 | 1,9 | 0,9 % | 2,1 % |

| Norvège | 1,9 | 2,0 | -6,3 % | 2,0 % |

| Kazakhstan | 1,8 | 1,8 | -2,0 % | 1,9 % |

| Qatar | 1,7 | 1,7 | 1,8 % | 1,9 % |

| Algérie | 1,5 | 1,4 | 8,9 % | 1,6 % |

| Nigéria | 1,5 | 1,6 | -11,2 % | 1,5 % |

| Total monde | 93,8 | 90,1 | + 4,2 % | 100% |

Environ un tiers de la production mondiale est issu des pays membres de l’OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole) :

- en Afrique : Algérie, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Libye, Nigeria ;

- au Moyen-Orient : Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Irak, Iran, Koweït ;

- en Amérique du Sud : Venezuela.

Hors OPEP, les principaux pays producteurs/exportateurs de pétrole sont la Russie, les États-Unis, la Chine, le Canada, le Mexique, le Brésil, la Norvège et le Kazakhstan.

Le Guyana (avec l'Essequibo, sa zone contestée avec le Venezuela) émerge également parmi les gros producteurs et contribue à la croissance de la production mondiale de pétrole.

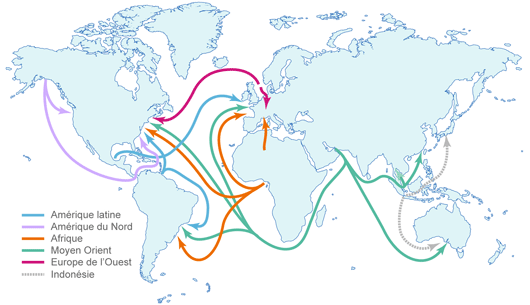

Carte du monde des origines du pétrole

Unité (le baril) et ordres de grandeur

L’unité couramment utilisée pour quantifier les volumes de pétrole est le baril (bbl ou b). Un baril équivaut à 42 gallons, soit près de 159 litres (158,9873 litres exactement). L’unité du baril n’est pas une unité légale : elle est utilisée depuis l’origine de son extraction aux États-Unis au XIXe siècle car le pétrole était stocké et transporté dans des tonneaux en bois de 159 litres, appelés barils.

- Un très bon puits peut produire 10 kb/jour ou plus pendant 20 ans.

- Un grand gisement peut contenir 1 milliard de barils de réserves ou plus.

La découverte de réserves de pétrole dans un pays est souvent perçue comme un miracle pour son économie. La raison majeure réside dans l’influence considérable des revenus du pétrole sur les budgets des pays où sont découverts des gisements.

La « malédiction du pétrole » désigne toutefois une situation économique paradoxale, caractérisée notamment par les difficultés des populations à profiter de la rente pétrolière.

La valeur d’un pétrole brut dépend de son origine géographique et de ses caractéristiques physico-chimiques propres. En simplifiant, plus le brut est léger (c’est-à-dire apte à fournir une plus grande proportion de produits à forte valeur marchande) et moins il contient de soufre, plus il vaut cher.

Usages et consommations de pétrole

Le pétrole est utilisé pour des applications variées depuis des siècles. C’est au tout début du XXe siècle qu’il devient une donnée essentielle de l’économie en raison de son utilisation : pour l’éclairage d’abord, puis comme carburant pour les moteurs à explosion (automobile).

À l’origine de la deuxième Révolution industrielle, le pétrole a succédé au charbon et a rapidement suscité un vif intérêt économique pour les pays producteurs.

La période 1920-1970 est marquée par une série de grandes découvertes de gisements, en particulier au Moyen-Orient.

En parallèle, les marchés liés au pétrole se développent :

- les carburants (essence, gazole, fioul lourd) pour les transports ;

- les filières industrielles du pétrole (pétrochimie) ;

- les produits dérivés (matières plastiques, caoutchouc, etc.) ;

- la production d'électricité.

Source d’énergie ou de matière première, c’est dans les transports (fret routier, véhicules, navires, avions) que sa domination est la plus nette : près de 59% du pétrole mondial(3) est consommé par le secteur des transports. Pour ce qui relève de la production d’électricité, le pétrole a vu sa part diminuer progressivement depuis 30 ans. S’y sont souvent substitués le gaz naturel, le nucléaire et les énergies renouvelables.

De 1970 à 2022, la consommation de pétrole a presque doublé, passant de 26 520,38 TWh à 52 969,59 TWh. Toutefois, la croissance faiblit en général à chaque décennie :

- Entre 1970 et 1980, la consommation a augmenté de 34%

- Entre 1980 à 1990, la consommation a augmenté de 6%

- Entre 2000 et 2010, la consommation a augmenté de 12%

- Entre 2010 et 2020, la consommation a augmenté de 1,3%

| Année | Consommation |

|---|---|

| 1970 | 26 520,38 |

| 1980 | 35 525,13 |

| 1990 | 37 676,57 |

| 2000 | 42 978,04 |

| 2010 | 47 971,41 |

| 2011 | 48 312,62 |

| 2012 | 49 113,69 |

| 2013 | 49 590,31 |

| 2014 | 49 934,68 |

| 2015 | 50 964,02 |

| 2016 | 51 992,56 |

| 2017 | 52 866,46 |

| 2018 | 53 405,14 |

| 2019 | 53 512,84 |

| 2020 | 48 609,65 |

| 2021 | 51 349,66 |

| 2022 | 52 969,59 |

Les transports

Le pétrole fournit une variété de carburants essentiels pour différentes formes de mobilité.

- L'essence et le diesel, dérivés du pétrole brut, sont les principaux combustibles pour les voitures, camions et bus.

- Le kérosène, un autre produit pétrolier, est utilisé comme carburant pour les avions commerciaux et militaires.

- De plus, les navires de commerce et de croisière utilisent souvent du fioul lourd, un sous-produit du raffinage du pétrole, pour leur propulsion.

- Le pétrole est également employé pour la fabrication de lubrifiants nécessaires au bon fonctionnement des moteurs et autres équipements mécaniques dans les véhicules.

Le pétrole est indispensable pour le transport routier, aérien, maritime et ferroviaire, facilitant la mobilité des personnes et le transport des marchandises à l'échelle mondiale.

Les produits du quotidien

Un grand nombre de produits qui nous entourent sont fabriqués à partir de pétrole, comme par exemple la plupart des matières plastiques, des solvants ou des cosmétiques. Environ 99% des matières plastiques et une majorité des textiles (nylons, polyesters, etc.) sont issus de la pétrochimie.

Par ailleurs, la pétrochimie permet aussi de produire des détergents, des caoutchoucs, des adhésifs et même des médicaments.

L’habitat et les bâtiments publics

Les GPL ou Gaz de Pétrole Liquéfié (butane, propane), issus du raffinage du pétrole ou du traitement de gaz naturel, sont utilisés en bouteilles pour la cuisson des aliments ou le chauffage domestique. Le fioul, qui est également issu du raffinage du pétrole, est encore beaucoup utilisé pour le chauffage.

La production d’électricité

Les centrales thermiques à fioul produisent désormais moins de 3% de l’électricité mondiale.

Les travaux publics

Le secteur de la construction routière utilise 90% de la production mondiale de bitume, produit issu des pétroles lourds. Par ailleurs, les engins de travaux publics utilisent fréquemment du gazole.

Les secteurs de l’agriculture et de la pêche

De nombreux engrais et pesticides sont issus de transformations pétrochimiques et les machines agricoles fonctionnent souvent au fioul domestique (tracteurs, moissonneuses, etc.) tout comme les bateaux de pêche.

Prix du pétrole

Le cours du pétrole représente le prix du baril de pétrole sur les marchés mondiaux et fluctue en fonction de divers facteurs économiques, politiques et environnementaux. Il est déterminé par l'offre et la demande globales, les décisions de production des grands pays producteurs regroupés au sein de l'OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole), les tensions géopolitiques dans les régions productrices, ainsi que les conditions météorologiques affectant l'extraction et le transport du pétrole.

Le cours du pétrole est une mesure cruciale car il influence non seulement le coût de l'énergie, mais aussi l'économie mondiale, en affectant les coûts de production, les prix des biens de consommation et la stabilité économique des pays dépendant de l'exportation du pétrole.

Source : Selectra

Aujourd'hui

Le prix du baril de Brent est de 65 USD au 16/04/2025.

L'approvisionnement en pétrole est libre sur un marché mondial très ouvert.

Historique

Jusqu'au début des années 1970, il y eu une période de stabilité avec un baril à 2 dollars.

Depuis 1970, le prix du pétrole a connu plusieurs grandes variations, souvent influencées par des événements géopolitiques, économiques et des chocs de l'offre et de la demande. Dans les années 1970, deux chocs pétroliers ont profondément marqué le marché. Le premier choc en 1973-1974 a été déclenché par l'embargo pétrolier de l'OPEP en réponse au soutien occidental à Israël pendant la guerre du Kippour, quadruplant le prix du pétrole, qui est passé d'environ 3 dollars à 12 dollars le baril.

Le second choc en 1979-1980, provoqué par la révolution iranienne et la guerre Iran-Irak, a encore doublé le prix du pétrole, atteignant environ 39 dollars le baril.

Les années 1980 ont vu un effondrement des prix suite à une surabondance de l'offre causée par une augmentation de la production de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP, combinée à une baisse de la demande. En 1986, les prix ont chuté de plus de 50 %, tombant à environ 10 dollars le baril.

Dans les années 1990, la guerre du Golfe en 1990-1991 a provoqué une montée soudaine des prix, atteignant environ 41 dollars le baril, avant de redescendre rapidement après la fin des hostilités.

Au début des années 2000, les prix ont monté en flèche en raison de l'augmentation de la demande mondiale, notamment de la Chine et de l'Inde, et des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, culminant à un pic historique de 147 dollars le baril en juillet 2008.

Cependant, la crise financière mondiale de 2008 a provoqué un effondrement des prix, tombant à environ 30 dollars le baril en décembre 2008.

La décennie suivante a été marquée par des fluctuations importantes, notamment la chute des prix de plus de 70 % entre 2014 et 2016 due à la surproduction de pétrole de schiste aux États-Unis, atteignant environ 26 dollars le baril en février 2016.

Les années 2020 ont apporté de nouveaux défis avec la pandémie de COVID-19 en 2020, qui a entraîné une réduction drastique de la demande mondiale de pétrole en raison des confinements, faisant chuter les prix en territoire négatif pour la première fois dans l'histoire en avril 2020 (WTI à - 37 dollars le baril).

Plus récemment, en 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions subséquentes contre la Russie ont provoqué une nouvelle montée des prix, dépassant les 120 dollars le baril. Ces variations illustrent la sensibilité des prix du pétrole aux événements géopolitiques, aux fluctuations de la demande mondiale et aux changements technologiques, montrant un marché complexe et volatil.

Quel avenir pour cette énergie controversée mais indispensable ?

Pic pétrolier : derrière ou devant nous ?

Le pic pétrolier est matière à débat. Il désigne le moment où la production mondiale de pétrole plafonnera puis commencera à décliner du fait de l'épuisement des réserves de pétrole exploitables.

Si certains l’estiment à 2030 grâce au développement des techniques d’extraction, les pessimistes pensent que nous avons déjà atteint le point culminant.

Le Shift Project souligne entre autres que le pic mondial de la production de pétrole brut « conventionnel » est advenu dans la décennie 2000.

Mais l'exploitation de pétroles non conventionnels pourrait encore fortement influer sur le niveau de la production mondiale dans les années à venir.

L'avenir de la production pétrolière mondiale dépend de la prospection de territoires encore inaccessibles (raisons politiques ou climatiques), de l’évolution des technologies (profondeur des forages offshore, exploration en zone arctique), voire de l'acceptabilité dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique. Ces points convergent pour aboutir à un pétrole plus rare et plus cher.

Selon l’AIE, la croissance de la demande de pétrole (103 Mb/j à l'horizon 2030) continuera à être satisfaite au-delà de 2030.

Une demande en hausse, sauf en Europe

Le pétrole pose cependant aux pays importateurs de nombreux problèmes, principalement d'ordre politique (dépendance), financier (devises) et environnemental (émissions de CO2, pollution en ville).

Plusieurs pays (européens entre autres) ont donc engagé une politique de réduction de leur dépendance au pétrole depuis les chocs pétroliers de la décennie 1970.

Les pays cherchent à se libérer de la dépendance au pétrole en raison de ses impacts environnementaux, notamment les émissions de CO2 contribuant au changement climatique, et se tournent vers des alternatives comme les voitures électriques. Cependant, la transition amorcée reste complexe et difficile. Les infrastructures de recharge sont encore insuffisantes dans de nombreux endroits, et la production de batteries nécessite des ressources critiques et pose des défis environnementaux et éthiques. De plus, les véhicules électriques sont encore plus coûteux que leurs homologues à essence, limitant leur accessibilité.

Les industries et les économies mondiales, largement construites autour des combustibles fossiles, doivent également surmonter des obstacles considérables pour s'adapter à ce changement monumental.

Toujours fondamental dans l'économie

L’industrie pétrolière est un pilier de l’économie mondiale. Toutefois, si elles ont trusté les principales capitalisations boursières pendant des décennies, elles sont désormais largement dépassées par les entreprises de technologies de pointe et de commerce en ligne.

Le pétrole est étroitement lié à d'importants enjeux économiques et énergétiques, le pétrole a un fort impact géopolitique. Notons que la dépendance des pays développés vis-à-vis du pétrole est telle que sa convoitise a déclenché ou influé sur le cours de plusieurs guerres (notamment de la Seconde Guerre mondiale).