Les réserves prouvées de pétrole été multipliées par 2,3 dans le monde lors des 30 dernières années. (©Apache Corporation)

Etat des lieux

Par réserves de pétrole, on entend les volumes de pétrole récupérables dans des gisements exploités ou pouvant l’être au vu des critères techniques et économiques actuels. Ces réserves peuvent fluctuer, comme les réserves de gaz naturel, en fonction de la disponibilité des moyens techniques permettant l’exploitation des hydrocarbures et en fonction des cours du pétrole (avec un décalage dans le temps, les cours déterminant les investissements en exploration).

Lorsqu’il est question de réserves de pétrole dans les bilans statistiques, il est le plus souvent fait référence aux réserves dites « prouvées », c’est-à-dire celles que l’on est « sûrs » (à 90%) de pouvoir extraire. A fin 2020, les réserves de pétrole sont estimées dans le monde à environ 1 732 milliards de barils(1), soit l’équivalent d'environ 52 ans de production mondiale au rythme actuel (durée théorique car la production des gisements diminue au fil du temps(2)). Cela représente 236 294,75 millions de tonnes.

La production de pétrole a atteint environ 34 milliards de barils en 2022, soit 51 255,57 TWh. La consommation a quant à elle été de 52 969,59 TWh, ce qui explique la légère baisse des stocks.

L’exploitation d’hydrocarbures non conventionnels ces dernières années et la découverte associée de nouveaux gisements rentables a fortement contribué à la hausse de ces chiffres.

Réserves, production, consommation dans le monde

La production de pétrole a connu une croissance spectaculaire, passant de 234,95 TWh en 1900 à plus de 51 255,57 TWh en 2022. Cette augmentation s'explique par l'industrialisation rapide, l'expansion économique mondiale et les avancées technologiques qui ont permis une extraction plus efficace. Les années 1970 et 1980 ont particulièrement marqué cette croissance avec des productions atteignant 27 433,89 TWh en 1970 et 35 949,59 TWh en 1980, en grande partie grâce à l'augmentation de la demande énergétique mondiale.

Parallèlement, les réserves prouvées de pétrole ont également augmenté, passant de 93 milliards de barils en 1980 à environ 236 milliards de barils en 2020, montrant une tendance à la hausse continue des ressources disponibles malgré les fluctuations annuelles. La consommation de pétrole a suivi une trajectoire similaire, augmentant de 26 520,38 TWh en 1970 à 52 969,59 TWh en 2022. Cette consommation croissante reflète l'importance continue du pétrole dans le mix énergétique mondial, malgré les efforts récents pour diversifier les sources d'énergie et réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Les années récentes montrent une légère baisse en 2020, probablement due aux impacts économiques de la pandémie de COVID-19, suivie d'une reprise en 2021 et 2022.

Réserves de gisements de pétrole

Après une croissance soutenue de découverte de gisements, elle stagne désormais. Le pic semble avoir été atteint en 2018.

| Année | Réserves (en barils) |

|---|---|

| 1980 | 93 109 500 000 |

| 1981 | 94 271 710 000 |

| 1982 | 98 513 130 000 |

| 1983 | 100 136 590 000 |

| 1984 | 101 803 745 000 |

| 1985 | 105 608 500 000 |

| 1986 | 119 975 540 000 |

| 1987 | 124 274 835 000 |

| 1988 | 136 330 550 000 |

| 1989 | 136 423 825 000 |

| 1990 | 136 523 555 000 |

| 1991 | 146 336 760 000 |

| 1992 | 146 883 300 000 |

| 1993 | 146 813 500 000 |

| 1994 | 148 697 560 000 |

| 1995 | 149 863 280 000 |

| 1996 | 152 939 050 000 |

| 1997 | 156 748 560 000 |

| 1998 | 157 900 370 000 |

| 1999 | 174 628 000 000 |

| 2000 | 177 446 040 000 |

| 2001 | 178 302 600 000 |

| 2002 | 185 105 270 000 |

| 2003 | 185 273 750 000 |

| 2004 | 186 222 690 000 |

| 2005 | 187 208 190 000 |

| 2006 | 188 677 460 000 |

| 2007 | 193 459 600 000 |

| 2008 | 203 085 320 000 |

| 2009 | 208 731 390 000 |

| 2010 | 223 271 350 000 |

| 2011 | 228 369 020 000 |

| 2012 | 229 638 500 000 |

| 2013 | 230 774 460 000 |

| 2014 | 231 121 270 000 |

| 2015 | 229 684 380 000 |

| 2016 | 230 554 390 000 |

| 2017 | 235 722 560 000 |

| 2018 | 236 810 040 000 |

| 2019 | 236 628 160 000 |

| 2020 | 236 294 750 000 |

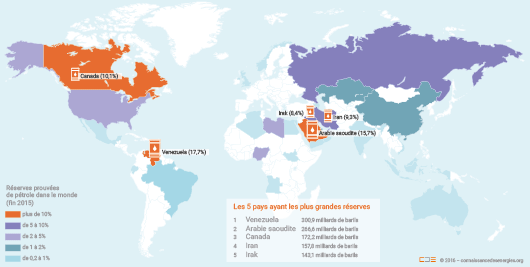

Les cinq pays disposant des plus importantes réserves prouvées de pétrole au monde à fin 2015 sont :

- le Venezuela avec 300,9 milliards de barils de pétrole, soit 17,7% des réserves prouvées mondiales ;

- l’Arabie saoudite avec 266,6 milliards de barils (15,7%) ;

- le Canada avec 172,2 milliards de barils (10,1%) ;

- l’Iran avec 157,8 milliards de barils (9,3%) ;

- l’Irak avec 143,1 milliards de barils (8,4%).

Précisons toutefois qu’il existe de nombreux types de pétrole (en matière de densité, de viscosité, etc.) dont le coût d’extraction varie fortement : la grande majorité des réserves vénézuéliennes et canadiennes est ainsi constituée d’hydrocarbures non conventionnels (huiles extra-lourdes au Venezuela, sables bitumineux au Canada) dont l’extraction est bien plus coûteuse que celle du pétrole brut « conventionnel » extrait en Arabie saoudite.

Le Venezuela n’est d’ailleurs que le 10e producteur mondial de pétrole. Il n’existe ainsi pas de relation directe entre le volume des réserves et le niveau de production (sauf dans les pays de l’OPEP lorsqu'ils se fixent des plafonds de production en fonction de leurs réserves annoncées).

Répartition en pourcentage des réserves prouvées de pétrole dans le monde à fin 2015, d'après les données du BP Statistical Review (©Connaissance des Énergies)

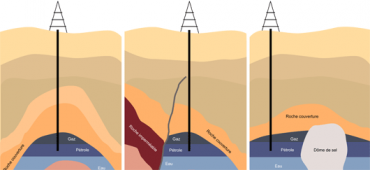

Les réserves de pétrole dit « conventionnel » sont concentrées dans un petit nombre de gisements présentant des conditions géologiques favorables pour piéger le pétrole formé(5). Les réserves d’hydrocarbures non conventionnels sont pour leur part bien mieux réparties dès lors qu’elles se situent dans la roche-mère et ne nécessitent pas de « piège à pétrole » géologique.

Les réserves de pétrole sont inégalement réparties dans le monde : le Moyen-Orient dispose de 47,3% des réserves mondiales de pétrole à fin 2015 (cette zone compte pour 32,4% de la production mondiale de pétrole en 2015).

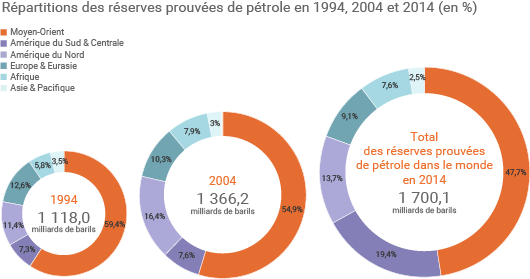

Évolution des réserves de pétrole par zone géographique en 1994, 2004 et 2014 (©Connaissance des Énergies)

Production de l'exploitation pétrolière dans le monde

Les pays disposant de ressouces pétrolières et sachant bien extraire les hydrocarbures ont une consommation propre, et ils revendent leurs excédents aux pays qui en ont besoin.

Producteurs de Pétrole en 2021 (AIE) :

- États-Unis : 706 Mt (17% du total mondial)

- Russie : 512 Mt (12.4% du total mondial)

- Arabie Saoudite : 511 Mt (12.3% du total mondial)

- Canada : 255 Mt (6.2% du total mondial)

- Irak : 201 Mt (4.9% du total mondial)

- Canada : 195 Mt (4.7% du total mondial)

- Émirats Arabes Unis : 174 Mt (4.2% du total mondial)

- Brésil : 153 Mt (3.7% du total mondial)

- Koweït : 131 Mt (3.2% du total mondial)

- Iran : 130 Mt (3.1% du total mondial)

- Reste du monde : 1 173 Mt (28.3% du total mondial)

- Total mondial : 4 141 Mt (100.0%)

Exportateurs Nets de pétrole en 2021 (AIE) :

- Arabie Saoudite : 352 Mt

- Russie : 269 Mt

- Irak : 195 Mt

- Canada : 154 Mt

- Émirats Arabes Unis : 148 Mt

- Koweït : 102 Mt

- Nigeria : 99 Mt

- Kazakhstan : 70 Mt

- Angola : 63 Mt

- Mexique : 59 Mt

- Autres : 531 Mt

- Total : 2 042 Mt

Importateurs Nets de pétrole en 2021 (AIE) ;

- Chine : 505 Mt

- Inde : 227 Mt

- États-Unis : 202 Mt

- Japon : 149 Mt

- Corée du Sud : 145 Mt

- Allemagne : 86 Mt

- Espagne : 66 Mt

- Italie : 65 Mt

- Pays-Bas : 62 Mt

- Singapour : 53 Mt

- Autres : 509 Mt

- Total : 2 069 Mt

Source : The Energy Institute Statistical Review of World Energy - Graphique : Selectra

Source : The Energy Institute Statistical Review of World Energy - Graphique : Selectra

En 2022, les États-Unis, la Russie et l'Arabie Saoudite ont dominé la production mondiale de pétrole, représentant à eux seuls plus de 41% de la production totale, avec les États-Unis en tête à 706 Mt (17% du total mondial). Les exportateurs nets de pétrole sont principalement les pays du Moyen-Orient, avec l'Arabie Saoudite en tête, exportant 352 Mt, suivie de la Russie avec 269 Mt. D'autre part, la Chine est le plus grand importateur net avec 505 Mt, suivie par l'Inde et les États-Unis, reflétant leur forte demande énergétique pour soutenir leurs grandes économies.

Ces données montrent une concentration significative de la production dans quelques pays et une distribution géographique des importations qui illustre les dépendances énergétiques variées des régions du monde.

| Année | Production (en TWh) |

|---|---|

| 1900 | 234,95 |

| 1910 | 512,64 |

| 1920 | 1 155,38 |

| 1930 | 2 271,23 |

| 1940 | 3 419,49 |

| 1950 | 6 055,58 |

| 1960 | 12 240,84 |

| 1970 | 27 433,89 |

| 1980 | 35 949,59 |

| 1990 | 36 726,78 |

| 2000 | 41 844,17 |

| 2005 | 45 723,04 |

| 2010 | 46 264,99 |

| 2011 | 46 622,28 |

| 2012 | 47 921,22 |

| 2013 | 47 986,43 |

| 2014 | 49 112,78 |

| 2015 | 50 762,11 |

| 2016 | 50 904,28 |

| 2017 | 50 996,60 |

| 2018 | 52 190,70 |

| 2019 | 52 092,73 |

| 2020 | 48 560,84 |

| 2021 | 49 192,05 |

| 2022 | 51 255,57 |

Consommation de pétrole

En 1970, la consommation mondiale de pétrole était de 26 520,38 TWh et a presque doublé en 2022 pour atteindre 52 969,59 TWh. Cette augmentation reflète la croissance économique mondiale, l'industrialisation et l'augmentation de la population. Les années 2010 ont vu une croissance continue de la consommation, culminant à 53 512,84 TWh en 2019. Cependant, en 2020, il y a eu une baisse significative de la consommation à 48 609,65 TWh, due aux effets de la pandémie de COVID-19 qui a ralenti les activités économiques mondiales. Une reprise partielle est observée en 2021 et 2022, avec des consommations de 51 349,66 TWh et 52 969,59 TWh respectivement.

L'essentiel du pétrole consommé dans le monde est pour les transports.

| Année | Consommation (en TWh) |

|---|---|

| 1970 | 26 520,38 |

| 1980 | 35 525,13 |

| 1990 | 37 676,57 |

| 2000 | 42 978,04 |

| 2010 | 47 971,41 |

| 2011 | 48 312,62 |

| 2012 | 49 113,69 |

| 2013 | 49 590,31 |

| 2014 | 49 934,68 |

| 2015 | 50 964,02 |

| 2016 | 51 992,56 |

| 2017 | 52 866,46 |

| 2018 | 53 405,14 |

| 2019 | 53 512,84 |

| 2020 | 48 609,65 |

| 2021 | 51 349,66 |

| 2022 | 52 969,59 |

La répartition de la consommation de pétrole par continent révèle des disparités régionales importantes. L'Asie est le plus grand consommateur avec 24 734,36 TWh, représentant près de la moitié de la consommation mondiale. L'Amérique du Nord suit avec 12 689,96 TWh, tandis que l'Europe consomme 9 440,40 TWh. L'Afrique et l'Amérique du Sud consomment respectivement 2 329,61 TWh et 2 828,62 TWh, montrant une consommation moindre par rapport aux autres continents. L'Océanie a la plus faible consommation avec 657,77 TWh.

Cette distribution reflète les différents niveaux de développement économique, les infrastructures énergétiques, et les besoins industriels et de transport de chaque région. Les données montrent clairement que la consommation de pétrole est concentrée dans les régions les plus industrialisées et densément peuplées du monde.

On note toutefois que la consommation baisse en Europe et stagne globalement en Amérique du Nord, quand elle augmente partout ailleurs. Cette tendance devrait se poursuivre avec l'électrification des mobilités et l'essor annoncé des véhicules électriques au cours des prochaines décennies.

| Année | Consommation de pétrole (en TWh) |

|---|---|

| 1965 | 637,30 |

| 1970 | 1116,33 |

| 1973 | 1506,03 |

| 1975 | 1307,88 |

| 1980 | 1309,01 |

| 1985 | 1012,84 |

| 1990 | 1077,65 |

| 1995 | 1070,70 |

| 2000 | 1138,98 |

| 2005 | 1109,28 |

| 2006 | 1106,11 |

| 2007 | 1078,22 |

| 2008 | 1057,44 |

| 2009 | 1015,34 |

| 2010 | 980,46 |

| 2011 | 959,39 |

| 2012 | 927,17 |

| 2013 | 915,13 |

| 2014 | 885,45 |

| 2015 | 885,43 |

| 2016 | 879,34 |

| 2017 | 883,07 |

| 2018 | 880,22 |

| 2019 | 872,81 |

| 2020 | 744,66 |

| 2021 | 810,63 |

| 2022 | 808,75 |

La consommation de pétrole en France a atteint son apogée en 1973 avec 1506,03 TWh, avant de connaître une baisse notable suite aux chocs pétroliers et aux efforts pour diversifier les sources d'énergie, en particulier la création du parc nucléaire français pour produire de l'électricité. Après 1980, où la consommation était de 1309,01 TWh, une tendance générale à la baisse se poursuit, marquée par une réduction significative dans les années 1985 à 2019. La baisse la plus notable s'est produite en 2020 avec une consommation tombant à 744,66 TWh, probablement en raison de la pandémie de COVID-19 et de ses impacts économiques et sociaux.

La consommation a ensuite montré une légère reprise en 2021 et 2022, atteignant environ 810 TWh, mais reste inférieure aux niveaux observés au début des années 2000.

Méthodologie : comment calcule-t-on les réserves enfouies ?

Classification des réserves de pétrole

Iil existe toujours des incertitudes sur le volume des « réserves ». C’est pour cette raison que les notions de « 1P », « 2P » ou « 3P » ont été introduites.

Il existe différents types de « réserves » :

- les réserves prouvées dites « 1P » qui désignent l’ensemble des quantités de pétrole dont l'existence est établie et dont les chances de récupération et de rentabilisation(3) sont d'au moins 90 %. C’est à ces réserves que l’on se réfère en général, notamment dans les publications statistiques. Les compagnies pétrolières utilisent cette valeur lorsqu’elles veulent être certaines de rentabiliser leurs investissements ;

- les réserves dites « 2P » (prouvées + probables) qui comptabilisent, pour un gisement identifié, les quantités de pétrole ayant une probabilité égale ou supérieure à 50 % d'être économiquement exploitables ;

- les réserves dites « 3 P » (prouvées + probables + possibles) qui désignent le volume maximum du pétrole qui pourrait être extrait d’un gisement. Cette limite supérieure inclut toutes les ressources qui ont une probabilité supérieure à 10 % d'être économiquement exploitables.

Les réserves prouvées ont un impact sur la vie économique des sociétés pétrolières car elles influent directement sur leur valorisation boursière(4). Des entreprises de consulting sont payées par les entreprises pétrolières pour « certifier » leurs réserves. Certains analystes dénoncent les conflits d’intérêt potentiels induits par ce système.

Estimation des réserves de pétrole

Plusieurs étapes sont nécessaires pour évaluer les réserves d’un gisement :

- l’imagerie sismique permet de définir la taille du gisement ;

- des forages d’exploration permettent d’effectuer des estimations sur le volume d’hydrocarbures en place dans ledit gisement ;

- des tests de production permettent d’évaluer la part de ces hydrocarbures qui va pouvoir être extraite grâce à des capteurs positionnés dans le puits foré qui mesurent entre autres la pression, la température ou encore le pH dans le gisement.

Chacun des paramètres du gisement (porosité de la roche-réservoir, perméabilité, etc.) est sujet à une incertitude plus ou moins forte, ce qui explique les très importantes variations entre les réserves « 1P », « 2P » et « 3P ». Des puits supplémentaires dits « de délinéation » permettent de préciser ces paramètres avant que soit prise la décision de mise en production. C’est lors de cette phase de « go »/ « no go » que les cours du pétrole sont pris en compte. En 2015 et en 2016, un certain nombre de gisements sont ainsi mis en attente, compte tenu du faible prix du pétrole.

Sur un périmètre donné, les réserves sont calculées en additionnant les réserves de tous les gisements sur le territoire considéré (principe de « bottom up »)(6). Les réserves d’un pays ou d’une compagnie pétrolière sont recalculées chaque année en soustrayant les quantités déjà produites, en ajoutant les volumes découverts par l’exploration et en révisant les estimations des réserves des gisements en production ou susceptibles de l’être.

Le taux de récupération du pétrole (20% à 40% du pétrole présent dans le gisement) est aujourd’hui bien inférieur à celui du gaz (environ 60%). Il est possible d’avoir recours à des techniques de récupération assistée des hydrocarbures pour augmenter ce taux (ce qui engendre une hausse du coût de production et exige de calculer si la production supplémentaire permettra de rentabiliser cet investissement).

Contrôle des réserves de pétrole

A l’heure actuelle, aucune organisation indépendante n’a le mandat de contrôler l’exactitude des réserves annoncées (bien que des audits puissent être réalisés par des géologues indépendants).

La Society of Petroleum Engineers (SPE) a toutefois mis en place des règles communes pour que les sociétés pétrolières calculent leurs réserves en se conformant aux exigences de la SEC (Securities and Exchange Commission). Certaines compagnies pétrolières privées ont surévalué leurs réserves dans le passé afin de valoriser leurs actifs. Entre 1997 et 2002, le groupe Shell a par exemple gonflé ses réserves annoncées de 23% et a été condamné par la SEC à une amende de 120 millions de dollars(7).

L’annonce de réserves peut reposer sur des considérations politiques ou stratégiques.

Les compagnies d’État (qui disposent plus ou moins de 80% des réserves prouvées dans le monde) fonctionnent uniquement sur un mode déclaratif. Les observateurs regardent en particulier avec méfiance les réserves des pays de l’OPEP. En effet, le système de plafond de production (établi pour chaque pays membre en fonction de ses réserves) incite ces États à surestimer leurs réserves. Entre 1986 et 1987, une réévaluation généralisée de 250 milliards de barils avait ainsi eu lieu dans les pays de l’OPEP lors de la mise en place des quotas de production.

L’annonce de réserves peut ainsi reposer sur des considérations politiques ou stratégiques. Certains analystes soupçonnent par exemple que des pays puissent annoncer leurs réserves « 2P » en les faisant passer pour leurs réserves prouvées (« 1P »). Notons que les réserves de l’Arabie saoudite ont un niveau constant depuis plus de 20 ans malgré une production proche de 10 millions de barils par jour.

Enjeux par rapport à l'énergie

Évolution des cours

La baisse des cours entre mi-2014 et fin 2016 a limité les investissements en exploration (TotalEnergies a par exemple réduit son budget dédié à l’exploration de 30% en 2015) ainsi que l’exploitation de gisements moins accessibles qui ne sont par exemple rentables qu’aux alentours de 100 $ par baril (offshore profond, pétroles lourd du Canada, etc.). Aux États-Unis, on estime que les ressources de pétrole de roche-mère sont économiquement exploitables à partir de 35 à 80 $ par baril selon les zones, les producteurs se rabattant sur les gisements les plus intéressants (dits « sweetspots »).

Lors d’une baisse des cours du pétrole, les réserves ne sont pas directement revues à la baisse mais elles diminuent mécaniquement à moyen terme puisque le manque d’investissements en exploration ne permet pas de renouveler les stocks disponibles.

Les cours du pétrole conditionneront les futurs investissements en exploration et donc le volume des nouvelles réserves. Malgré la certitude de futurs progrès technologiques, il reste difficile de définir précisément et incontestablement le potentiel des réserves de pétrole à moyen ou à long terme. « Évaluer les réserves d'un champ de pétrole est comme essayer de deviner le stock d'un entrepôt en regardant par le trou de la serrure » estime Olivier Appert(11).

Calcul des réserves non conventionnelles

Les hydrocarbures non conventionnels obligent à revoir drastiquement la notion de « réserves ». Les méthodes de la SPE et de la SEC s’appliquent bien aux gisements conventionnels mais pas au cas des roches-mères dans lesquelles des hydrocarbures sont contenues sous forme diffuse(8). On ne peut alors raisonner qu’en termes de volume en place (la seule notion vraiment géologique) et les réserves sont plus difficiles à estimer.

Pic pétrolier ?

Au cours des 20 dernières années, les réserves prouvées de pétrole ont augmenté de 52% selon BP. Le monde aurait déjà consommé près de 1 300 milliards de barils dans le passé, soit légèrement moins que les estimations des réserves prouvées actuelles. Lorsque le volume de ces réserves restantes sera inférieur au volume de pétrole historiquement extrait, la production mondiale de pétrole pourrait décroître selon la théorie du pic pétrolier.

Cette théorie repose sur les travaux statistiques du géologue Marion King Hubbert qui avait prédit en 1956 (dans l’un de ses deux scénarios) que la courbe de production américaine de pétrole allait atteindre un pic en 1971. Ce pic a effectivement été atteint cette année-là : après 1971, la production américaine a ensuite décliné jusqu’en 2007, année depuis laquelle l’exploitation des pétroles de schiste et de l’ultra-deep offshore du golfe du Mexique a fortement augmenté la production américaine, remettant ainsi en cause le principe du « pic ».

Le rythme des découvertes, en particulier des gisements conventionnels géants, s’est ralenti au cours des dernières années. Lors des 30 dernières années, les réserves prouvées ont toutefois été multipliées par 2,3 dans le monde alors que la production n’augmentait que de 1,55. Cela est principalement dû à la prise en compte d’hydrocarbures non conventionnels (huile lourde et extra-lourde du Venezuela et une partie des sables bitumineux du Canada).

L’innovation technologique permet à l’exploration pétrolière de découvrir des réserves plus difficiles d’accès. Aujourd’hui, près de 2/3 des nouvelles découvertes sont des réserves offshore. Les nouvelles techniques de forage (forage horizontal, fracturation hydraulique) permettent d’augmenter le volume des réserves mondiales de pétrole.

Certains observateurs estiment actuellement que l’exploitation des hydrocarbures de roche-mère, du pétrole offshore et en Arctique vont ajouter des réserves significatives de pétrole.

Acteurs majeurs

Les États sont les propriétaires des réserves de pétrole présentes sur leur territoire et dans les fonds marins n’excédant pas une distance de 200 milles marins (370,4 km) de leurs côtes, à l’exception des États-Unis où ce sont les propriétaires du sol qui sont propriétaires du sous-sol.

Les groupes disposant des plus importantes réserves de pétrole sont les sociétés nationales PDVSA et Saudi Aramco.

Certains créent des compagnies pétrolières d’État pour exploiter leurs hydrocarbures. Les groupes disposant des plus importantes réserves de pétrole sont les sociétés nationales PDVSA au Venezuela et Saudi Aramco en Arabie saoudite(9).

Même dans les pays « ouverts » (dans lesquels des compagnies étrangères et privées peuvent explorer et produire), ce sont les États qui accordent les licences sur des concessions et qui fixent leurs règles. En Norvège, en cas de découverte lors de l’exploration d’un block attribué, une compagnie privée doit concéder la moitié du block à la société nationale Statoil qui lui rembourse la moitié des frais d’exploration. Roland Vially, géologue chez IFP Energies nouvelles, fait ainsi une analogie avec une loterie dans laquelle seuls les billets gagnants seraient rachetés.

Parmi les autres acteurs importants, citons la SPE et la SEC ainsi que l’USGS (équivalent américain du BRGM) et l’AIE qui analysent l’état des réserves pétrolières.

Le saviez-vous ?

Les couches terrestres contenant de la matière organique enfouies à plus de 2 500 mètres de profondeur représentent des volumes considérables. Quand on va directement à la source (roches-mères), les volumes estimés d’hydrocarbures sont astronomiques et pourraient tout à fait se chiffrer en milliards de milliards de barils.