Mise à l'eau en mai 2016 de la deuxième hydrolienne Naval Energies/OpenHydro sur le parc démonstrateur d’EDF de Paimpol-Bréhat (©Naval Energies)

Définition

Les hydroliennes permettent de transformer l’énergie cinétique des courants marins en électricité. Les mouvements de la mer sont une source inépuisable d’énergie.

Les hydroliennes sont des sortes d’éoliennes subaquatiques. Le déplacement de l’eau par les courants marins fait tourner leurs pales. L’énergie mécanique générée est convertie en électricité par dynamo.

Elles ont vocation à être immergés à 30 à 40 mètres de profondeur dans des zones de fort courant (supérieur à 4 ou 5 nœuds).

En France, une hydrolienne de l'entreprise Sabella produit de l'électricité au large de l'île d'Ouessant. Un démonstrateur a été immergé par EDF au large de Paimpol-Bréhat entre 2016 et 2017 dans le cadre du projet OceanQuest. Concluante, sa technologie servira de base au projet de ferme pilote Flowatt, qui devrait être mise en service en 2026.

Fonctionnement

Conception d’une hydrolienne

Une hydrolienne comporte une roue à aubes ou une hélice constituée de pales montées sur un arbre dont la rotation (créée par le courant marin) entraîne une génératrice électrique.

- Certaines hydroliennes sont installées sur un mât ancré dans les fonds marins. Les opérations de maintenance en sont facilitées pour peu que la hauteur du mât soit suffisante pour le faire émerger de la surface de la mer. En contrepartie, l’ancrage de ces mâts est délicat.

- L’autre façon d’installer une hydrolienne consiste à la monter sur un bâti constitué d’un tripode posé sur les fonds marins au moyen d’une barge. L’installation est simplifiée, mais la maintenance nécessite la récupération complète du dispositif immergé.

Le rendement énergétique

La puissance cinétique d’un fluide traversant un disque est proportionnelle à sa surface, donc au carré de son diamètre, à la masse volumique du fluide et au cube de sa vitesse.

En pratique, la veine du fluide s’élargit au voisinage des pales de l’hydrolienne, ce qui fait chuter sa vitesse. La puissance récoltée est ainsi limitée à 60% de la puissance théorique. Il faut en outre déduire les pertes de la machine liées aux frottements et à la conversion de l’énergie mécanique en énergie électrique, ce qui conduit à un rendement global de 40 à 50%.

Pour une hydrolienne placée dans un courant de 2,5 m/s (soit 5 noeuds), si l’on souhaite obtenir une puissance de 1 MW, il faut une surface d’interception de l’ordre de 300 m², ce qui correspond à un diamètre de 20 mètres. Les démonstrateurs en développement sont équipés de turbines dont le diamètre est compris entre 10 et 20 mètres, ce dernier chiffre correspondant à une limite haute compte tenu des contraintes techniques de réalisation (masse de l’ensemble tournant et couples parasites dus aux turbulences de l’écoulement).

Quels avantages ?

Contrairement aux vents, les courants marins sont prévisibles à long terme car le courant de marée se retourne régulièrement de façon sinusoïdale, avec des amplitudes connues, variables avec la lune. Au moment du retournement de ce courant, les hydroliennes ne produisent plus d’énergie jusqu’à ce que la force du courant atteigne de nouveau environ 2,5 nœuds (soit près de 4,6 km/h). Elles passent à pleine puissance au-delà de 4 nœuds (près de 7,4 km/h).

Les hydroliennes sont beaucoup plus petites que les éoliennes pour une même puissance.

Le bilan global annuel exprimé en heures de fonctionnement à pleine puissance est de l’ordre de 4 000 à 5 000 heures, soit de 11 à 14 heures par jour. Le facteur de charge des hydroliennes atteint donc 46 à 57%, à comparer aux 30 à 35% moyens de l’éolien offshore.

Les hydroliennes sont beaucoup plus petites que les éoliennes (dans un rapport 3 à 4) pour une même puissance du fait de la masse volumique de l’eau, environ 800 fois plus élevée que celle de l’air et ceci bien que la vitesse du courant soit 3 à 4 fois plus faible que celle du vent dans les sites sélectionnés. Toujours par rapport aux éoliennes, l’impact sur l’environnement des hydroliennes est faible car elles ont peu de signature visuelle. Elles sont silencieuses et implantées hors des zones de pêche en particulier de chalutage.

A contrario, la technologie n'était pas mûre, les coûts d’investissement et d’exploitation liés à l’environnement marin sont plus élevés (de l’ordre du double de ceux des éoliennes, à puissance installée égale). L’évaluation de l’intérêt économique des hydroliennes ne pourra être établie qu’après un retour d’expérience sur une période suffisante. En particulier, il faut évaluer les coûts de maintenance consécutifs à la corrosion marine (sel, algues, coquillages), la rareté des sites compatibles avec les activités marines humaines (pêche, navigation, etc.), les contraintes environnementales.

L’évaluation comparée des potentiels de production des fermes d’hydroliennes avec celui des éoliennes offshore donne un net avantage à ces dernières, qui pourraient fournir 10 fois plus d’énergie en Europe. En effet, il est plus aisé de trouver des sites ventés toute l’année en zone côtière que des sites à forts courants de marée. Ces derniers correspondent à des singularités du rivage (estuaires, extrémités de grandes baies fermées, grands caps, etc.) C’est pourquoi les coûts respectifs de fabrication, d’installation et de maintenance seront déterminants dans les choix d’équipements. L’avantage des hydroliennes est très certainement leur impact minimum sur le paysage et l’environnement en général, limitant notamment les réactions de type Nimby.

Les projets et hydroliennes installées

En France

La PME bretonne Sabella a immergé en juin 2015 une hydrolienne au large de l'île d'Ouessant (Finistère) qui est la seule à produire de l'électricité en France à l'heure actuelle.

Un appel à manifestations d’intérêt pour les fermes pilotes hydroliennes a été lancé fin 2013 (pour des parcs de 4 à 10 machines produisant un minimum de 2 500 MWh par an et par machine. Les deux projets sélectionnés seront implantés au large de Cherbourg :

- 4 hydroliennes de 5,6 MW de puissance cumulée par Engie et Alstom ;

- 7 hydroliennes de 14 MW de puissance cumulée par EDF et Naval Energies. Ces acteurs ont par ailleurs immergé en mai 2016 une deuxième hydrolienne sur leur parc pilote de Paimpol-Bréhat.

En France, la ministre en charge de l'énergie Ségolène Royal a annoncé en mai 2016 le lancement d'un appel d'offres pour des fermes commerciales dans l'hydrolien. Cette technologie est regardée par les grands énergéticiens (comme EDF et Engie) avec intérêt du fait de son plus faible impact sur l’environnement que l’éolien offshore. Par exemple, l’acceptation par la population locale de l’expérimentation de Paimpol/Bréhat a été obtenue sans problème majeur, alors que l’implantation d’éoliennes offshore était rejetée. Les hydroliennes sont installées en concertation avec les pêcheurs dans une zone destinée à la reproduction naturelle des espèces où la pêche est interdite.

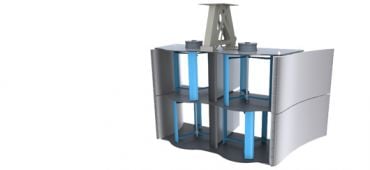

OpenHydro/Naval Group développe un système d'hydrolienne totalement immergée en eau profonde. En France, la société a installé 2 hydroliennes (de 16 m de diamètre et de 1 MW de puissance cumulée) sur le parc démonstrateur d'EDF de Paimpol/Bréhat, en baie de Saint Brieuc (celles-ci ont été sorties de l'eau début 2017).

Flowatt est une ferme pilote hydrolienne de 17,5 MW située dans le Raz-Blanchard, Manche, avec sept turbines conçues par Hydroquest et construites par CMN à Cherbourg, prévue pour une mise en service en 2026 et une exploitation de 20 ans. Ce projet, tirant parti de l'expérience du démonstrateur OceanQuest de 1 MW testé à Paimpol-Bréhat, vise à démontrer la maturité technologique des turbines Hydroquest à axe vertical, adaptées aux contraintes marines variées. Porté par Hydroquest et Qair, Flowatt exploitera l'énergie des courants marins du Raz-Blanchard, soutenu par France 2030 avec un financement de 65 millions d'euros minimum et un tarif d'achat préférentiel pour l'électricité produite.

Alstom Hydro (qui a acquis la société Tidal Generation Ltd en 2013) développent des turbines à 3 pales de 1,4 MW de puissance avec un rotor de 18 m de diamètre(4).

A l'étranger

Le Royaume-Uni est le pays européen le plus avancé du domaine. C’est également celui qui dispose des plus importantes ressources naturelles. Le « Marine Energy Action Plan 2010 » du ministère britannique de l’énergie et du climat a l’ambition d’économiser 17 millions de tonnes de CO2 à l'horizon 2030 et 60 millions de tonnes d'ici 2050, tout en créant 16 000 emplois. Ce plan est centré sur les hydroliennes, mais comporte également un volet concernant la captation de l’énergie houlomotrice.

Les hydroliennes de type SeaGen, fournies par MCT, montées sur pylône sont au stade de démonstrateur avancé. Le système de 1,2 MW a été installé à Strangford Lough dès 2008 et produit près de 6 GWh par an, l'équivalent de la production annuelle d'une éolienne de 2,4 MW selon le groupe. La fiabilité de ces systèmes et leur coût d’exploitation restent toutefois encore à affiner.

Citons parmi les acteurs industriels en pointe dans cette filière la société britannique Marine Current Turbines (MCT, détenue par Siemens depuis 2012), la société irlandaise OpenHydro (détenue depuis 2013 par DCNS, devenue Naval Group (1)) et Alstom Hydro associée à la société canadienne Clean Current.

MCT s’appuie notamment sur le chantier naval Harland and Wolff à Belfast qui lui sert d’intégrateur. La plateforme SeaGen S(2) installée par MCT dans le loch de Strangford Lough en 2008, pèse de l’ordre de 1 000 tonnes, ce qui relève bien de la compétence d’un chantier naval. Sa maintenance est facilitée par la possibilité de sortir de l’eau l’ensemble pales/turbine qui est porté par un pilier ancré dans les fonds marins. Compte tenu de la longueur des pales de l’ordre de 10 mètres, cette plateforme doit être installée dans des fonds de 30 mètres environ, dans une zone de courants de marée importants. Les estuaires de fleuves ou des lochs irlandais ou écossais sont des sites potentiels.

Une ferme de 4 MW doit également être déployée dans les prochains moins dans la baie de Fundy au Canada (projet Cape Sharp(3)). Ce système est destiné à des zones de très forts courants comme on en trouve près des grands caps marins (par exemple le raz Blanchard au bout du cap de La Hague, le raz de Barfleur, la baie de Saint Brieuc ou la zone de Fromveur à Ouessant).

Quel potentiel ?

Les études prospectives effectuées sur le potentiel de l’énergie hydrolienne ont permis de cerner les sites favorables à l’implantation de ces équipements, qui doivent répondre aux critères suivants :

- zones de courants de marée importants générant une puissance intéressante avec un diamètre de roue compris entre 10 et 20 mètres (courant supérieur à 4 ou 5 nœuds) ;

- profondeur de l’ordre de 30 à 40 mètres pour limiter les difficultés d’installation et de maintenance, tout en évitant d’entraver la navigation (il faut laisser un tirant d’eau minimum de 10 mètres) ;

- proximité des côtes pour tirer un câble sous marin de raccordement au réseau à coûts restreints.

Selon la Commission européenne(5), le potentiel européen des énergies marines liées au courant et à la houle serait de 100 GW installés à l'horizon 2050. À cet horizon, la production associée pourrait avoisiner 260 TWh et satisfaire potentiellement les besoins électriques de 65 millions de foyers européens.

La zone méditerranéenne ne peut pas fournir d’énergie hydrolienne du fait de la faiblesse des marées, sauf au détroit de Messine. Les principales zones d’intérêt en Europe sont la Manche, la mer du Nord et la mer d’Irlande.

La France possède la deuxième ressource européenne après le Royaume-Uni, 20% de ce potentiel national (estimé à 3 à 10 GW) étant réparti entre la Bretagne et le Cotentin. Comme pour l’énergie hydraulique produite par les barrages, il s’agit d’une exploitation de niches naturelles liées à la géographie côtière.

Une industrialisation proche ?

En France, le tarif de rachat de l’électricité produite par les énergies marines (hydroliennes, houlomoteur, etc.) est actuellement fixé à 150 €/MWh durant 20 ans(6), soit un montant encore significativement plus élevé que les coûts de production des sources conventionnelles.

Des économies d’échelle liées au passage du stade de démonstrateur au stade industriel sont toutefois attendues. Un tarif de rachat unique pour l'hydrolien est envisagé.

D'autres énergies marines

Il existe trois formes principales de captation de l'énergie marine :

- transformation de l’énergie cinétique des courants marins, notamment des courants de marée que l’on rencontre près des côtes, dans le cas des hydroliennes ici traité ;

- utilisation de l’énergie potentielle liée au marnage (différence de niveau entre la pleine et la basse mer) par des usines marémotrices du type de celle de la Rance ;

- emploi de l’énergie des vagues nées du vent à la surface des mers (dite énergie « houlomotrice »), par différents dispositifs tels que des bouées ou des colonnes oscillantes captant l’énergie par pompage puis turbinage.

Quid des hydroliennes fluviales

Des sociétés comme HydroQuest développent également des hydroliennes fluviales installées sur des fleuves. Un de ces systèmes est notamment immergé dans la Loire à Orléans. Un appel à projets « Énergies renouvelables en mer et fermes pilotes hydroliennes fluviales » a été lancé en France fin 2015 et sera clôturé en mars 2017.