Opération de maintenance sur des lignes électriques. (©Endesa)

Définition

En physique

L’électricité est un phénomène électromagnétique créé par l’interaction de particules présentes dans la matière qui sont chargées positivement ou négativement et dont les effets peuvent être utilisés pour générer de l’énergie.

La matière est composée d’atomes constitués eux-mêmes d’un noyau central formé de protons et de neutrons. Les protons ont une charge positive et les neutrons, comme leur nom l’indique, sont neutres et n’ont pas de charge. Autour du noyau de l’atome gravitent plusieurs électrons qui ont une charge négative.

Normalement, dans un atome, la charge négative des électrons et la charge positive des protons sont de même grandeur. L’atome est alors électriquement neutre. Cependant, dans certaines conditions, un électron peut quitter l’atome ou s’y ajouter. Ainsi les électrons peuvent circuler dans la matière et créer un courant électrique, ou peuvent s’accumuler en certains endroits et créer de l’électricité statique.

L’électricité est une énergie secondaire ou un vecteur d’énergie.

Une énergie secondaire

Dire que l'électricité est une « source d'énergie » est un abus de langage. Il est plus juste de la qualifier d’« énergie secondaire » ou de « vecteur énergétique ».

Une « énergie primaire » est une énergie directement disponible dans la nature comme les énergies fossiles, la géothermie, le rayonnement solaire, le vent ou encore la biomasse. Par exemple, la combustion du charbon (énergie primaire) est utilisée dans une centrale thermique pour produire de l’électricité (énergie secondaire).

L'électricité produite naturellement, comme les éclairs ou l'électricité statique, n’est pas utilisable en l’état. Elle ne peut pas être considérée comme une source d'énergie.

L’électricité est une énergie secondaire ou un vecteur d’énergie, car elle est générée à partir de la transformation d’une énergie primaire au moyen d’un système de conversion. Elle est par exemple produite grâce à un convertisseur turbine/dynamo qui transforme l’énergie calorifique contenue dans un combustible (gaz, charbon, biomasse, uranium enrichi, etc.) en électricité.

L’électricité a la capacité de se transporter le long de câbles conducteurs sur de longues distances avec de faibles déperditions en fonction des tensions et des cycles (en courant continu au-delà de 1 500 km). Cette capacité lui confère le rôle de vecteur énergétique. Rappelons cependant qu’elle se stocke difficilement.

En pratique, une fois produite et si elle n’est pas consommée ou stockée sur place, l’électricité est directement injectée dans un réseau électrique. Elle est transportée puis distribuée à ses utilisateurs qui la transforment en l’énergie finale qui leur est nécessaire : lumière (ampoules), chaleur (radiateurs), mécanique (ventilateurs, pompes, transports).

Aujourd’hui, l’électricité est utile à chaque aspect de notre vie quotidienne. Nous nous en servons entre autres pour manger, nous déplacer, nous éclairer ou encore nous soigner.

Fonctionnement physique

Les propriétés de l’électricité permettent de comprendre comment marche ce phénomène pourtant invisible à l’œil nu.

L’électricité statique

Lorsque l’on frotte une règle en plastique sur du papier, les électrons superficiels des atomes du papier rejoignent les atomes de la règle. Les charges électriques sont alors piégées dans des matériaux isolants (le plastique, le papier, le verre, etc.) qui les empêchent de circuler.

Ce phénomène est appelé électricité « statique ». Il peut se manifester très rapidement lorsque l’on touche la règle par un léger choc électrique. Il s’agit du même phénomène lorsqu’ayant marché sur une moquette, on touche la poignée d’une porte.

La quantité d’électricité statique produite n’est pas suffisante pour être industrialisée et satisfaire nos besoins énergétiques habituels.

L’électricité dynamique

Dans le cas de l'électricité « dynamique », les charges électriques ne sont pas piégées dans des matériaux isolants : à l’aide d’un fil conducteur, les électrons se déplacent et un courant électrique est créé.

Le courant électrique

Un courant électrique est généré à partir de cette électricité dynamique. Les charges électriques se déplacent dans un matériau conducteur. Les métaux, l’eau salée ou bien le corps humain sont de bons conducteurs.

Le courant est dit « continu » lorsque les électrons se déplacent dans un conducteur dans une même direction. Le courant « alternatif » correspond au mouvement des électrons qui alterne au contraire entre un sens et un autre. Ce mouvement de va-et-vient des charges électriques est produit entre autres par la rotation d’un alternateur.

Chaîne de valeur de l'électricité

La production

Les coûts varient considérablement selon la source d'énergie, alors que les besoins sont croissants partout dans le monde. Les prix des combustibles fossiles sont volatils, ce qui peut entraîner des fluctuations importantes des coûts de l'électricité. La modernisation et l'entretien des réseaux de distribution et des centrales électriques nécessitent des investissements continus.

Les réserves de charbon, pétrole et gaz naturel sont limitées et leur extraction pose des problèmes économiques et géopolitiques.

L'exploitation des ressources (par exemple, barrages hydroélectriques) peut avoir des effets dévastateurs sur les habitats naturels et la biodiversité. La production d'électricité à partir de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) est une source majeure de CO2, contribuant au changement climatique. Aussi, les centrales thermiques et les mines de combustibles fossiles peuvent par exemple libérer des polluants nocifs dans l'air et contaminer les cours d'eau.

Notons que l'autoconsommation se développe dans les pays développés, essentiellement par l'installation de panneaux solaires.

Le stockage

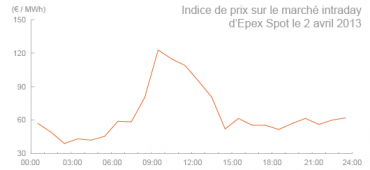

La question du stockage de l'électricité à grande échelle est un défi majeur dans le cadre de la transition énergétique, en particulier pour accompagner le développement des énergies renouvelables à production intermittente.

La fourniture d’électricité doit être continue afin de répondre aux consommations en temps réel sur un réseau. Or, la consommation d’électricité varie selon les moments de la journée. Il faut par conséquent être capable de maintenir en permanence un équilibre offre-demande sur les réseaux électriques.

Or, l’électricité est difficilement stockable en quantité suffisante et à des coûts abordables pour satisfaire nos besoins énergétiques. Les solutions directes requièrent des conducteurs « sans résistance » appelés supraconducteurs dans lesquels il est théoriquement possible de faire circuler sans perte l’électricité que l’on souhaite stocker. Ces matériaux actuellement disponibles à de très faibles températures de l'ordre de quelques degrés Kelvin sont réservés à des applications particulières et pour de faibles quantités.

Les solutions indirectes fournissent des solutions partielles, parfois onéreuses et souvent locales (batteries, STEP avec de l'eau relevée entre deux barrages, Power to Gas, air comprimé qu’on détend ensuite, etc.).

Toutefois, son coût baisse, ce qui est un élément essentiel pour l'autoconsommation et la réussite de la transition énergétique.

L’utilisation de la très haute tension permet de limiter les pertes en ligne.

Le transport

L’électricité se transporte facilement et rapidement. Le courant circulant sur les lignes à très haute tension à 400 000 volts est converti par des transformateurs électriques, jusqu'à 220 volts pour les consommateurs finaux.

Des lignes électriques livrent l’électricité depuis la centrale électrique jusqu’aux zones de consommation. Le transport de l’électricité à l’échelle nationale est principalement assuré en très haute tension à 400 000 volts via des lignes aériennes dites d’interconnexion.

À l’échelle régionale ou locale, le transport est assuré en haute tension (225 000 et 63 000 volts essentiellement) via des lignes qui peuvent être enterrées.

Des opposants se manifestent de plus en plus fréquemment pour demander leur disparition du champ visuel, ce qui est toujours coûteux et parfois techniquement presque impossible.

L’utilisation de la très haute tension permet de limiter les pertes en ligne dues à l’effet Joule (dégagement de chaleur) ou aux effets électromagnétiques (effets capacitifs entre la ligne et le sol). Les pertes énergétiques dans les lignes à haute tension sont proportionnelles aux distances parcourues par le courant électrique.

Garantir un accès équitable à l'électricité pour toutes les populations, y compris dans les régions rurales et éloignées, est essentiel pour le développement.

La distribution

Les réseaux de distribution livrent directement l’électricité chez les consommateurs finaux. Ces lignes électriques sont à une tension de 20 000 volts, augmentant la déperdition énergétique unitaire mais sur de courtes distances. Des postes de transformation sont placés à l’interconnexion des réseaux de transport et de distribution.

Certains moyens de production d’électricité décentralisés (éoliennes, panneaux photovoltaïques chez un particulier) sont directement raccordés au réseau de distribution et ne passent pas par le réseau de transport. On parle de production locale pour cette raison.

Lors du transport et de la distribution d’électricité, le courant est le plus souvent triphasé. Il y a trois câbles conducteurs par circuit pour optimiser l’acheminement de l’électricité et minimiser les pertes en lignes.

L’amélioration des réseaux de transport et de distribution apparaît essentiel pour limiter les pertes énergétiques. Le développement progressif des réseaux intelligents (Smart Grids) permet une optimisation des flux électriques en jouant plus rapidement et efficacement sur la production comme sur la consommation. Ces améliorations permettraient aux marchés de l’électricité d’assurer un approvisionnement efficace et sûr et d’économiser au mieux les moyens de production nécessaires (centrales).

Le développement du stockage de l’électricité combiné à celui des réseaux intelligents est un enjeu majeur pour une optimisation des flux électriques et surtout pour un usage plus complet des productions locales. Cela est particulièrement important pour accompagner le rapide essor des énergies renouvelables à production intermittente.

Unités de mesure

Tension électrique

Mesurée en volts (V), la tension permet de déterminer la concentration de charges électriques dans un matériau. Elle peut être comparée à la pression de l’eau dans un tuyau lorsque le robinet est fermé.

Intensité du courant électrique

Traduite en ampères (A), l'intensité permet de mesurer le débit des électrons dans le conducteur, à l’image du débit d’eau qui sort du robinet.

Puissance électrique

Mesurée en watts ou plus couramment en kilowatts (kW, soit 1 000 W) ou en mégawatts (MW, soit 1 000 kW ou 1 000 000 W), la puissance (ou capacité) permet de déterminer la quantité d’énergie transmise et se mesure par le produit de la tension et de l’intensité.

On considère qu'un kilowatt équivaut à un kilovoltampère (kVA).

La puissance électrique peut être associée à la puissance du jet d’eau lorsqu’il sort du robinet.

Énergie électrique

Elle permet d’évaluer la quantité d'électricité produite ou consommée pendant une période donnée.

Elle se mesure principalement en kilowattheures (kWh), en mégawattheures (MWh ou 1 000 kWh), en gigawattheures (GWh ou 1 000 000 kWh) et en térawattheures (TWh ou 1 000 000 000 kWh). Il s’agit du nombre de kW multiplié par le nombre d’heures d’utilisation.

Dix ampoules de 100 watts allumées pendant une heure correspondent à la consommation de 1 kWh. Un térawattheure (TWh) reviendrait, dans cet exemple, à allumer pendant une heure dix milliards d’ampoules.

Données de production et consommation

Par source : fossiles, nucléaire et renouvelables

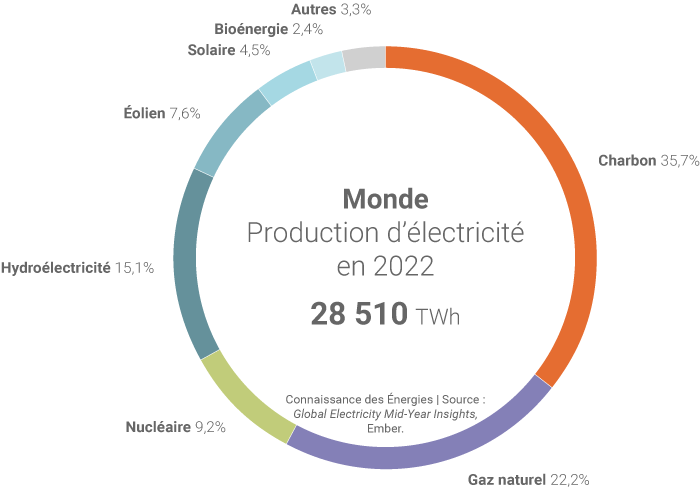

Les énergies fossiles ont encore compté pour 60,6% de la production d'électricité dans le monde en 2023 selon le think tank Ember. Le charbon reste de très loin la principale source d'électricité dans le monde (35,4% de la production en 2023), malgré les fortes émissions de gaz à effet de serre associées à sa combustion.

Suivaient notamment :

- le gaz naturel (22,5% du mix électrique mondial en 2023, 6 634 TWh) ;

- l'hydroélectricité (14,3%, 4 210 TWh)

- le nucléaire (9,1%, 2 686 TWh) ;

- l'éolien (7,8%, 2 304 TWh) ;

- le solaire (5,5%, 1 631 TWh),

- la bioénergie (2,4%).

Mix électrique mondial en 2023

La production mondiale d’électricité s'est élevée à 29 471 TWh en 2023 selon Ember.

Source : Global Electricity Review 2024, EMBER - Graphique : Selectra

Mix électrique mondial en 2022

| Année | Production (en TWh) |

|---|---|

| 1985 | 9 886,06 |

| 1986 | 10 180,79 |

| 1987 | 10 670,62 |

| 1988 | 11 140,63 |

| 1989 | 11 657,95 |

| 1990 | 11 960,96 |

| 1991 | 12 222,06 |

| 1992 | 12 335,95 |

| 1993 | 12 599,48 |

| 1994 | 12 923,58 |

| 1995 | 13 381,88 |

| 1996 | 13 797,19 |

| 1997 | 14 128,65 |

| 1998 | 14 511,02 |

| 1999 | 14 925,88 |

| 2000 | 15 276,96 |

| 2001 | 15 499,40 |

| 2002 | 16 049,01 |

| 2003 | 16 626,60 |

| 2004 | 17 412,81 |

| 2005 | 18 132,80 |

| 2006 | 18 838,11 |

| 2007 | 19 712,15 |

| 2008 | 20 099,89 |

| 2009 | 19 941,40 |

| 2010 | 21 263,27 |

| 2011 | 21 957,08 |

| 2012 | 22 515,84 |

| 2013 | 23 155,39 |

| 2014 | 23 749,42 |

| 2015 | 24 005,79 |

| 2016 | 24 662,78 |

| 2017 | 25 403,15 |

| 2018 | 26 399,83 |

| 2019 | 26 771,23 |

| 2020 | 26 654,82 |

| 2021 | 28 169,88 |

| 2022 | 28 843,50 |

| 2023 | 29 479,05 |

La croissance de la production électrique est soutenue et significative. En 1985, la production mondiale était de 9 886,06 TWh, et elle a presque triplé pour atteindre 29 479,05 TWh en 2023(1).

Cette augmentation témoigne du mouvement d'électrification dans le contexte des transitions énergétiques et est alimentée par la croissance économique mondiale, l'urbanisation rapide et l'industrialisation, notamment dans les pays en développement. Les années 2000 et 2010 ont été marquées par des hausses particulièrement importantes (+ 57% en 2000 et 2015).

Une autre tendance marquante est l'impact des crises économiques et des évolutions technologiques sur la production d'électricité. Par exemple, la légère baisse en 2009 (la production avait chuté de 20 099,89 TWh en 2008 à 19 941,40 TWh en 2009) était liée à la crise financière mondiale.

En revanche, les augmentations rapides observées après 2010, avec des pics constants jusqu'à 28 169,88 TWh en 2021 et au-delà, reflètent les efforts mondiaux pour répondre à la demande croissante tout en intégrant de plus en plus de sources d'énergie renouvelables et de nouvelles technologies. L'année 2020, marquée par la pandémie de COVID-19, montre une légère baisse par rapport à 2019, mais la reprise rapide en 2021 et 2022 indique une résilience remarquable du secteur énergétique mondial.

Selon les pays

| Continent | Production (en TWh) |

|---|---|

| Afrique | 881,02 |

| Asie | 16 216,66 |

| Europe | 4 731,48 |

| Amérique du Nord | 5 432,09 |

| Amérique du Sud | 1 245,33 |

| Océanie | 329,53 |

Les États-Unis, le Japon et l’Allemagne utilisent encore en grande partie des énergies fossiles pour produire leur électricité, tandis que la Norvège, le Brésil et le Canada génèrent l'essentiel de leur électricité grâce à l'hydroélectricité.

En France

La France produit quant à elle une grande majorité de son électricité grâce à l'énergie nucléaire (64,8% de la production en France métropolitaine en 2023). Suivent :

- l'hydraulique (11,9% en 2023) ;

- l'éolien terrestre et en mer (10,2%) ;

- le gaz naturel (6,1%) ;

- le solaire (4,3%) ;

- les sources thermiques renouvelables et les déchets (2,1%) ;

- le fioul (0,3%) ;

- le charbon (<0,2%).

Source : Chiffres clés de la production d’électricité française en 2024 RTE - Graphique : Selectra

Données de consommation

En 2022, les pays ayant consommé le plus d’électricité dans le monde étaient la Chine (8 831 TWh), les États-Unis (4 338 TWh) et l'Inde (1 856 TWh)(2).

En France métropolitaine, la consommation d’électricité corrigée des aléas climatiques et des effets calendaires a atteint 445,4 TWh en 2023, selon les données de RTE (- 3,2% par rapport à 2022 et - 6,9% par rapport aux valeurs moyennes entre 2014-2019)..

La consommation moyenne d'électricité par habitant en France s'élève à près de 2,5 MWh/an tandis qu'elle est inférieure à 0,5 MWh/an dans certains pays d’Afrique comme le Cameroun ou le Kenya, voire même inférieure à 0,1 MWh/an comme au Bénin(3).

Histoire : de la création à un essentiel pour l'Humanité

La maîtrise de l’électricité s’est développée au XIXe siècle (notamment avec l’ampoule à incandescence de Thomas Edison) et a entraîné la seconde révolution industrielle. L’électricité est d’abord utilisée à des fins industrielles (moteurs et chauffage des pièces) et d’aménagement du territoire (transport et éclairage public). Peu à peu, l’électricité entre dans les foyers et, multipliant ses usages domestiques, révolutionne les habitudes et le rythme de vie.

Couplée à l’électronique, l’électricité est un vecteur énergétique central dans nos modes de vie, remarquable par la souplesse et l’efficacité des processus qu’il permet de mettre en œuvre d’autant que ses usages se font sans émission directe de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre (CO2 notamment, il est toutefois nécessaire de prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre liées à sa production).

Devenue un indicateur de développement humain, l’électricité est indispensable pour satisfaire nos besoins énergétiques. On assiste à une électrification du monde de plus en plus répandue et intense dans le cadre de la transition énergétique.

Pourtant, la population sans accès à l'électricité dans le monde a augmenté dans le contexte de la crise énergétique en 2022, atteignant en fin d'année près de 760 millions de personnes selon l'AIE. Cet accès est une préoccupation majeure dans de nombreux pays en voie de développement où d’importants programmes d’électrification ont été mis en place, notamment en Afrique subsaharienne où vivent 4 personnes sur 5 sans accès à l'électricité dans le monde.