Vue d'une centrale solaire photovoltaïque (©photo)

Définition

Le terme « photovoltaïque » peut désigner le phénomène physique (l'effet photovoltaïque découvert par Alexandre Edmond Becquerel en 1839) ou la technologie associée.

L'énergie solaire photovoltaïque est l'électricité produite par transformation d'une partie du rayonnement solaire au moyen d’une cellule photovoltaïque. Schématiquement, un photon de lumière incidente permet sous certaines circonstances de mettre en mouvement un électron, produisant ainsi un courant électrique.

Les cellules photovoltaïques sont fabriquées avec des matériaux semi-conducteurs principalement produits à partir de silicium (« silicon » en anglais). Lorsqu'ils sont soumis à l'action de la lumière, des électrons sont éjectés de ces matériaux et ils circulent dans un circuit fermé, produisant alors de l’électricité.

L'énergie solaire est, à l'échelle humaine, inépuisable et disponible en très grande quantité. Ce processus ne nécessite aucun cycle thermodynamique intermédiaire, c'est-à-dire que le rayonnement est directement converti en électricité sans utilisation intermédiaire de la chaleur (contrairement au solaire thermodynamique).

L’industrie du photovoltaïque se tourne aujourd’hui vers le développement de techniques qui utiliseront à terme beaucoup moins de matière ou des matériaux moins onéreux. Le solaire à concentration, le dépôt sur ruban, les panneaux à couches fines et les matériaux organiques constituent notamment des axes de recherche et d’innovation future.

Enfin, la recherche sur le stockage d’électricité est un enjeu central pour accompagner la croissance très rapide du solaire photovoltaïque. Ce thème transversal est particulièrement sensible pour cette filière puisque le caractère compétitif de cette technologie dépendra également de sa capacité à pouvoir adapter sa production pour répondre aux besoins ponctuels d'électricité.

Fonctionnement de la technologie

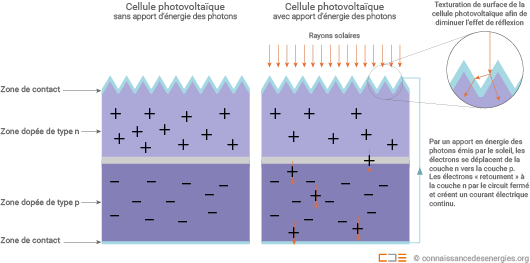

Principe de fonctionnement d'une cellule photovoltaïque

Les cellules photovoltaïques exploitent l'effet photoélectrique pour produire du courant continu par absorption du rayonnement solaire. Cet effet permet aux cellules de convertir directement l’énergie lumineuse des photons en électricité par le biais d’un matériau semi-conducteur transportant les charges électriques.

Une cellule photovoltaïque est composée de deux types de matériaux semi-conducteurs, l’une présentant un excès d’électrons et l’autre un déficit d'électrons. Ces deux parties sont respectivement dites « dopées » de type n et de type p. Le dopage des cristaux de silicium consiste à leur ajouter d’autres atomes pour améliorer la conductivité du matériau.

- Un atome de silicium compte 4 électrons périphériques. L’une des couches de la cellule est dopée avec des atomes de phosphore qui, eux, comptent 5 électrons (soit 1 de plus que le silicium). On parle de dopage de type n comme négatif, car les électrons (de charge négative) sont excédentaires.

- L’autre couche est dopée avec des atomes de bore qui ont 3 électrons (1 de moins que le silicium). On parle de dopage de type p comme positif en raison du déficit d’électrons ainsi créé.

- Lorsque la première est mise en contact avec la seconde, les électrons en excès dans le matériau n diffusent dans le matériau p.

Schéma représentant la constitution d'une cellule photovoltaïque (Connaissance des Énergies, d'après CEA)

En traversant la cellule photovoltaïque, les photons arrachent des électrons aux atomes de silicium des deux couches n et p. Les électrons libérés se déplacent alors dans toutes les directions. Après avoir quitté la couche p, les électrons empruntent ensuite un circuit pour retourner à la couche n.

Ce déplacement d’électrons n’est autre que de l’électricité.

État des lieux des technologies traditionnelles

Le solaire photovoltaïque non concentré

Les technologies à base de silicium constituent plus de 95% du marché photovoltaïque mondial(1).

- Les cellules monocristallines, filière historique du photovoltaïque. Les cellules monocristallines sont les photopiles de la première génération. Elles sont élaborées à partir d’un bloc de silicium cristallisé en une seule pièce. C’est la cellule des calculatrices et des montres dites « solaires ».

- Les cellules polycristallines, élaborées à partir d’un bloc de silicium composé de cristaux multiples. Elles ont un rendement plus faible que les cellules monocristallines mais leur coût de production est moindre.

- Des avancées technologiques permettent aujourd'hui de produire des cellules policrystallines à couches minces afin d’économiser le silicium. Ces cellules ont une épaisseur de l’ordre de quelques micromètres d’épaisseur.

Au cours des dix dernières années, le rendement moyen d'un panneau photovoltaïque à base de silicium est passé d'environ 14% au début des années 2010 à près de 20% selon l'AIE(2).

Technologies prometteuses

Le solaire photovoltaïque concentré

Les miroirs concentrent les rayons du soleil sur une petite cellule solaire photovoltaïque à haut rendement. Grâce à cette technologie de concentration, les matériaux semi-conducteurs peuvent être remplacés par des systèmes optiques moins coûteux. À puissance égale, ceci permet d'utiliser 1 000 fois moins de matériel photovoltaïque que dans les panneaux photovoltaïques à insolation directe.

Le rendement théorique maximum de la conversion photon-electron est de l'ordre de 85% (le rendement de Carnot est 95 %). Le rendement expérimental maximal obtenu avec cette technologie avoisine 46%.

Les constituants organiques (polymères)

L’utilisation de matériaux polymères vise à remplacer les matériaux minéraux par des semi-conducteurs organiques, autrement dit des plastiques, pour la fabrication de cellules photovoltaïques. Ceux-ci sont bon marché, ont des bonnes propriétés d’absorption et sont faciles à déposer. Leur coût de revient très faible se double de caractéristiques particulièrement attrayantes : plus légères et moins fragiles, leur nature flexible permet d'obtenir des matériaux souples en polymères organiques ou en silicone et même des encres photovoltaïques.

D’une durée de vie courte, leur rendement en conditions réelles doit encore être amélioré : en laboratoire, ce rendement avoisine 19% selon le CEA(3).

Les cellules hybrides : thermique et photovoltaïque

Le rendement des cellules solaires photovoltaïques diminue lorsque les panneaux montent en température. Certains centres de recherche ont eu l'idée de récupérer la chaleur captée et libérée par le photovoltaïque pour simultanément optimiser le rendement électrique et obtenir une source de chauffage. Ils développent ainsi des capteurs solaires hybrides mariant le photovoltaïque et le thermique.

Avantages et inconvénients comme source d'énergie électrique

Avantages

- L’énergie solaire est, à l’échelle humaine, inépuisable et disponible gratuitement en très grandes quantités.

- Lors de la phase d’exploitation, la production d’électricité au moyen de panneaux photovoltaïques n’est pas polluante.

- Le silicium, matériau utilisé dans les panneaux solaires actuels les plus répandus, est très abondant et n’est pas toxique.

- Les panneaux solaires ont une durée de vie de 20 à plus de 30 ans et sont presque intégralement recyclables.

- La modularité des panneaux est très importante, c'est-à-dire qu’il est possible de concevoir des installations de tailles diverses dans des environnements très variés. Ceux-ci sont par conséquent adaptés à la production décentralisée d'électricité en sites isolés.

- Les panneaux photovoltaïques peuvent être utilisés à des fins domestiques à petite échelle (par exemple sur des toitures) ou à des fins de production énergétique industrielle à grande échelle (par exemple, la ferme solaire de Toul-Rosières en Lorraine).

- Son coût est en forte baisse d'année en année, ce qui explique l'essor très important des capacités de production installées.

Limites

- Les panneaux photovoltaïques les plus répandus, faits de silicium cristallin, sont lourds, fragiles et difficiles à installer.

- Une centrale requiert de vastes espaces bien que la densité tende à être amélioré (exemple de la centrale photovoltaïque de Bresse-sur-Issole en Provence : 1,2 hectare par mégawatt installé).

- L’impact environnemental et énergétique de la fabrication des panneaux de silicium n'est pas nul. En analyse de cycle de vie, le bilan carbone du solaire photovoltaïque selon le NREL (laboratoire américain sur les énergies renouvelables) avoisine 44 g CO2 éq/kWh(4). Le « temps de retour carbone » d'un panneau photovoltaïque (empreinte carbone de l’équipement sur l’ensemble de son cycle de vie et les émissions évitées par celui-ci sur une année) est toutefois considéré comme inférieur à 3 ans.

- La production dépend de facteurs externes : climat, températures, ombre.

- L’énergie électrique n’est pas « directement » stockable, c'est-à-dire sous sa forme primaire. Il est en revanche possible de la stocker « indirectement » dans des batteries sous forme chimique ou dans des accumulateurs cinétiques sous forme mécanique. Les technologies existantes sont encore coûteuses.

Production en France et dans le monde

Les pays disposant des entreprises les plus développées sont également les pays ayant installé le plus de capacités photovoltaïques. Ceci s’explique notamment par le fait que les compagnies locales remportent souvent des subventions ou des marchés nationaux qui leur permettent de se développer plus rapidement et d’expérimenter leurs technologies.

À noter que l’efficacité des panneaux diminue lorsque la température augmente. Il existe donc peu d’installations en milieu désertique. On leur préfère en général des installations solaires thermodynamiques dont le rendement croît pour sa part avec la température.

Évolution du parc photovoltaïque en France

La croissance des capacités de production solaire en France est très significative au cours des deux dernières décennies. À fin 2022, la puissance du parc solaire photovoltaïque installée en France avoisinait 17,4 GW, contre environ 0,01 GW en 2005.

| Année | Capacité (en GW) |

|---|---|

| 2000 | 0,01 |

| 2001 | 0,01 |

| 2002 | 0,01 |

| 2003 | 0,01 |

| 2004 | 0,01 |

| 2005 | 0,01 |

| 2006 | 0,02 |

| 2007 | 0,03 |

| 2008 | 0,08 |

| 2009 | 0,28 |

| 2010 | 1,04 |

| 2011 | 3,00 |

| 2012 | 4,36 |

| 2013 | 5,28 |

| 2014 | 6,03 |

| 2015 | 7,14 |

| 2016 | 7,70 |

| 2017 | 8,61 |

| 2018 | 9,67 |

| 2019 | 10,82 |

| 2020 | 12,06 |

| 2021 | 14,82 |

| 2022 | 17,42 |

Production photovoltaïque en France

En 2024, la production solaire photovoltaïque s'est élevée à 23,3 TWh en France métropolitaine (soit 4,3% du mix électrique national), selon les dernières données de RTE.

Source : Chiffres clés de la production d’électricité française en 2024 RTE - Graphique : Selectra

| Année | Production (en TWh) |

|---|---|

| 1999 | 0,00 |

| 2000 | 0,01 |

| 2001 | 0,01 |

| 2002 | 0,01 |

| 2003 | 0,01 |

| 2004 | 0,01 |

| 2005 | 0,01 |

| 2006 | 0,01 |

| 2007 | 0,02 |

| 2008 | 0,04 |

| 2009 | 0,17 |

| 2010 | 0,62 |

| 2011 | 2,33 |

| 2012 | 4,43 |

| 2013 | 5,19 |

| 2014 | 6,39 |

| 2015 | 7,75 |

| 2016 | 8,66 |

| 2017 | 9,59 |

| 2018 | 10,81 |

| 2019 | 12,18 |

| 2020 | 13,20 |

| 2021 | 15,37 |

| 2022 | 19,64 |

| 2023 | 23,26 |

Source : RTE - Graphique : Selectra

Production d'électricité solaire en France (en GWh) - source RTE

| Année | Part du solaire (%) |

|---|---|

| 1999 | 0 % |

| 2000 | 0,001 % |

| 2001 | 0,001 % |

| 2002 | 0,001 % |

| 2003 | 0,001 % |

| 2004 | 0,001 % |

| 2005 | 0,001 % |

| 2006 | 0,001 % |

| 2007 | 0,003 % |

| 2008 | 0,01 % |

| 2009 | 0,03 % |

| 2010 | 0,11 % |

| 2011 | 0,41 % |

| 2012 | 0,78 % |

| 2013 | 0,90 % |

| 2014 | 1,13 % |

| 2015 | 1,35 % |

| 2016 | 1,55 % |

| 2017 | 1,72 % |

| 2018 | 1,88 % |

| 2019 | 2,15 % |

| 2020 | 2,50 % |

| 2021 | 2,79 % |

| 2022 | 4,18 % |

| 2023 | 4,52 % |

La période post-2010 a vu une croissance particulièrement rapide, illustrant l'impact des investissements et des initiatives pour promouvoir l'énergie solaire comme une composante clé du mix énergétique français.

Production photovoltaïque dans l'Union européenne

En 2024, la production solaire a dépassé celle des centrales à charbon dans l'Union européenne, en atteignant 304 TWh, soit une hausse de 21,7% par rapport à 2023.

Source : Ember - European Electricity Review 2025 - Graphique : Selectra

Dans le monde

La capacité de production solaire mondiale est passée de 1,23 GW en 2000 à 1 053,12 GW en 2022. L'Asie est la principale zone de développement pour la filière, avec 620,26 GW de capacités solaires installées, suivie de l'Europe (229,62 GW) et de l'Amérique du Nord (130,43 GW).

La production photovoltaïque mondiale a atteint 1 629,90 TWh en 2023. Environ 56% de cette production provient d'Asie.

Cette croissance est due à une plus grande compétitivité des centrales (avec des coûts de production très faibles dans certaines régions du monde), des politiques favorables, des avancées technologiques et une plus grande prise en compte des impacts environnementaux des énergies fossiles.

| Année | Capacité (en GW) |

|---|---|

| 2000 | 1,2 |

| 2001 | 1,5 |

| 2002 | 1,8 |

| 2003 | 2,4 |

| 2004 | 3,4 |

| 2005 | 4,95 |

| 2006 | 6,5 |

| 2007 | 9,0 |

| 2008 | 15,3 |

| 2009 | 23,6 |

| 2010 | 41,6 |

| 2011 | 73,9 |

| 2012 | 104,2 |

| 2013 | 140,5 |

| 2014 | 180,7 |

| 2015 | 228,9 |

| 2016 | 301,1 |

| 2017 | 395,95 |

| 2018 | 489,3 |

| 2019 | 592,2 |

| 2020 | 720,4 |

| 2021 | 861,5 |

| 2022 | 1 053,1 |

La production mondiale de panneaux photovoltaïques est désormais essentiellement concentrée en Chine (pays qui compte les principaux fabricants : Jinko Solar, JA Solar, Trina Solar, etc.).

| Année | Production (en TWh) |

|---|---|

| 2000 | 1,03 |

| 2001 | 1,37 |

| 2002 | 1,71 |

| 2003 | 2,10 |

| 2004 | 2,78 |

| 2005 | 3,95 |

| 2006 | 5,42 |

| 2007 | 7,29 |

| 2008 | 11,85 |

| 2009 | 19,82 |

| 2010 | 32,20 |

| 2011 | 63,58 |

| 2012 | 96,990 |

| 2013 | 131,96 |

| 2014 | 197,74 |

| 2015 | 256,00 |

| 2016 | 328,11 |

| 2017 | 445,37 |

| 2018 | 575,12 |

| 2019 | 705,52 |

| 2020 | 853,37 |

| 2021 | 1 055,68 |

| 2022 | 1 323,32 |

| 2023 | 1 629,90 |

La part du solaire dans le mix électrique mondial a également augmenté de manière significative, atteignant 5,53 % en 2023, avec des disparités régionales notables. En Océanie, le solaire représente 11,9 % de la production d'électricité, tandis qu'en Afrique, malgré un fort potentiel, il est limité à 2,39 %.

| Année | Part du solaire |

|---|---|

| 2000 | 0,01 % |

| 2001 | 0,01 % |

| 2002 | 0,01 % |

| 2003 | 0,01 % |

| 2004 | 0,015 % |

| 2005 | 0,02 % |

| 2006 | 0,03 % |

| 2007 | 0,04 % |

| 2008 | 0,06 % |

| 2009 | 0,1 % |

| 2010 | 0,15 % |

| 2011 | 0,29 % |

| 2012 | 0,43 % |

| 2013 | 0,57 % |

| 2014 | 0,83 % |

| 2015 | 1,07 % |

| 2016 | 1,33 % |

| 2017 | 1,75 % |

| 2018 | 2,18 % |

| 2019 | 2,635 % |

| 2020 | 3,20 % |

| 2021 | 3,75 % |

| 2022 | 4,59 % |

| 2023 | 5,53 % |

Les grandes entreprises du secteur réalisent des économies d'échelle, ce qui, combiné à la baisse des coûts et à la volonté des pays occidentaux de décarboniser leurs économies, stimule la production solaire.

Le solaire en centrale photovoltaïque

Les centrales photovoltaïques sont de grandes installations qui convertissent l'énergie solaire en électricité, alimentant des réseaux électriques pour une distribution à grande échelle. Ces centrales utilisent des milliers de panneaux solaires disposés en rangées sur de vastes terrains pour capter la lumière du soleil.

Les panneaux photovoltaïques sont composés de cellules solaires en silicium qui convertissent la lumière du soleil en courant continu (DC). Ce courant est ensuite converti en courant alternatif (AC) par des onduleurs pour être compatible avec le réseau électrique. Ces installations peuvent varier de quelques mégawatts (MW) à plusieurs centaines de mégawatts de puissance.

Le principal avantage des centrales photovoltaïques est leur capacité à produire de grandes quantités d'électricité propre, contribuant ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elles jouent un rôle crucial dans la transition énergétique en augmentant la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique global. La production solaire a augmenté de 24 % en 2023, ce qui en fait la source d'électricité qui connaît la plus forte croissance depuis 18 années consécutives.

Les coûts de production de l'électricité photovoltaïque ont considérablement diminué ces dernières années grâce aux avancées technologiques et aux économies d'échelle, ce qui rend ces installations de plus en plus compétitives par rapport aux sources d'énergie traditionnelles comme le charbon et le gaz naturel.

| Année | Prix des panneaux (en dollar par Watt) |

|---|---|

| 1975 | 125,83$ |

| 1976 | 94,68$ |

| 1977 | 69,07$ |

| 1978 | 48,87$ |

| 1979 | 41,06$ |

| 1980 | 34,80$ |

| 1981 | 27,82$ |

| 1982 | 25,00$ |

| 1983 | 20,18$ |

| 1984 | 18,75$ |

| 1985 | 16,37$ |

| 1986 | 13,54$ |

| 1987 | 11,51$ |

| 1988 | 10,75$ |

| 1989 | 11,11$ |

| 1990 | 11,49$ |

| 1991 | 10,65$ |

| 1992 | 9,92$ |

| 1993 | 9,28$ |

| 1994 | 8,78$ |

| 1995 | 8,11$ |

| 1996 | 7,59$ |

| 1997 | 7,56$ |

| 1998 | 6,81$ |

| 1999 | 6,29$ |

| 2000 | 6,17$ |

| 2001 | 5,97$ |

| 2002 | 5,46$ |

| 2003 | 5,19$ |

| 2004 | 4,35$ |

| 2005 | 4,39$ |

| 2006 | 4,79$ |

| 2007 | 4,83$ |

| 2008 | 4,40$ |

| 2009 | 2,94$ |

| 2010 | 2,32$ |

| 2011 | 1,90$ |

| 2012 | 1,02$ |

| 2013 | 0,79$ |

| 2014 | 0,73$ |

| 2015 | 0,68$ |

| 2016 | 0,63$ |

| 2017 | 0,52$ |

| 2018 | 0,47$ |

| 2019 | 0,43$ |

| 2020 | 0,34$ |

| 2021 | 0,26$ |

| 2022 | 0,26$ |

L'évolution du prix du solaire photovoltaïque en dollars par watt de 1975 à 2022 montre une réduction spectaculaire des coûts, passant de 125,83 $ par watt en 1975 à seulement 0,26 $ par watt en 2022. Cette baisse massive des coûts reflète les avancées technologiques, l'augmentation de l'efficacité des cellules solaires, les économies d'échelle et les améliorations dans les processus de fabrication. La réduction des coûts a été particulièrement rapide dans les années 2000. Cela rend le photovoltaïque de plus en plus compétitif par rapport aux sources d'énergie traditionnelles, contribuant à son adoption croissante à l'échelle mondiale.

Cependant, les centrales photovoltaïques présentent également des défis. Leur efficacité dépend de l'ensoleillement, d'où d'importantes variations en fonction de la localisation géographique et des conditions météorologiques. De plus, elles nécessitent de grandes surfaces de terrain, ce qui peut entraîner des conflits d'usage des sols.

Pour pallier une production intermittente, les centrales photovoltaïques sont souvent couplées à des systèmes de stockage d'énergie, tels que des batteries (dont le prix a baissé de 97% en trois décennies), ou intégrées dans des réseaux électriques intelligents qui peuvent équilibrer l'offre et la demande en temps réel. Ces solutions permettent de maximiser l'utilisation de l'énergie solaire et d'assurer une fourniture stable et fiable d'électricité.

Les panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation

L'autoconsommation photovoltaïque permet aux utilisateurs de consommer directement l'électricité produite par des panneaux solaires installés sur leur toiture ou sur le sol.

Ce système consiste en une installation de panneaux photovoltaïques reliés à un onduleur qui transforme le courant continu généré en courant alternatif utilisable par les appareils électriques de son logement. En moyenne, les propriétaires de panneaux solaires utilisent environ 30% de l'électricité qu'ils produisent, tandis que le surplus peut être réinjecté (et revendu) dans le réseau ou stocké dans des batteries pour une utilisation ultérieure.

Se renseigner sur les panneaux solaires destinés à l'autoconsommation en France.

Les principaux avantages de l'autoconsommation incluent la réduction des factures d'électricité et une contribution significative à la transition énergétique en réduisant son empreinte carbone. En installant des systèmes de stockage comme des batteries domestiques, les utilisateurs peuvent augmenter leur taux d'autoconsommation à environ 70%, diminuant ainsi les pertes d'énergie et maximisant l'utilisation de l'énergie solaire. Les batteries permettent de stocker l'électricité produite en excès pendant la journée pour une utilisation nocturne ou pendant les périodes de faible ensoleillement, ce qui est particulièrement bénéfique pour les ménages et les petites entreprises.

Pour optimiser l'autoconsommation, il est crucial de dimensionner correctement l'installation photovoltaïque en fonction des besoins énergétiques du foyer et des conditions d'ensoleillement locales. Il faut aussi consommer autant que possible en début d'après-midi, quand la production est au plus haut. Des systèmes de gestion de l'énergie permettent de surveiller en temps réel la production et la consommation d'énergie, offrant ainsi la possibilité d'ajuster les habitudes de consommation pour maximiser l'utilisation de l'énergie produite chez soi.

En France, à la fin mars 2024, 494 490 producteurs photovoltaïques en autoconsommation étaient raccordés au réseau, représentant une augmentation de 79 % par rapport à la fin mars 2023. La puissance totale de ces installations atteint 2 590 MW, équivalente à celle d'environ deux réacteurs nucléaires.

Source : Enedis - Graphique : Selectra

Les politiques de soutien et les incitations financières, notamment à travers les obligations d'achat, jouent un rôle clé dans l'adoption de l'autoconsommation photovoltaïque, en rendant les investissements initiaux plus attractifs pour les consommateurs.

Puissance Watt crête

La puissance « crête » d’une installation photovoltaïque (exprimée en Wc) est la puissance maximale (capteurs bien orientés, bien inclinés, sans ombrage) qu’elle peut produire sous un ensoleillement donné.

Cette unité a trois utilisations principales :

- la comparaison du rendement des matériaux photovoltaïques, dans les mêmes conditions ;

- la qualification de la taille d'une installation, indépendamment de ses conditions d'ensoleillement ;

- la comparaison des gisements solaires et de leur production électrique.

Dates clés du photovoltaïque

1839 : Antoine Becquerel publie un mémoire sur les effets électriques produits sous l'influence des rayons solaires relatif à une expérience menée par son fils Edmond avec une pile constituée par des électrodes de platine et de cuivre oxydé plongeant dans une solution électrolytique acide. Cette pile est capable de fournir un courant.

1877 : W. G. Adams et R. E. Day découvrent l'effet photovoltaïque du sélénium, et C. Fritts met au point le premier panneau photovoltaïque à base de cellules au sélénium.

1905 : Albert Einstein publie un article sur l'effet photoélectrique, ce pour quoi il obtient un prix Nobel en 1921.

1954 : D. M. Chapin, C. S. Fuller et G. L. Pearson, deux ingénieurs des Bell Telephone Laboratories (États-Unis), annoncent la mise au point d'une cellule dont le rendement de conversion énergétique atteint 6 %, marquant ainsi véritablement la naissance de l'électricité photovoltaïque.

1959 : les États-Unis mettent en orbite Vanguard, le premier satellite alimenté par des cellules photovoltaïques.

Années 1970 : les crises pétrolières renforcent l’intérêt et les crédits accordés à l’énergie photovoltaïque.

1978 : le premier mégawatt crête installé est atteint dès 1978.

De 2010 à 2016 : la puissance installée du parc photovoltaïque mondial a été multipliée par 6 entre fin 2010 (50 GW) et fin 2016 (305 GW).

2024 : dans l'Union européenne, la production d'électricité d'origine solaire (304 TWh, soit 11,1% du mix électrique de l'UE cette année-là) dépasse pour la première fois la production des centrales à charbon (269 TWh, 9,8%). Au niveau mondial, le charbon reste toutefois de très loin la principale source d'électricité.

Le saviez-vous ?

En une heure, le soleil produit plus d’énergie que l’humanité n’en consomme en un an.