Les réserves gazeuses du Soleil se comptant en milliards d’années de fusion ; l’énergie solaire est, à l’échelle de l’homme, illimitée. (©photo)

Définition

L'énergie solaire est issue des réactions de fusion nucléaire qui animent le Soleil et diffusée par son rayonnement. Des ondes radio aux rayons gamma en passant par la lumière visible, tous ces rayonnements sont constitués de photons, les composants fondamentaux de la lumière et les vecteurs de l’énergie solaire.

Par extension, l'expression « énergie solaire » est souvent employée pour désigner l'électricité ou l'énergie thermique obtenue à partir de la source énergétique primaire qu’est le rayonnement solaire.

Actuellement, il existe deux voies principales d’exploitation de l’énergie solaire :

- le solaire photovoltaïque qui transforme directement le rayonnement solaire en électricité ;

- le solaire thermique qui transforme directement le rayonnement en chaleur. Le solaire dit « thermodynamique » est une variante du solaire thermique. Cette technique se différencie en cela qu’elle utilise l’énergie thermique du soleil afin de la transformer dans un second temps en électricité.

Or sur Terre, l'énergie solaire est aussi à l'origine du cycle de l'eau, du vent et de la photosynthèse du règne végétal. Le règne animal, y compris l’humanité, dépendent des végétaux sur lesquels sont fondées toutes les chaînes alimentaires. Elle est donc à l'origine de toutes les formes de production énergétique aujourd’hui utilisées sur Terre, à l'exception de l'énergie nucléaire et de la géothermie. L’homme utilise l'énergie solaire pour la transformer en d'autres formes d'énergie :

- énergie thermique,

- énergie électrique,

- énergie cinétique,

- énergie marémotrice,

- énergie chimique (les aliments que notre corps utilise),

- biomasse.

De nombreux programmes de recherche sont en cours afin d’améliorer les rendements de l'ensemble des nouvelles technologies d’exploitation de l’énergie solaire.

Les caractéristiques du rayonnement solaire sur Terre

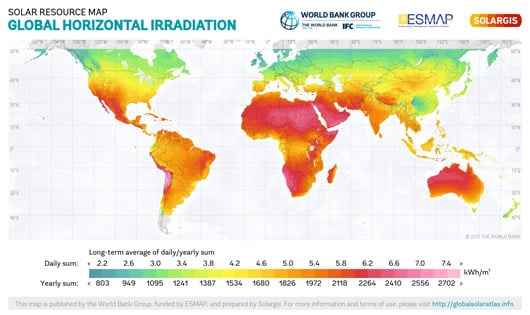

L'énergie solaire reçue en un point du globe dépend de :

- l'énergie solaire envoyée par le Soleil, qui fluctue avec son activité de fusion ;

- la nébulosité (nuages, brouillards, etc.), qui est par exemple importante à l'équateur et plus faible en milieu intertropical ;

- la latitude, la saison et l'heure, qui influent sur la hauteur du soleil dans le ciel et donc l'énergie reçue par unité de surface au sol.

Modélisation de l’inégale répartition de l’énergie solaire dans le monde : ici la « GHI » ou « Global Horizontal Irradiation »(1) (source : Global Solar Atlas, Banque mondiale).

Ainsi, les facteurs influençant la production réelle sont :

- l'ensoleillement : La quantité de lumière solaire reçue par le panneau dépend de la localisation géographique, du climat et de la saison.

- l'orientation et l'inclinaison : L'angle et la direction des panneaux par rapport au soleil affectent leur efficacité.

- la température : Les performances des panneaux photovoltaïques diminuent généralement avec des températures élevées.

- l'ombrage : Les ombrages causés par des bâtiments, des arbres ou d'autres obstacles peuvent réduire la production d'électricité.

- la propreté : La poussière, les feuilles et autres débris sur les panneaux peuvent également réduire leur efficacité.

L’exploitation de l’énergie solaire

Trois familles de procédés de transformation de l’énergie solaire se distinguent aujourd’hui.

L’énergie solaire photovoltaïque (PV)

Le terme « photovoltaïque » peut désigner le phénomène physique (découvert par Alexandre Edmond Becquerel en 1839), ou la technique associée. L’intérêt de cette technique est de convertir l’énergie du soleil directement en électricité.

L'énergie solaire photovoltaïque est l'électricité produite par transformation d'une partie du rayonnement solaire dans une cellule photovoltaïque. Les cellules photovoltaïques sont fabriquées à partir de matériaux semi-conducteurs, comme le silicium, produits à partir d’une matière première de très grande pureté.

Bien que comptant encore pour une très faible part de la production mondiale d'électricité (environ 2% en 2017 selon l'AIE(2)), le solaire photovoltaïque se voit promettre un grand avenir grâce aux progrès attendus, à la baisse des coûts, à sa simplicité et à sa polyvalence. Pouvant fonctionner avec ou sans raccordement à un réseau, elle peut répondre aux besoins en énergie électrique d'une maison (capteurs sur le toit) ou d'une industrie.

La première application est apparue dans le domaine spatial pour les satellites. D’autres secteurs ont ensuite utilisé la technologie photovoltaïque, notamment les télécommunications, le balisage maritime et aérien, l’éclairage domestique et le pompage de l’eau. Mais comme le soleil n’est pas visible en un point de la Terre 24 heures sur 24, cette application nécessite l’utilisation de batteries ou autres systèmes qui assurent le stockage de l’électricité en vue d’une consommation hors période d’ensoleillement.

L’énergie solaire thermique

L'énergie solaire thermique consiste à utiliser la chaleur du rayonnement solaire :

- en usage direct de la chaleur : chauffe-eau et chauffages solaires, cuisinières et sécheuses solaires ;

- en usage indirect, la chaleur servant pour un autre usage : rafraîchissement solaire, dessalement, etc.

De fait, elle est utilisée principalement pour le chauffage de l’eau ou des locaux. On utilise pour cela des capteurs thermiques. Il en existe plusieurs catégories mais le principe est toujours le même : le capteur thermique absorbe les photons solaires et les transforme en chaleur. Celle-ci est ensuite transmise à un liquide ou à un gaz (dit « caloporteur ») qui la transporte vers un réservoir de stockage de chaleur.

L’énergie solaire thermodynamique (CSP)

L’énergie thermique du soleil permet également de produire de l’électricité par voie thermodynamique. Le principe est identique à celui d’une centrale électrique classique : la production de vapeur ou de gaz à haute pression est turbinée pour être ensuite transformée en électricité. Ce processus nécessite des températures importantes (de 250°C à plus de 1 000°C) que l’on atteint en concentrant la lumière solaire avec des miroirs vers un fluide caloporteur.

Parmi les technologies de concentration majeures peuvent être citées :

- les centrales solaires cylindro-paraboliques avec concentration linéaire, équipées d’auges paraboliques ;

- les centrales solaires à miroirs de Fresnel avec concentration linéaire, équipées de lames de miroirs légèrement incurvées ;

- les centrales solaires à tour avec héliostats renvoyant le rayonnement sur le concentrateur ;

- les paraboles solaires Dish-Stirling avec une concentration ponctuelle, équipées d’un moteur Stirling (moteur à air chaud).

Elles permettent le stockage d'une partie de l'énergie sous forme de chaleur. Ce stockage permet de diminuer les conséquences de l'intermittence de la ressource solaire en permettant, par exemple, de continuer à produire de l'électricité après le coucher du soleil.

Un fort potentiel énergétique et économique

Répondre aux enjeux économiques et environnementaux

L’énergie solaire est souvent considérée comme l’énergie de l’avenir : elle est renouvelable et potentiellement inépuisable à l'échelle humaine.

L’enjeu est de taille dans le contexte de dérèglement climatique et de fortes variations des cours des ressources fossiles (charbon, gaz naturel, pétrole).

Ce fort potentiel couplé à la nécessité de réduire les gaz à effet de serre font de l’énergie solaire un axe de développement privilégié aujourd’hui.

Accroître la rentabilité et le rendement : un pari en passe d'être gagné

L’investissement initial dans une centrale solaire ou dans des panneaux solaires est toujours important, mais il est en baisse d'année en année.

Graphique: selectra.info - Source: IRENA Renewable Cost Database

De plus, une fois l’installation amortie, ses frais de fonctionnement sont faibles.

De nombreux pays ont mis en place des systèmes d'incitation financière (sous forme de détaxation, de subventions, ou de tarifs avantageux pour le rachat de l'énergie produite) afin d’encourager l’innovation et les premières installations.

L'utilisation de ces systèmes de production d'énergie solaire se justifie immédiatement dans les situations où il est très coûteux de transporter des combustibles (fossiles), de procéder à un raccordement au réseau électrique, comme pour des appareils isolés (balises marines, horodateurs) ou dans des zones isolées ou peu peuplées.

Avec la hausse des prix de l'électricité, l'intérêt pour l'autoconsommation photovoltaïque a bondi en France et dans le monde entier.

Source : Enedis - Graphique : Selectra

Se renseigner sur l'installation de panneaux solaires

La revente du surplus aux fournisseurs d'énergie permet aux particuliers ayant une installation excédant leur consommation un supplément de revenus. Si cette option devrait baisser avec l'installation progressive de batteries, elle provoque depuis 2024 une injection excédentaire d'électricité sur le réseau lors des jours ensoleillés, faisant des après-midis d'été de nouvelles heures creuses.

Acteurs industriels et production solaire

L'évolution des capacités de production solaire dans le monde a connu une croissance exponentielle au cours des deux dernières décennies. En 2000, la capacité installée était de 1,23 GW, atteignant 1 053,12 GW en 2022. Cette augmentation spectaculaire reflète l'adoption mondiale croissante des énergies renouvelables, encouragée par des politiques favorables, des avancées technologiques et une sensibilisation accrue aux impacts environnementaux des énergies fossiles. Les investissements massifs dans l'énergie solaire ont permis une expansion rapide des capacités installées, avec une croissance particulièrement notable après 2010.

| Année | Capacité (en GW) |

|---|---|

| 2000 | 1,23 |

| 2001 | 1,48 |

| 2002 | 1,83 |

| 2003 | 2,36 |

| 2004 | 3,44 |

| 2005 | 4,95 |

| 2006 | 6,50 |

| 2007 | 8,98 |

| 2008 | 15,26 |

| 2009 | 23,60 |

| 2010 | 41,59 |

| 2011 | 73,91 |

| 2012 | 104,21 |

| 2013 | 140,51 |

| 2014 | 180,71 |

| 2015 | 228,92 |

| 2016 | 301,08 |

| 2017 | 395,95 |

| 2018 | 489,31 |

| 2019 | 592,24 |

| 2020 | 720,43 |

| 2021 | 861,54 |

| 2022 | 1 053,12 |

La production mondiale de panneaux photovoltaïques est désormais essentiellement concentrée en Chine, pays qui compte les principaux fabricants : Jinko Solar, JA Solar, Trina Solar, etc.(3).

| Année | Production (en TWh) |

|---|---|

| 1980 | 0,000 |

| 1981 | 0,000 |

| 1982 | 0,000 |

| 1983 | 0,003 |

| 1984 | 0,006 |

| 1985 | 0,012 |

| 1986 | 0,015 |

| 1987 | 0,011 |

| 1988 | 0,010 |

| 1989 | 0,262 |

| 1990 | 0,388 |

| 1991 | 0,505 |

| 1992 | 0,467 |

| 1993 | 0,557 |

| 1994 | 0,597 |

| 1995 | 0,639 |

| 1996 | 0,699 |

| 1997 | 0,750 |

| 1998 | 0,812 |

| 1999 | 0,905 |

| 2000 | 1,030 |

| 2001 | 1,370 |

| 2002 | 1,710 |

| 2003 | 2,100 |

| 2004 | 2,780 |

| 2005 | 3,950 |

| 2006 | 5,420 |

| 2007 | 7,290 |

| 2008 | 11,850 |

| 2009 | 19,820 |

| 2010 | 32,200 |

| 2011 | 63,580 |

| 2012 | 96,990 |

| 2013 | 131,960 |

| 2014 | 197,740 |

| 2015 | 256,000 |

| 2016 | 328,110 |

| 2017 | 445,370 |

| 2018 | 575,120 |

| 2019 | 705,520 |

| 2020 | 853,370 |

| 2021 | 1 055,680 |

| 2022 | 1 323,320 |

| 2023 | 1 629,900 |

En 1980, la production solaire mondiale était négligeable, mais elle a atteint 1 629,90 TWh en 2023. Cette progression rapide est due à l'augmentation des capacités installées et aux améliorations technologiques qui ont rendu les panneaux solaires plus efficaces et fiables. De plus, la part du solaire dans le mix électrique mondial a également augmenté de manière significative, passant de 0,000 % en 1985 à 5,529 % en 2023. Cette croissance indique que l'énergie solaire joue un rôle de plus en plus important dans le mix énergétique mondial, contribuant à la diversification des sources d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les années 2000 et 2010 ont été particulièrement dynamiques, illustrant l'impact des politiques favorables et des investissements soutenus dans le secteur solaire.

| Année | Part du solaire (%) |

|---|---|

| 1985 | 0,000 % |

| 1986 | 0,000 % |

| 1987 | 0,000 % |

| 1988 | 0,000 % |

| 1989 | 0,002 % |

| 1990 | 0,003 % |

| 1991 | 0,004 % |

| 1992 | 0,003 % |

| 1993 | 0,004 % |

| 1994 | 0,004 % |

| 1995 | 0,004 % |

| 1996 | 0,005 % |

| 1997 | 0,005 % |

| 1998 | 0,005 % |

| 1999 | 0,006 % |

| 2000 | 0,006 % |

| 2001 | 0,008 % |

| 2002 | 0,010 % |

| 2003 | 0,012 % |

| 2004 | 0,015 % |

| 2005 | 0,021 % |

| 2006 | 0,028 % |

| 2007 | 0,036 % |

| 2008 | 0,058 % |

| 2009 | 0,099 % |

| 2010 | 0,151 % |

| 2011 | 0,289 % |

| 2012 | 0,430 % |

| 2013 | 0,569 % |

| 2014 | 0,832 % |

| 2015 | 1,066 % |

| 2016 | 1,330 % |

| 2017 | 1,753 % |

| 2018 | 2,178 % |

| 2019 | 2,635 % |

| 2020 | 3,201 % |

| 2021 | 3,747 % |

| 2022 | 4,587 % |

| 2023 | 5,529 % |

En 2022, les capacités de production photovoltaïque dans le monde ont atteint 1 053,12 TW, avec une répartition inégale entre les continents. L'Asie domine avec 620,26 TW de capacité installée, représentant près de 59 % de la capacité mondiale totale. L'Europe suit avec 229,62 TW et l'Amérique du Nord avec 130,43 TW. Les autres continents, bien que participant à cette transition énergétique, montrent des capacités installées inférieures, avec l'Afrique à 12,64 TW, l'Océanie à 27,40 TW et l'Amérique du Sud à 32,77 TW. Cette concentration des capacités en Asie et en Europe reflète des politiques énergétiques favorables et des investissements massifs dans ces régions.

La production photovoltaïque en 2022 montre également des disparités régionales. L'Asie produit 741,39 TWh, soit environ 56 % de la production mondiale totale de 1 323,32 TWh. L'Europe et l'Amérique du Nord contribuent respectivement avec 236,13 TWh et 235,00 TWh. L'Océanie, bien que disposant de capacités installées relativement modestes, produit 39,45 TWh grâce à un ensoleillement favorable. L'Afrique et l'Amérique du Sud produisent respectivement 21,08 TWh et 49,66 TWh. Ces chiffres montrent une forte corrélation entre les capacités installées et la production effective d'électricité photovoltaïque, avec l'Asie en tête grâce à ses investissements et ses conditions géographiques favorables. En termes de part du solaire dans la production d'électricité par continent, l'Océanie se distingue avec 11,9 %, suivie par l'Europe (4,99 %) et l'Asie (4,57 %). L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Afrique ont des parts respectives de 4,32 %, 3,98 % et 2,39 %. La part mondiale du solaire dans le mix électrique est de 4,58 %. Cette répartition montre que, bien que l'Océanie ait une capacité installée relativement faible, elle utilise efficacement l'énergie solaire, probablement en raison de conditions d'ensoleillement optimales et de politiques énergétiques favorables. En revanche, l'Afrique, malgré son fort potentiel solaire, reste en retrait en termes de part de l'énergie solaire dans son mix énergétique, soulignant des défis dans les infrastructures et les investissements.

Ces entreprises, du fait de leur taille, réalisent des économies d’échelle et peuvent répondre aux appels d’offres des États. Les coûts d'achat baissant et les pays Occidentaux souhaitant accélérer la décarbonisation de leurs économies et leur transition énergétique, la production solaire est en nette progression.

Source : RTE - Graphique : Selectra

En Europe, l'Allemagne et l'Espagne ont pris une certaine avance, mais la France s'équipe de plus en plus.

Données en TWh de la production brute d'électricité d'origine solaire - Source : EurObserv'ER, 2023 et 2024 - Graphique : Selectra

Subventionnées par l'État chinois pour inonder les marchés américains et européens, sa production s'est basée dernièrement sur le boom de la demande suite à la crise des prix de l'électricité de 2022 et 2023, provoquant une surproduction et une chute des prix. Une bonne nouvelle pour le climat et le pouvoir d'achat, mais un risque industriel pour les économies occidentales. Des entreprises de plus petite taille prennent en charge l’installation de panneaux photovoltaïques chez les particuliers intéressés.

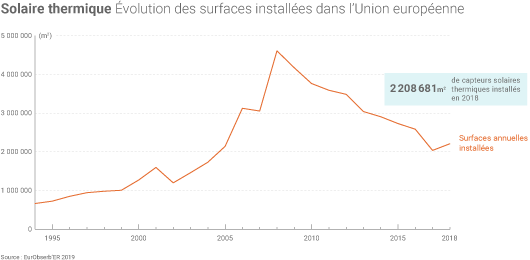

Pour le solaire purement thermique qui reste un marché essentiellement domestique faiblement technologique, les intervenants sont des sociétés de taille modeste pour la production des constituants et plus encore pour l’installation.

Du fait de sa portée strictement industrielle et de son état précoce, le secteur du solaire thermodynamique n’a permis qu’à quelques grandes entreprises de se développer. La filière s'est historiquement déployée en Espagne, mais l’essentiel du développement actuel de ces centrales se situe désormais « dans des pays où les conditions d’ensoleillement sont très propices, tels que la Chine, l’Inde, l’Australie, l’Afrique du sud, les Pays du golfe ou du Maghreb », rappelle EurObserv’ER dans son baromètre de juillet 2019 consacré à la filière.

Dans les trois cas, les aides financières proposées par les États jouent un rôle clé dans le développement des filières. Elles peuvent prendre la forme de subventions directes ou de tarifs de rachat préférentiels.

Unités de mesure

Joule

L'énergie est mesurée en joules (J) et la puissance est mesurée en watts (W). Un joule égale un watt pendant 1 seconde.

1 kJ = 103 J soit 1 000 J.

1 MJ = 106 J soit 1 000 kJ.

1 GJ = 109 J, soit 1 000 MJ.

L'énergie solaire totale absorbée chaque année par l'atmosphère terrestre, les océans et les terres avoisinerait 3 850 zettajoules (1 ZJ = 1021J)(4). En comparaison, la consommation mondiale d’énergie primaire a atteint 14 301 Mtep en 2018, soit environ 600 exajoules (1 EJ = 1018 J).

Puissance crête

La puissance « crête » ou « puissance nominale » d'un panneau photovoltaïque, souvent exprimée en watts-crête (Wc), kilowatts-crête (kWc) ou mégawatts-crête (MWc), représente la puissance maximale que le panneau peut produire dans des conditions standard de test (STC).

Ces conditions incluent une irradiation solaire de 1000 watts par mètre carré (W/m²), une température de cellule de 25°C, et une masse d'air de 1,5 (AM 1.5), qui correspond à une atmosphère moyenne traversée par le rayonnement solaire.

Elle est utilisée pour comparer les performances de différents panneaux solaires dans des conditions idéales, et ne reflète pas nécessairement la production d'électricité réelle sur site.

Un panneau solaire de 300 Wc signifie que sous les conditions standard de test, il est capable de produire une puissance maximale de 300 watts.

De la découverte à devenir une source majeure d'énergie

1839 : Antoine Becquerel (1788-1878) découvre le phénomène photovoltaïque et invente la pile photovoltaïque.

1912 : première mise en œuvre d’un capteur cylindro-parabolique inventé par Charles Vernon Boys (1855-1944), un physicien anglais.

1949 : Félix Trombe (1906-1985), un chimiste française, développe les systèmes passifs de chauffage solaire et notamment le « mur Trombe ». Il participe également au développement des fours solaires successifs du site d’Odeillo.

1959 : lancement de Vanguard I, le premier satellite fonctionnant à l’énergie photovoltaïque.

Années 70 : les deux chocs pétroliers relancent l’intérêt porté aux énergies solaires.

Années 80 : les développements sont freinés pour des raisons de rentabilité liées notamment aux technologies trop coûteuses.

Années 1990 : un nouvel essor s’amorce.

Années 2000 : les énergies solaires thermique et photovoltaïque se développent rapidement en France. Entre 2007 et 2009, leurs productions énergétiques respectives ont été multipliées par 2 et par 7.

2012 : la puissance photovoltaïque mondiale raccordée aux réseaux dépasse la barre des 100 GW.

À fin 2017 : les capacités photovoltaïques mondiales avoisineraient 400 GW électriques selon l'AIE. Les capacités solaires thermiques déployées dans le monde atteindraient quant à elles 472 GW thermiques(5).

Avec 19 269 490 m2 de capteurs solaires thermiques à fin 2018 (et 573 500 m2 installés en 2018), l'Allemagne est de loin le pays où la filière s'est le plus développée dans l'Union européenne. (©Connaissance des Énergies, d'après EurObserv'ER)

Dans le monde, des projets de centrales électriques voient le jour presque partout. Selon Patrick Jourde et Jean-Claude Muller, chercheurs au Commissariat de l'énergie atomique (CEA) et au CNRS, 5% de la surface des déserts permettraient de produire toute l'électricité dont a besoin la planète.

L'électricité d'origine solaire (solaire photovoltaïque et thermodynamique confondus) pourrait représenter jusqu'à 20% à 25% de la production mondiale d'électricité d'ici 2050, estimait l'AIE en mai 2010 lors de la Conférence plan solaire méditerranéen organisée par la présidence espagnole de l'UE.