Il serait toutefois erroné de déduire, à partir de l’observation d’une seule année, que le monde a dépassé la cible de 1,5 °C visée par l’accord de Paris. En cause, non pas l’incertitude des mesures, aujourd’hui d’excellente qualité, mais la variabilité à court terme du climat.

D’une année à l’autre, la température moyenne fluctue en fonction de multiples paramètres. C’est pourquoi le Groupement intergouvernemental des experts sur le climat (GIEC) préconise d’utiliser un indicateur basé sur des périodes décennales pour juger du niveau du réchauffement global.

Dans tous les cas, il est crucial de comprendre les raisons de ce pic de température : les actions à mener face au réchauffement planétaire en dépendent.

Comment mesure-t-on la hausse des températures ?

À son article 2, l’accord de Paris engage la communauté internationale à limiter le réchauffement relativement à l’ère préindustrielle « nettement en dessous de 2 °C » et à « poursuivre l’action » pour atteindre la cible de 1,5 °C. Pour autant, il n’indique pas quel indicateur utiliser pour se situer par rapport aux objectifs.

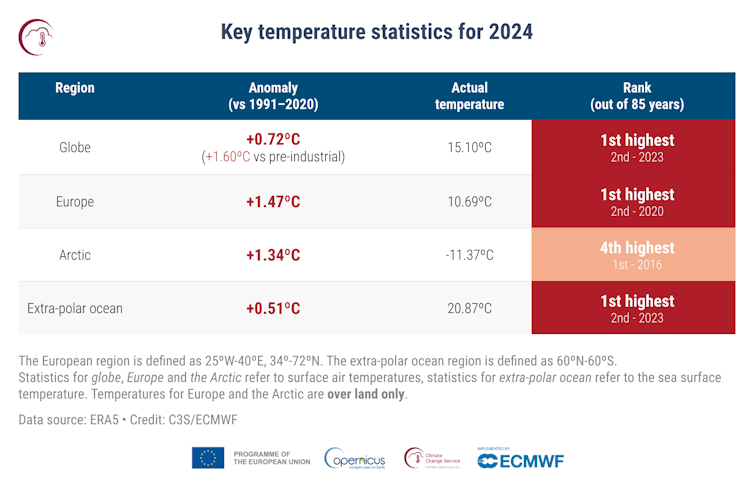

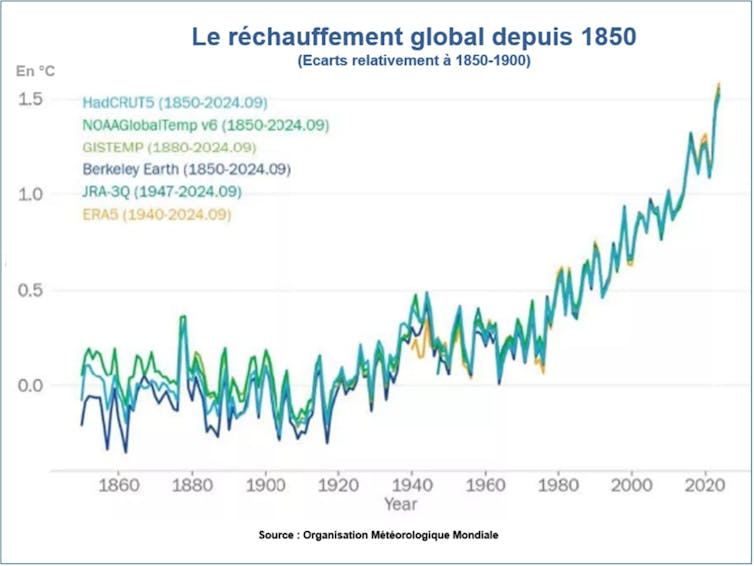

Pour évaluer le réchauffement global, l’Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence des Nations unies basée à Genève, utilise les informations issues de six organisations disposant de systèmes d’observations et de bases de données historiques sur les températures mondiales.

- Trois sont basées aux États-Unis : l’agence publique NOOA en charge de l’observation des océans et de l’atmosphère, le GISS qui dépend de la NASA et le Berkeley Earth, une association de scientifiques à but non lucratif.

- Au Japon, la base de donnée JRA-55 est gérée depuis le service de la Météorologie nationale, comme l’est la base de donnée HadCRUT5 du Hadley Center au Royaume-Uni.

- Enfin, le programme européen Copernicus gère la base de données ERA5.

Sur la période la plus récente, la dispersion des estimations de la température moyenne dans le monde est très faible, mais elle augmente à mesure que l’on remonte dans le temps. Sur les périodes passées, on disposait en effet de beaucoup moins d’observations, qui n’avaient ni la précision ni la fiabilité de celles fournies aujourd’hui par les satellites.

Cela pose la question de la référence historique à prendre en compte pour calculer le réchauffement relativement à l’ère préindustrielle. Face à ce problème, le GIEC préconise de considérer la période 1850-1900 comme « proxy » pour représenter la période préindustrielle.

Dans son 6e rapport d’évaluation(1), il estimait à 1,1 °C la montée des températures entre 1850-1900 et la décennie 2010. Ce chiffre a été actualisé à 1,2 °C pour la décennie 2014-2023 dans l’étude Indicators of Global Climate Change 2023(2).

L’OMM reprend ces travaux pour consolider les observations fournies par les six centres de recherche, ce qui lui permet de produire l’estimation de référence pour chaque année. L’estimation de 2024, qui intervient à la suite du record mondial de chaleur de 2023, fait apparaître un pic sur la courbe de la température mondiale sans guère d’équivalent dans le passé.

Sur quelle tendance sommes-nous ?

Pour juger si la cible de 1,5 °C a été franchie, le GIEC préconise d’utiliser des moyennes décennales plutôt que des moyennes annuelles. Une façon de suivre cette recommandation serait d’attendre de connaître les températures de la décennie 2024-2033 pour interpréter, a posteriori, le résultat de l’année 2024. C’est une méthode sans risque, mais pas très utile pour guider l’action climatique.

Une autre voie consiste à repérer les facteurs structurels qui conditionnent l’évolution tendancielle des températures, au-delà de leurs oscillations de court terme.

Dans son bulletin provisoire sur l’état du climat en 2024(3), l’OMM recommande, pour y parvenir, de coupler les travaux des scientifiques utilisant les modèles climatiques et l’identification des facteurs anthropiques du réchauffement avec l’approche statistique.

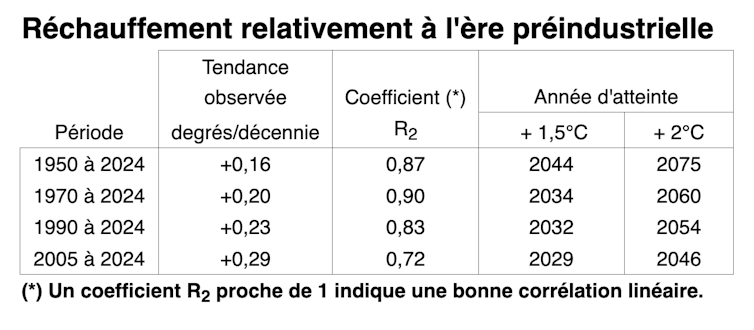

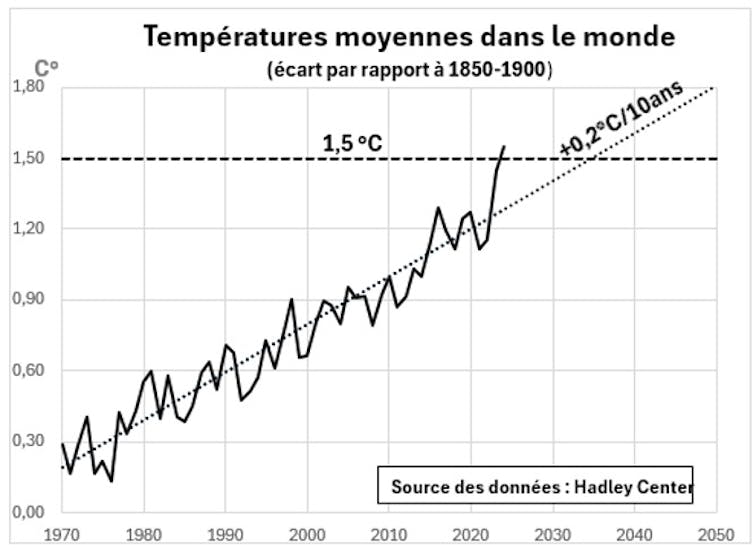

L’approche statistique consiste à identifier, à partir des données historiques de température, des tendances qui gomment les effets de la variabilité du climat à court terme. En utilisant un modèle linéaire, cette tendance prend la forme d’une droite, autour de laquelle vont osciller les observations annuelles.

Au cours du XXe siècle, la hausse de la température moyenne n’a pas été continue. Du fait de ces discontinuités, les tendances qu’on peut calculer sur le très long terme ne sont pas statistiquement significatives. En revanche, la méthode statistique s’avère plus robuste pour la période démarrant en 1950. Nous l’avons appliquée à quatre sous-périodes démarrant respectivement en 1950, 1970, 1990 et 2005.

L’ajustement statistiquement le plus significatif (voir les coefficients dans le tableau) concerne la période de 1970 à 2024. Sur cette période, le réchauffement s’accroît de 0,2 °C par décennie. Si la tendance se poursuit, la cible de 1,5 °C sera atteinte en 2034. Le pic de température de 2024 se situe donc nettement au-dessus du réchauffement tendanciel, qui n’est que de 1,3 °C en 2024.

Mais cette interprétation doit être confrontée à un autre résultat intriguant de la méthode statistique : la tendance du réchauffement semble s’accélérer à mesure que le temps s’écoule.

En appliquant la même méthode statistique à la période 1990 à 2024, la tendance du réchauffement passe de 0,2 °C à 0,23 °C par décennie et même à 0,29 °C sur les vingt dernières années. Si cette tendance de 0,29 °C se poursuivait, la limite de 1,5 °C serait alors atteinte dès 2029. Autrement dit : demain !

Au total, la méthode statistique écarte l’idée que l’on serait déjà entré dans un climat où le réchauffement excède 1,5 °C, malgré le pic de températures observé en 2024. Elle nous alerte en revanche sur la proximité de l’atteinte de cette limite.

Les observations historiques laissent enfin un doute sur la tendance récente du réchauffement, qui pourrait être en phase d’accélération. Est-ce vraiment le cas ?

Pour y voir plus clair, il convient de compléter la méthode statistique par les analyses des climatologues, à l’instar de ce que préconise l’OMM.

D’où vient le pic des températures ?

L’un des principaux facteurs de variabilité du climat à court terme est le mécanisme de « l’oscillation australe » qui voit se succéder des épisodes dits « El Niño » qui accentuent le réchauffement et des épisodes « La Niña » qui jouent en sens inverse.

Ce mécanisme a joué en 2023 et 2024. Un épisode El Niño est apparu au printemps 2023, pour s’atténuer progressivement à partir de la fin de l’hiver 2024. D’une intensité moindre que celui ayant contribué au record de température de 2016, cet épisode ne permet pas, à lui seul, d’expliquer le pic des températures des deux dernières années, d’après l’analyse de la majorité des climatologues. Il faut donc chercher d’autres explications.

Les émissions de CO2 sont en phase de nette décélération sur les quinze dernières années, sans rebond observé en 2024. Si elles restent le premier facteur de réchauffement d’origine anthropique, elles ne peuvent pas avoir contribué à l’emballement du thermomètre sur les années récentes.

En revanche, les rejets d’aérosols soufrés ont probablement joué un rôle significatif. Les rejets de ces polluants à courte durée de séjour dans l’atmosphère refroidissent le planète. Or le durcissement des réglementations – principalement sur le transport maritime international et les centrales thermiques en Chine – a fait reculer ces émissions. Ce recul contribue au réchauffement à court terme, dans des proportions qui font l’objet de discussion parmi les scientifiques.

Un autre facteur explicatif est à chercher du côté des rétroactions climatiques. Dans son analyse d’octobre 2024(4), l’OMM souligne que le stock atmosphérique de CO2 continue de progresser à un rythme inchangé alors que ses émissions ralentissent. Elle impute cette discordance à l’affaiblissement des puits de carbone provoqué par le réchauffement : sécheresses, augmentation des maladies et de la mortalité des arbres, extension des feux de forêt…

Des rétroactions climatiques sont également à craindre du côté du méthane. Du fait de l’accroissement très rapide de son stock atmosphérique, la contribution du méthane au réchauffement a augmenté sur la période récente, nous rappelle l’OMM. Or, l’augmentation de son stock ne peut s’expliquer par les seules émissions anthropiques. Elle est amplifiée par le réchauffement qui accentue la production de méthane dans les zones humides et risque d’accélérer celle provoquée par la fonte du permafrost.

Un facteur additionnel est la réduction des rejets d’oxydes d’azote, un polluant dangereux pour la santé mais qui, une fois dans l’atmosphère, accélère la destruction du méthane.

Les implications pour l’action climatique

Si le pic de température de 2024 ne nous a pas fait dépasser la cible de 1,5 °C, l’analyse de ses causes est utile pour renforcer l’action face au réchauffement planétaire. L’accélération des réductions d’émissions de CO2 reste la première priorité, mais elle ne suffira pas. Il faut également agir sur les autres facteurs à l’origine de l’envolée récente du thermomètre.

Les stratégies d’atténuation doivent mieux prendre en compte l’ensemble des rejets atmosphériques et leurs interactions complexes. Réduire les rejets d’aérosols et d’oxydes d’azote est une priorité sanitaire, mais cela contribue aussi à… réchauffer à court terme la planète.

Pour atténuer ce réchauffement indirect, l’une des voies les plus sûres est d’agir sur les émissions de méthane, dont la baisse provoquerait un effet de refroidissement rapide. Cela est, du reste, écrit en toutes lettres dans le « Résumé pour décideurs » du 6e rapport du GIEC(5) :

Des réductions fortes, rapides et durables des émissions de CH4 limiteraient également l’effet de réchauffement résultant de la diminution de la pollution par les aérosols.

Autre implication : la prise en compte des rétroactions climatiques. En effet, le réchauffement freine l’action des puits de carbone naturels et peut même les transformer en sources d’émissions supplémentaires (par exemple via les feux de forêt ou le dépérissement des arbres). Il intensifie également les rejets de méthane par les milieux naturels.

La prise en compte de ces rétroactions climatiques rend quelque peu caduque la distinction traditionnelle entre atténuation et adaptation au changement climatique. La protection des puits de carbone naturels implique ainsi d’adapter les systèmes agricoles et forestiers au réchauffement pour renforcer leur résilience et accroître leur capacité à absorber le carbone de l’atmosphère et à le stocker de façon durable.

Sans de telles adaptations des activités reposant sur l’utilisation du « carbone vivant », les seules réductions des émissions de « carbone fossile » ne suffiront pas à nous remettre sur les rails de scénarios en phase avec les objectifs d’atténuation de l’accord de Paris.![]()