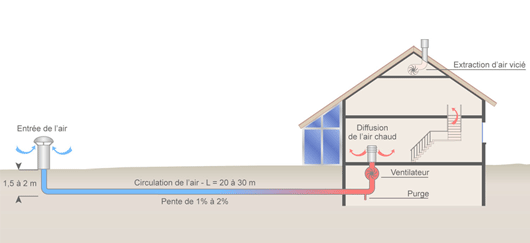

Schéma de géothermie superficielle à 2m de profondeur.

Fonctionnement des pompes à chaleur géothermiques

Principe

La pompe à chaleur (PAC), qui peut être électrique ou à gaz (la PAC électrique est préférée dans l’habitat individuel), prélève des calories à une source dite froide (en l’occurrence le sol) pour les céder à une source dite chaude (l’intérieur d’une maison). De façon imagée, il s’agit de refroidir le froid pour réchauffer le chaud.

En été, la pompe à chaleur peut être utilisée en mode « réversible » pour la climatisation, la source froide étant l’intérieur de l’habitation et la source chaude l’environnement extérieur.

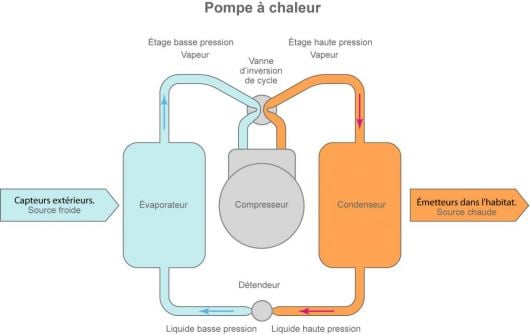

Comme dans un frigidaire, le processus utilise la faculté de certains fluides de passer de la phase gazeuse à la phase liquide ou l’inverse en fonction des températures et des pressions.

Fonctionnement

L’exploitation de l’énergie géothermique pour le chauffage par pompe à chaleur se fait en trois grandes étapes :

- captage de la chaleur ;

- amplification de l’énergie par une PAC ;

- restitution de la chaleur dans l’habitation (par un circuit de chauffage).

La chaleur géothermique est prélevée par des capteurs pour être transmise à un fluide originellement plus froid en circulation dans la PAC. Ce fluide change d’état et se transforme en vapeur, dont la température est augmentée par compression.

Cette chaleur générée est restituée au milieu à chauffer via un condenseur, où le fluide se refroidissant repasse à l’état liquide.

Schéma fonctionnement d’une pompe à chaleur (©CDE)

Coefficient de performance

Une pompe à chaleur consomme moins d’énergie qu’elle n’en fournit.

Le phénomène est défini par le coefficient de performance (ou COP), qui est le rapport entre la chaleur restituée et l'électricité consommée : par exemple un COP de 3 signifie que la pompe à chaleur restitue 3 kWh de chauffage pour 1 kWh d'électricité consommé(5).

Pour les PAC géothermiques, l’échelle de valeur de COP s’étend généralement de 1,5 à 4,5(6) et peut aller jusqu’à 5.

Les types de PAC géothermiques

En pratique, les systèmes utilisant une pompe à chaleur se différencient par le type de capteurs utilisé pour récupérer la chaleur géothermique. Ceux-ci prélèvent soit la chaleur du sol, soit la chaleur de la nappe. Dans la plupart des cas, le fluide utilisé pour le transfert est l’eau, naturelle ou glycolée(2).

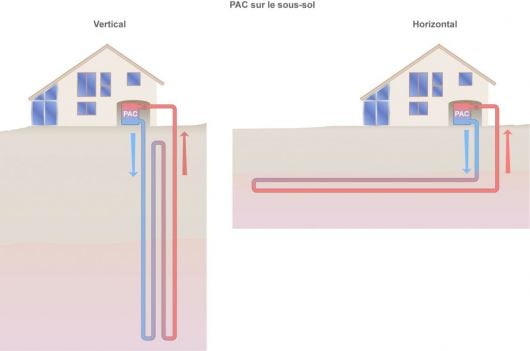

Capteurs verticaux dans le sol

Les capteurs verticaux (ou sondes géothermiques) sont disposés entre 30 et 150 m de profondeur. L'échange de chaleur avec le sol s'effectue par l'intermédiaire d'un ou deux tubes en U dans un forage vertical. Ce type de captage trouve des applications en maison individuelle et en petit tertiaire (crèche, mairie, bureaux, etc.). La possibilité de multiplier les forages permet d’envisager des applications plus importantes, en habitat collectif.

Capteurs horizontaux dans le sol

Les capteurs horizontaux sont disposés en réseau de tubes, installés en boucle. Ils sont enterrés à une profondeur allant de 60 cm à 1,20 m. Les capteurs horizontaux sont les plus utilisés dans le neuf pour les maisons individuelles.

D’installation simple, ils ont des coûts initiaux moins élevés que les capteurs verticaux. Cependant, ils présentent des rendements moindres, s’expliquant par des températures souterraines inférieures, et des variations de températures dues à l’influence atmosphérique (insolation, pluie, etc.). De plus, la surface de terrain à mobiliser pour l'installation correspond à 1,5 à 2 fois la surface habitable à chauffer, ce qui induit une contrainte à long terme concernant l’usage de cet espace.

Schéma des pompes à chaleur à capteurs horizontaux et verticaux (©CDE)

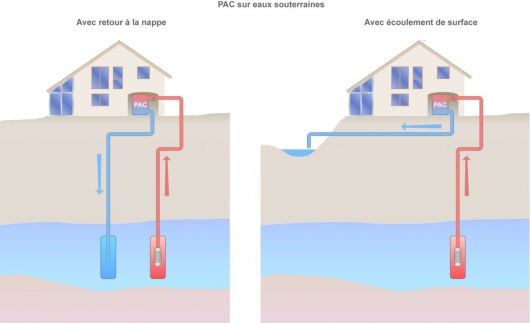

Forages verticaux sur nappes d’eaux

Ce type de capteurs consiste à prélever l’eau des nappes phréatiques, par forage ou puits entre 10 et 30 m. Le captage se fait soit par puits unique avec rejet des eaux en surface soit par double puits avec réinjection des eaux en profondeur. Le captage sur nappe offre un intérêt en termes de puissance et de rendement. La température de l’eau d’une nappe reste constante toute l’année (12° C en moyenne pour les nappes superficielles, +3°C par 10 mètres pour les nappes plus profondes).

Le coefficient de performance peut être de 5 alors qu’il s’échelonne entre 3 et 4,5 pour les autres systèmes (captage horizontal ou vertical). Ce type de PAC est surtout utilisé pour de petits collectifs, mais peut également convenir pour des maisons individuelles(3).

Schéma des pompes à chaleur sur nappes d'eau (©CDE)

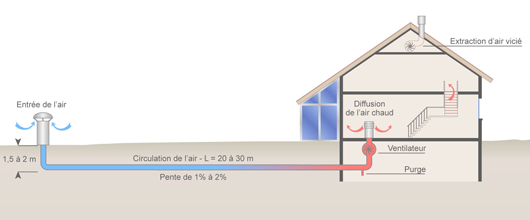

Le puits canadien ou puits provençal

Ce système, encore peu développé en France(4), est à différencier du précédent dans la mesure où l’échange de chaleur avec le sol ne se fait pas ici avec de l’eau, mais avec de l’air. La dénomination « puits provençal » fait référence à la fonction de rafraîchissement estival du système, alors que le puits canadien désigne la fonction de préchauffage hivernal de l'air ventilé.

Le puits canadien consiste à faire circuler de l'air de l'extérieur vers l'intérieur de l'habitation, dans une canalisation enterrée à faible profondeur.

- En hiver, ce système utilise la chaleur du sous-sol dont la température est plus élevée que l’air d’environ 7 °C à 2 ou 3 mètres de profondeur.

- En été, il exploite la fraîcheur du sous-sol, approximativement de 12°C.

La circulation d’air dans la canalisation peut être passive (en positionnant par exemple l’entrée de la canalisation vers les vents dominants) ou mécanique grâce une ventilation mécanique contrôlée.

Le puits canadien ne peut pas constituer un système de chauffage, sauf s’il est couplé à une pompe à chaleur aérothermique (air-air ou air-eau si la maison dispose de radiateurs à eau). Il permet néanmoins de renouveler l’air de l’habitat, de le rafraîchir en été et de le préchauffer en hiver.

Schéma d'un puits canadien (©CDE)

Ce système – couplé ou non à une pompe à chaleur, ou encore à un appoint thermique (chauffage bois par exemple) — est utilisé aussi bien pour l'habitation individuelle que pour les bureaux ou des équipements collectifs.

Le rendement d’un puits canadien varie selon sa conception (longueur, diamètre, profondeur), le type de ventilation et selon le type de construction : des matériaux comme la pierre gardent mieux la fraîcheur.

Utilisé en rafraîchissement direct, le système utilise dix fois moins d'énergie qu’une climatisation électrique conventionnelle. En effet, il consomme uniquement l’énergie électrique nécessaire au ventilateur qui aspire l’air extérieur.

Principe de la géothermie superficielle

La géothermie superficielle est appelée aussi géothermie très basse température ou géothermie très basse énergie. Elle exploite la chaleur du sol ou de l’eau du sous-sol à des profondeurs généralement comprises entre 0 et 100 mètres, pour des températures inférieures à 30°C (12°C en moyenne en France)(1).

Le rayonnement du soleil et les conditions climatiques ont une influence majeure sur la température terrestre des premiers mètres du sol, en particulier via l’eau de pluie s’infiltrant vers les nappes phréatiques.

La chaleur terrestre (ou flux géothermique) contribue à l’établissement de la température des premiers mètres du sous-sol. Ce flux de chaleur est produit en partie par la désintégration de trois éléments radioactifs (uranium, thorium, potassium) présents dans les roches de la croute terrestre, et en partie par la chaleur issue du manteau et du noyau, qui dissipent une grande quantité d’énergie (à l’origine notamment du mouvement des plaques) depuis 4,5 milliards d’années.

Ainsi, une fois à l’abri des variations saisonnières à quelques mètres de profondeur, la température du sol est stable, à 12°C dans les plaines à basse altitude. La pompe à chaleur géothermique permet, à partir de cette source de chaleur, d’ajuster la température aux besoins de l’habitat. Ce type de géothermie est utilisé pour le chauffage et/ou la climatisation de maisons individuelles, de bâtiments tertiaires et de locaux collectifs.

Le fluide utilisé pour assurer l’échange avec le sol peut être de l’eau ou de l’air ; dans ce dernier cas on parle de « puits canadien ».

Avantages et inconvénients

De nombreux atouts

En théorie, la géothermie superficielle est possible sur l’ensemble de la planète, car elle exploite la chaleur stockée à faible profondeur dans le sous-sol terrestre. Contrairement à la géothermie profonde, qui nécessite de forer à plusieurs kilomètres de profondeur, la géothermie superficielle utilise des ressources géothermiques situées à des profondeurs de quelques mètres.

De plus, la température du sol à ces profondeurs reste relativement constante toute l'année.

En utilisant des pompes à chaleur géothermiques, il est possible de capter cette chaleur pour le chauffage et, inversement, de la rejeter pour le refroidissement, rendant cette technologie très versatile.

La géothermie superficielle est une source d’énergie non intermittente, ce qui signifie qu’elle peut fournir de l’énergie de manière constante, indépendamment des conditions météorologiques. Cette caractéristique la distingue des énergies renouvelables comme l’éolien et le solaire, qui dépendent du vent et du soleil et peuvent donc être intermittentes. De plus, cette régularité permet une meilleure intégration dans les réseaux énergétiques existants, contribuant à l’équilibre entre l’offre et la demande.

En termes de rendement énergétique, la géothermie superficielle présente un potentiel élevé. Les systèmes de pompe à chaleur géothermiques peuvent atteindre des coefficients de performance (COP) très élevés, souvent entre 3 et 5, ce qui signifie qu’ils peuvent produire 3 à 5 fois plus d’énergie qu’ils n’en consomment. Cela se traduit par une efficacité énergétique notable, permettant de réaliser des économies significatives sur les coûts de chauffage et de refroidissement. Elle est surtout adaptée à ceux qui ont de grands besoins en énergie pour leur logement ou bâtiment.

Enfin, l’utilisation de la géothermie contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, car elle diminue la dépendance aux combustibles fossiles et utilise une source d’énergie propre et renouvelable.

Limites

Néanmoins, des contraintes limitent son application.

L’exploitation par forage au niveau du sous-sol et des nappes d’eaux souterraines peut être soumise à une réglementation au niveau national ou local.

Les coûts d’achat et d'installation sont encore élevés : au minimum 20 000€, soit plus du double d’une chaudière à gaz ou d'une PAC aérothermique.

Aussi, la géothermie superficielle peut être difficile à appliquer en milieu urbain, notamment dans l’ancien. Des techniques de forage permettent de l’adapter, mais en augmentant les coûts d’installation.

Par ailleurs, l’efficacité de certains dispositifs (profondeur d’installation trop faible) peut dépendre des conditions climatiques. Par exemple, le puits canadien convient surtout aux régions continentales présentant une différence de température importante entre le sous-sol et la surface en hiver et en été.

Enfin, si les pompes à chaleur sont une technologie relativement « mûre », il se pose des problèmes d’optimisation des choix en fonction des caractéristiques du logement et du sous-sol ; or les installateurs ne sont pas toujours en mesure de proposer la solution la plus adaptée. En outre, elle peut encore bénéficier de multiples développements : augmentation du coefficient de performance, combinaisons à plusieurs compresseurs, remplacement des fluides, offres plus accessibles « sur étagère »(10), etc.

Des installations qui stagnent en France

Si le principe de la pompe à chaleur a été décrit en 1853 par Lord Kelvin, son application à la géothermie date de la fin des années 1940(11).

En France, les premières installations de PAC géothermiques dans le secteur domestiquesont apparues à la suite du 2e choc pétrolier, dans la période 1979-1985(12). Le marché a subi une forte régression en 1985, en raison de la chute du prix du fioul ainsi que des insuffisances en termes de qualité d'équipements et d'installations. Une reprise des installations a lieu progressivement à partir de 1997, grâce à un encadrement qualitatif (certification des équipements, charte des fabricants et installateurs, etc.).

Selon le BRGM, la géothermie superficielle présente les perspectives de croissance les plus importantes parmi les différents types de géothermie. Le développement des PAC géothermiques pourrait également concerner le chauffage des bâtiments et la production d'eau chaude sanitaire. En France, plus de 40% de la consommation d'énergie finale est absorbée par les bâtiments, principalement à ces fins de chauffage : il s'agit du premier secteur de consommation d'énergie devant les transports.

Toutefois, en raison des coûts élevés et des températures globalement clémentes en hiver comme en été, l'installation de PAC géothermique est résiduel par rapport à celui des PAC aérothermique : environ 2 500 contre 1 million sont installées chaque année depuis 2020 en France. Sa croissance stagne, alors qu'on a par exemple observé un doublement des installations en France des PAC aérothermiques entre 2015 et 2020.

Dans l'Union européenne, on estime le nombre de PAC installées à plus de 1,5 million, avec des ventes annuelles qui dépassent les 100 000 unités. Les pays où il fait particulièrement froid l'hiver et dont les ménages disposent d'un certain niveau de revenus sont ceux où le nombre de PAC géothermiques installées est le plus élevé. La Suède dispose du parc le plus important avec près de 500 000 unités (et un taux de pénétration supérieur à 80% dans le neuf) ; elle est suivie de l’Allemagne avec plus de 300 000 unités. Puis vient la France avec un total dépassant les 200 000(7).

Le marché français, à l’image des autres pays européens, a d’ailleurs progressé de plus de 170% entre 2002 et 2008, passant de 8 000 installations par an à près de 22 000(8) avant de redescendre jusqu'à 10 365 installations en 2011. Il est désormais autour de 2 500 unités annuelles, et remonte notamment avec la hausse des prix de l'énergie observée depuis 2022.

L’utilisation des PAC géothermiques connait enfin un fort développement en Amérique du Nord. Chaque année, environ 50 000 nouvelles unités sont installées aux États-Unis(9).