Professeur d’économie à l’université Paris-Dauphine - PSL

Fondateur de la Chaire Économie du Climat

Le 4 novembre 2020, le lendemain du scrutin présidentiel, le retrait des États-Unis de l’accord de Paris, annoncé quatre ans auparavant par Donald Trump, est devenu effectif. Joe Biden a immédiatement réagi dans un tweet : “Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it”. Le rendez-vous est pris. Annonce-t-il un tournant historique ?

En matière de négociations climatiques, les États-Unis ont habitué le reste du monde à de multiples volte-face : adoption du protocole de Kyoto sous Clinton (1997), abandonné par l’administration Bush (2001) ; engagements d’Obama à Copenhague (2009), rejetés l’année suivante par le Congrès ; ratification de l’accord de Paris en 2016, dénoncée par Donald Trump dès son arrivée à la Maison Blanche.

L’impact du retour américain dans l’accord de Paris dépendra des engagements que les États-Unis sont prêts à mettre dans la corbeille, de leur crédibilité politique et des effets d’entraînement sur le reste du monde.

Quelle contribution mettre dans la corbeille ?

Le candidat Biden s’est prononcé en faveur d’une cible de long terme : la neutralité climatique à l’horizon 2050, qui vise à ramener le montant des émissions brutes de gaz à effet de serre aux capacités d’absorptions de ces mêmes gaz par les puits qui les éliminent de l’atmosphère.

Cette cible, déjà retenue par l’Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon et la Corée du Sud, est consensuelle au sein des pays industrialisés. Sa crédibilité repose sur sa déclinaison en objectifs intermédiaires qui constituent les véritables balises de l’action climatique. Le ticket Biden-Harris dispose d’un peu moins d’un an pour préciser ses intentions en la matière : d’ici la prochaine COP qui se tiendra à Glasgow en novembre 2021(1)).

Dans le calendrier de la négociation climatique, le rendez-vous de Glasgow est le plus important depuis la conférence de Paris. Il doit remettre à niveau les « contributions déterminées au plan national », c’est-à-dire les engagements déposés par les différents pays auprès des Nations Unies. Les contributions actuelles datent de 2015 et sont loin de mettre le monde sur une trajectoire de réchauffement de moins de 2° C, comme le rappelle le rapport « Emissions gap » de l’agence environnementale des Nations Unies(2).

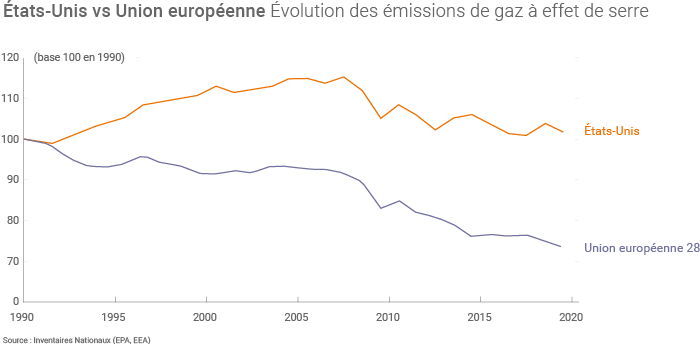

Si l’administration Biden reprenait l’actuelle contribution déposée par les États-Unis(3), elle jouerait profil bas. Cette contribution vise d’ici 2025 une baisse de 26-28% relativement aux émissions de 2005. L’objectif n’est guère contraignant et pourrait même être atteint bien avant en raison de l’impact de la Covid-19 sur les émissions. Le retour des États-Unis dans l’accord de Paris devra donc s’accompagner d’une réévaluation des objectifs intermédiaires. Mais à quelle hauteur fixer la marche ?

L’économiste Nathaniel Keohane qui fut conseiller énergie-climat de Barak Obama préconise de viser une baisse des émissions de 50% entre 2005 et 2030(4). Cela représenterait un effort à réaliser entre 2019 et 2030 d’un ordre de grandeur comparables à celui visé par l’Europe après la réévaluation en cours de ses propres objectifs.

Les États-Unis fixent leurs objectifs de réduction d’émission relativement à 2005 et l’UE relativement à 1990, ce qui ne facilite pas les comparaisons. Un objectif de réduction de 55% relativement à 1990 pour l’UE représente un effort de - 51% relativement à 2005, soit un niveau proche de l’objectif proposé par Nathaniel Keohan.

Autre bonne raison de retenir une telle proposition : l’objectif serait en phase avec le programme de campagne(5) qui annonce certes une réévaluation de l’ambition, mais sans citer de chiffre. Ce programme fixe la barre assez haut en visant en 2035 la décarbonation totale de la production électrique et l’élimination des ventes de voitures thermiques (la génération électrique et le transport terrestre comptent ensemble pour la moitié des émissions du pays).

Un fois la hauteur de la marche fixée, Il faudra s’accorder sur les moyens à mettre en place pour la franchir.

Accélérer les investissements « verts »

Pour réaliser son programme, le ticket Biden-Harris devra composer avec le Congrès, en particulier avec le Sénat où, suivant les résultats d’un ultime scrutin à tenir début janvier, les Républicains seront légèrement majoritaires ou à parité avec les Démocrates.

Dans le passé, les grandes lois environnementales, notamment le Clean Air Act(6), ont été le fruit de compromis bipartisans. De tels compromis étaient encore possibles aux premières heures de l’action climatique, avec l’engagement de figures du parti Conservateur (Sénateur McCain) ou indépendantes (Sénateur Lieberman). C’est aussi dans ce contexte que le Sénateur Biden fut à l’origine d’une des premières lois climat(7) passée au Congrès en 1987 sous l’administration Reagan.

Sous l’ère Bush (2001-2009), le réchauffement climatique est devenu un marqueur divisant la classe politique en deux pôles antagoniques. Le Trumpisme a porté à son paroxysme cette polarisation. L’une des grandes inconnues politiques concerne la capacité du futur Président à trouver les majorités requises pour faire adopter par le Congrès les lois ambitieuses figurant dans son programme.

Comme l’indique Robert Stavins dans son analyse prospective(8), un compromis devrait être plus facilement trouvé avec le Congrès sur les mesures de relance à base de ristournes fiscales et de subventions, « les instruments favoris d’à peu près tous les politiciens » , auxquels s’ajouteront des investissements fédéraux en matière d’infrastructures vertes principalement dans les réseaux électriques et le transport.

Même si ces investissements n’atteignent pas les montant visés par le programme (1 700 milliards de dollars d’investissements fédéraux sur 10 ans), ils vont injecter de l’argent public en faveur de la transition bas carbone, pour des montants bien supérieurs à ce qui avait été réalisé sous Obama.

Ce « Green New Deal » va amplifier la vague d’investissements dans les énergies renouvelables et la mobilité bas carbone. Mais cela restera insuffisant pour atteindre d’ici 2030 des objectifs ambitieux de réduction d‘émissions. Pour y parvenir, il convient aussi de désinvestir rapidement et massivement des énergies fossiles. Et c’est là que ressurgit l’opposition frontale avec les Républicains.

La mère des batailles : le désinvestissement des énergies fossiles

Durant sa présidence, Obama a amorcé le retrait de l’utilisation du charbon dans le secteur électrique, même si son projet de « Clean Power Plan » (9) n’a pas pu être appliqué du fait des recours juridiques. Malgré l’introduction de normes sur les émissions des véhicules automobiles et le blocage du projet d’extension de l’oléoduc Keystone(10), il n’a pas lancé une dynamique équivalente sur le pétrole et le gaz d’origine fossile.

Élu sur un programme de relance du charbon, Donald Trump n’a aucunement enrayé son déclin. Sa politique pro-hydrocarbures a par contre renforcé une stratégie visant à prolonger le plus longtemps possible leur exploitation (y-compris celles des pétroles bitumineux du Canada). Elle a également stimulé leur usage dans le transport et une industrie florissante des engrais et plastiques.

L’enjeu majeur de Joe Biden va être d’accélérer la sortie du charbon et de s’attaquer à celle du pétrole et du gaz. Une bataille qui va se jouer à trois niveaux :

- au plan réglementaire, il faut s’attendre à une salve de décrets présidentiels pour réintroduire l’arsenal des normes et procédures (notamment le calcul d’une « valeur sociale du carbone » pour les investissements fédéraux) mises à mal sous l’administration Trump. De l’interdiction des forages dans les zones protégées d’Alaska à celles réglementant les échappements des véhicules, il s’agit de limiter la production ou la consommation de pétrole et de gaz d’origine fossile. L’opposition des Républicains devrait ici prendre la forme de recours judiciaires, ralentissant l’action ;

- les instruments économiques sont mentionnés dans le programme Biden qui évoque le principe du « pollueur-payeur » et même un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières similaire à celui discuté en Europe. Il est clair que la tarification carbone (taxe ou système des quotas) serait la voie la plus sûre pour accélérer la sortie des fossiles en renchérissant leurs coûts. Pour être pratiquée à l’échelle fédérale, cette voie requiert un vote au Congrès difficile à obtenir. En 2010, l’administration Obama qui disposait de la majorité dans les deux chambres, avait échoué du fait de récalcitrants dans les rangs Démocrates… Reste la voie de l’élargissement par le bas des dispositifs existant en Californie(11) et dans les États de la côte Est(12) ;

- le soutien de l’action des villes et des États va constituer la troisième cartouche de la prochaine administration. Elle est facile à tirer dans les États côtiers, à l’est comme à l’ouest. Leur action climatique n’a été que partiellement entravée par les obstacles réglementaires multipliés par l’administration Trump qui vont être rapidement levés. L’enjeu majeur concerne les États de l’intérieur, en commençant par ceux dont les économies sont les plus tributaires de l’énergie fossile : Texas, Wyoming, North Dakota, West Virginie, Oklahoma, … Ils se sont tous prononcés en faveur de Trump ! Ce seront les plus difficiles à entraîner.

Le retour américain dans la négociation climatique s’inscrit dans une stratégie mûrement réfléchie du prochain Président. Elle repose sur un programme ambitieux d’accélération de la transition bas carbone dont le rythme est difficile an anticiper compte-tenu des obstacles politiques. Une telle accélération peut-elle exercer un effet d’entraînement sur le reste du monde ?

Les effets d’entraînement : la Chine, l’Europe et les autres

À court terme, il faut s’attendre à un regain de la diplomatie climatique après l’installation de la nouvelle administration, Biden ayant annoncé son intention de réunir un sommet mondial sur le climat dès la première année de son mandat.

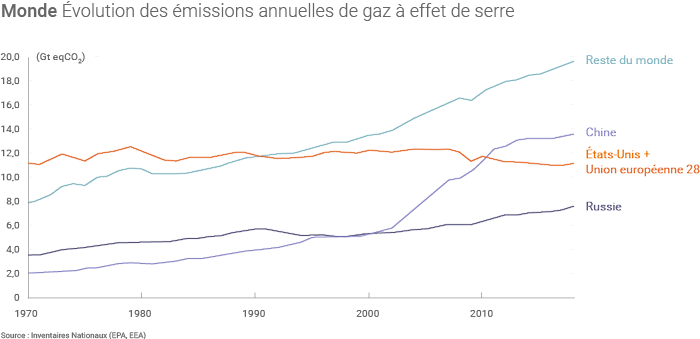

Les positions de l’Europe étant déjà connues, c’est vers la Chine que se tourneront en priorité les regards. À l’origine d’un peu plus du quart des émissions mondiales, sa voix pèse lourd. Lors de l’Assemblée annuelle des Nations Unies, le Président Xi Jinping s’est prononcé en faveur de la neutralité climatique à l’horizon 2060. Le véritable enjeu sera de traduire cette cible en objectifs intermédiaires d’ici la COP de Glasgow.

Durant la décennie 2010, la Chine a fortement infléchi la croissance de ses émissions en freinant l’expansion du charbon et en développant massivement la production électrique d'origine renouvelable. Peu contraignante, sa contribution déposée aux Nations-Unies(13) lui permet de poursuivre une hausse substantielle de ses émissions jusqu’en 2030. Une avancée majeure serait d’avancer d’une dizaine d’années ce pic, ce qui implique de renforcer la régulation sur les centrales thermiques, fâcheusement assouplie en 2018. La crise du Covid-19 conjuguée à la relance de la diplomatie climatique pourrait inciter les dirigeants à aller dans ce sens.

À plus long terme, les effets d’entrainement les plus importantes concernent le « reste du monde » qui, une fois décompté les 6 premiers émetteurs mondiaux, a le plus contribué à l’accroissement des émissions durant la dernière décennie.

Au sein de ce groupe, les pays producteurs et exportateurs d’énergie fossile sont ceux qui ont accru le plus leurs émissions. Depuis la COP1 (Berlin, 1995), ils jouent la montre en freinant ou bloquant les négociations. Il convient de les réintégrer dans le processus car il sera impossible de viser une cible de réchauffement inférieure à 2°C sans une réorganisation drastique de leurs économies. Au plan politique, cela constitue un objectif aussi complexe que d’entrainer, dans le contexte américain, le Wyoming ou le North Dakota dans la transition bas carbone ...

En 2018, les 3 premiers émetteurs de gaz à effet de serre (Chine, US et UE-28) ont représenté 47% des rejets mondiaux de GES. Le « Reste du monde » en représente 53%. C’est lui qui a le plus contribué à l’accroissement des émissions mondiales durant la dernière décennie (source des données : Olivier J.G.J. and Peters J.A.H.W. (2020), Trends in global CO2 and total greenhouse gas emissions : 2019 report. Report no. 4068. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, The Hague).

Les pays moins avancés, pèsent encore peu dans les émissions mondiales du fait de la faiblesse des rejets par habitant. S’ils reproduisent les sentiers de croissance historiques reposant sur les énergies fossiles, ils seront demain les plus gros émetteurs mondiaux. Pour l’éviter, il convient d’amorcer directement la transition bas carbone par un gigantesque effort d’investissement élargissant l’accès à l’énergie(14) dont est privée une grande partie de leur population.

Il y a urgence en la matière, car ces pays sont lourdement affectés par la crise économique provoquée par la Covid-19. La voie la plus noble pour accompagner le retour des États-Unis dans l’accord climatique, serait de l’assortir d’une proposition immédiate d’allègement de la dette publique de ce pays et de déployer un programme d’investissements verts massifs. Si Biden s’engageait sur une telle voie, en y associant la Chine et l’Europe, la conférence de Glasgow pourrait devenir ce point de rupture tant attendu en matière d’action climatique internationale.

Sources / Notes

- Governments Commit to Take Forward Vital Work to Tackle Climate Change in 2020, 28 mai 2020.

- Emissions Gap Report 2019.

- U.S.A. First NDC Submission.

- The U.S. will withdraw from the Paris Agreement on Wednesday. But for how long ?, Nathaniel Keohane.

- Biden Plan.

- Overview of the Clean Air Act and Air Pollution, EPA.

- Politifact.

- What Do the 2020 U.S. Election Results Portend for Climate Change Policy ?, Blog de Robert Stavins.

- Overview of the Clean Power Plan, EPA.

- Article du New York Times.

- Cap-and-Trade Program, California.

- The Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI).

- China, Climate Action Tracker.

- Accès à l'énergie : pour un « Green New Deal » au sud du Sahara.

Les autres articles de Christian de Perthuis

TRIBUNE D'ACTUALITÉ

TRIBUNE D'ACTUALITÉ