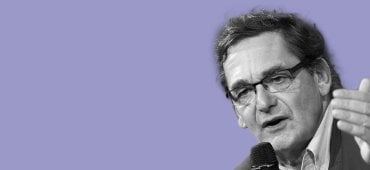

Président d'Équilibre des Énergies

Ancien ministre de l'Environnement et ancien ambassadeur chargé des négociations internationales sur le climat pour la France

Le soudain renvoi du Parlement a stoppé net l’activité législative, dont celle qui préparait l’avenir énergétique de la France. Évaporées la loi énergie-climat, la Programmation pluriannuelle de l’énergie, la Stratégie bas-carbone, l’adaptation au changement climatique, tous textes structurants qui devaient engager l’économie dans la prochaine décennie et encadrer une intense politique d’industrialisation.

La cassure est d’autant plus fâcheuse que la France vient d’accélérer son rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre et paraît ainsi capable d’atteindre ses objectifs climatiques. Il ne faut surtout pas arrêter. À cet égard, il serait détestable de détourner le pays du chemin emprunté depuis le discours de Belfort, d’entraver l’électrification des usages de l’énergie et de rompre la coexistence des sources renouvelables et nucléaire. En somme il faut continuer à faire du Macron, avec ou sans Macron

Évidemment la politique de la France ne se limite pas à l’environnement, et je ne diminue pas la nécessité d’entamer une négociation de paix en Ukraine, l’aspiration à la sécurité et à l’ordre dans les rues, le souci du pouvoir d’achat et de l’efficacité des services publics, l’envie d’être fier de son pays et de son identité.

L’élection du nouveau Parlement ne se jouera pas sur le climat. Pour autant l’énergie, les sols, l’eau sont des ressources primordiales trop souvent considérées comme acquises. Une nature maltraitée devient inhospitalière. Les morts de La Mecque en sont témoins. C’est pourquoi, quels que soient les résultats des élections, la lutte contre le changement climatique doit être conduite avec détermination sous l’égide du Pacte vert européen, lequel appelle une relance industrielle et des moyens de financement à l’échelle du continent.

Pas question de revenir sur l’électrification des véhicules et son accompagnement, c’est l’industrie automobile qui le dit. En revanche plus de pragmatisme dans la rénovation des logements où l’économie d’énergie doit aller de pair avec sa décarbonation. Pour moins de la moitié la chaleur d’origine renouvelable et pour plus de la moitié l’électricité bas carbone seront les vecteurs de la transition. Le prochain gouvernement devra favoriser leur développement.

Les prix de l’électricité devront contribuer au financement de sa production et de son transport, ainsi qu’à l’équilibre de ses réseaux, tandis que les règles du marché devront garantir une répartition optimale de la production entre les sources intermittentes et pilotables.

Je m’inquiète du risque de décrochage de l’Europe, en particulier d’une France endettée et désorientée, par rapport aux États-Unis ou à la Chine. Là-bas parmi les sujets de débats, on parle d’exploration spatiale, de robots qui surpasseraient les intelligences humaines ou d’êtres vivants bricolés par la biologie de synthèse. Ce sont des questions aussi lourdes de conséquences pour l’humanité que le changement climatique, mais elles sont absentes de la campagne électorale française, trop passionnée pour voir l’horizon. Est-ce que nos partis laissent à d’autres le soin de choisir le futur ? Comment se fait-il que les plus grandes entreprises du numérique se trouvent en Amérique ou que les techniques vertes soient produites avec tant de réussite par la Chine ?

Pendant vingt ans, l’Europe avait le monopole de la politique climatique. Aujourd’hui elle est concurrencée par ces deux pays-continents. La comparaison des stratégies est intéressante. L’Europe prescrit les politiques favorables au climat et les appuie en interdisant celles qui ne le sont pas. Elle se donne beaucoup de mal pour établir le catalogue des choses permises dont le nucléaire a longtemps été exclu.

La Chine et les États-Unis incitent aussi aux politiques climatiques, les subventionnent généreusement, mais n’interdisent en rien celles qui ne le sont pas. Tout est permis, les forages pétroliers ou les centrales à charbon. Au bout du compte, je constate néanmoins que les panneaux photovoltaïques et les éoliennes en ont supérieurement profité, comme si le supplément de croissance sale avait bénéficié à la croissance propre. Au fond peut-être suffit-il de conclure qu’il vaut mieux agir qu’interdire.

Les autres articles de Brice Lalonde

TRIBUNE D'ACTUALITÉ