La France est dans le top 10 des pays dans le monde en matière de puissance éolienne installée. (©photo)

À RETENIR

- La technologie s'est beaucoup améliorée pour augmenter la capacité de production des éoliennes : la gamme de puissance des grandes éoliennes actuelles va de 3 à 15 MW.

- La filière est en très forte croissance : en 2023, un volume record de près de 117 GW de nouvelles capacités éoliennes a été installé dans le monde, contre 63,5 GW en 2015 par exemple.

- Le vent étant par essence fluctuant, une éolienne ne produit pas de l'électricité à pleine puissance en permanence (facteur de charge moyen de 26,5% en France, contre 75% pour le nucléaire).

- Les 3 principaux fabricants d'éoliennes dans le monde en 2023 sont Vestas (Danemark) avec 20% de parts de marché mondial, Siemens Gamesa (Espagne) avec 13%, et Goldwind (Chine) avec 10%.

- En France, l’électricité produite par les parcs éoliens bénéficie toujours d'un tarif d'achat garanti, bien que celui-ci ait progressivement diminué pour se rapprocher des prix de marché afin de favoriser une compétitivité accrue du secteur.

Chaine de valeur de la filière éolienne

De nombreux travailleurs qualifiés participent à chacun des stades de la chaine de valeur de la filière.

Recherche et Développement

La phase de R&D est cruciale pour l'innovation et l'amélioration des technologies éoliennes. Elle implique des activités de conception, d'ingénierie, et de test de nouvelles turbines, matériaux et systèmes de contrôle. Les entreprises et les instituts de recherche travaillent ensemble pour améliorer l'efficacité énergétique, réduire les coûts de production et augmenter la durée de vie des éoliennes.

Fabrication des composants

La fabrication des composants est un maillon essentiel de la chaîne de valeur. Les composants principaux comprennent les pales, les nacelles, les générateurs, les tours et les systèmes de contrôle. Chaque composant nécessite des matériaux spécifiques et des techniques de fabrication avancées pour garantir performance et durabilité.

Y participent les fabricants de turbines, fournisseurs de matériaux (comme l’acier, la fibre de verre, le carbone), entreprises spécialisées dans l’électronique et les systèmes de contrôle.

Assemblage des éoliennes

Cette étape consiste à assembler les composants pour créer des éoliennes complètes prêtes à être installées. L'assemblage peut avoir lieu sur site ou dans des installations spécialisées avant l'expédition. Cette phase requiert une expertise technique pour assurer que toutes les pièces fonctionnent ensemble de manière optimale.

Logistique et transport

Les composants des éoliennes, souvent volumineux et lourds, doivent être transportés du site de fabrication au site d'installation. Cette étape comprend la gestion du transport terrestre, maritime ou fluvial, nécessitant des infrastructures adaptées pour manipuler des charges exceptionnelles.

Installation

L'installation des éoliennes comprend l'assemblage final sur site, l'érection des tours, la fixation des pales et la connexion des nacelles. Cette étape nécessite des équipements lourds tels que des grues et une main-d'œuvre spécialisée pour garantir une installation sécurisée et efficace.

Connexion au réseau

Une fois les éoliennes installées, elles doivent être connectées au réseau électrique. Cela implique l'installation de câbles souterrains ou aériens, la mise en place de transformateurs et de sous-stations pour convertir l’électricité générée à une tension appropriée pour le réseau.

Exploitation et maintenance

La phase d'exploitation et de maintenance couvre l'ensemble des activités nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des éoliennes tout au long de leur vie utile, qui peut s'étendre sur 20 à 25 ans. Cela inclut des inspections régulières, la maintenance préventive et corrective, ainsi que le remplacement des pièces défectueuses.

Fin de vie et recyclage

En fin de vie, les éoliennes doivent être démantelées et leurs composants recyclés ou éliminés de manière responsable. Les matériaux tels que l’acier, les métaux rares et les composites peuvent souvent être récupérés et réutilisés. Cette étape est cruciale pour minimiser l'impact environnemental et maximiser la durabilité du secteur éolien.

Financement et assurance

Tout au long de la chaîne de valeur, le financement et l’assurance jouent un rôle clé. Les projets éoliens nécessitent des investissements importants et les risques associés à la construction et à l'exploitation doivent être couverts par des assurances adaptées. Les institutions financières fournissent les capitaux nécessaires sous forme de prêts, d’investissements ou de subventions.

Les acteurs institutionnels

Au-delà de l’évaluation technique du gisement de vent (en moyenne en France 2 400 heures utilisables par an à terre, soit 100 jours et plus de 3 000 h espérées en mer) et de l’accord du gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE), un permis « unique »(4) (permis de construire et autres autorisations) doit désormais être obtenu pour toute nouvelle installation éolienne (ce permis « unique » a été mis en place par l'article 145 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte).

Les préfets ont la responsabilité de leur attribution. Différentes règles contraignantes (règle des 5 mâts, zones de développement des éoliennes, etc.) ont été supprimées afin de faciliter le développement de l'éolien en France.

Production et projets

Capacités de production

La gamme de puissance des grandes éoliennes actuelles va de 1 à 13 MW.

Rappelons que le vent étant par essence fluctuant, une éolienne ne produit pas de l'électricité à pleine puissance en permanence. C'est donc une énergie intermittente. En France, le facteur de charge moyen de l'éolien se situe autour de 25%. Ainsi, une éolienne de 1 MW de puissance y produit en moyenne en un an environ 2 130 MWh, soit l'équivalent de près de 90 jours de production à pleine puissance.

Les pays ventés et non nucléaires d’Europe du Nord, le Danemark et l’Allemagne en tête, suivis par l’Espagne et le Portugal, ont décidé d’investir dans l’éolien dès les années 1990. Ils ont pris ainsi d’emblée des positions dominantes dans la production d’électricité d'origine éolienne. Ils ont été ensuite rejoints par les États-Unis, puis par la Chine et l’Inde.

Après une progression doublant sa capacité installée tous les trois ans entre 2000 et 2010, le parc éolien mondial a atteint une puissance de 1 021 GW en 2023. Selon le GWEC, les investissements dans l'éolien pourraient atteindre 3 600 milliards de dollars entre 2014 et 2040 (sans compter les investissements liés au développement des réseaux).

À la fin de 2023, la répartition de la capacité éolienne installée par pays était principalement dominée par la Chine (46%), suivie des États-Unis (16%), de l'Allemagne (6%), de l'Inde (5%), et de l'Espagne (3%). L'Europe dans son ensemble représentait environ 23% de cette capacité mondiale. En 2023, la Chine a contribué à 64% des nouvelles capacités éoliennes installées dans le monde. L’Asie demeure le leader mondial en matière de puissance éolienne installée, représentant environ 50% de la capacité mondiale, grâce à la croissance continue de l’éolien en Chine et en Inde.

En Europe, la puissance éolienne installée atteint près de 236 GW à fin 2023. Plus de 60% de cette capacité est concentrée dans 3 pays :

- l’Allemagne avec 66 300 MW éoliens installés à fin 2023 ;

- l’Espagne avec 29 400 MW ;

- le Royaume-Uni avec 28 300 MW.

Suivent la France (21 000 MW), l’Italie (11 000 MW), la Suède (12 500 MW), les Pays-Bas (8 900 MW) et le Danemark (6 400 MW).

En Asie, la puissance éolienne installée dépasse 453 GW à fin 2023. Plus de 95% de cette capacité est concentrée dans seulement 2 pays :

- la Chine avec 391 000 MW éoliens installés à fin 2023 ;

- l’Inde avec 43 000 MW.

Bien que la Chine possède une superficie quasiment aussi importante que l’Europe toute entière, en termes de « densité éolienne », l’Europe reste compétitive face à la Chine et l’Asie dans son ensemble.

Fabrication des éoliennes

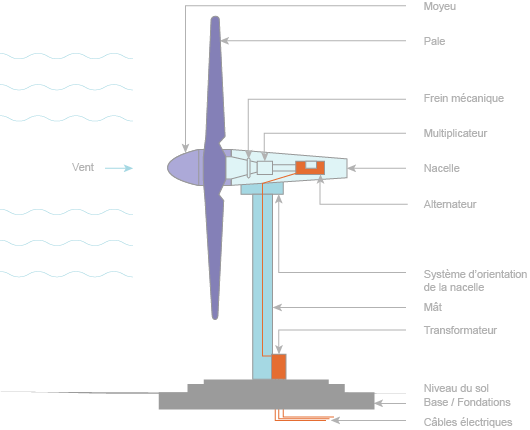

La construction des grandes éoliennes sont constituées des éléments suivants :

- un mât cylindrique (tour) en acier, d’une hauteur pouvant dépasser 100 mètres. À son pied est implanté le transformateur assurant l’interconnexion de l’électricité produite par l’éolienne avec les réseaux de transport et de distribution ;

- un rotor dont l’axe (moyeu) entraîne les trois pales d’une hélice en matériau composite pouvant atteindre jusqu’à près de 75 m de rayon (comme l'Haliade 150 d'Alstom-GE). Sa vitesse de rotation est généralement limitée à 30 à 40 tours/min pour minimiser bruits et vibrations, dans une plage de vent comprise entre 10 et 90 km/h ;

- une nacelle orientable implantée en haut du mât. Elle contient : les dispositifs d’orientation et de contrôle du rotor (vitesse et incidence des pales) ;

- la génératrice dynamo transformant en électricité la rotation puissante mais fluctuante et lente du rotor. Cette génératrice est généralement de type classique, optimisée en rendement, fiabilité et coût à une vitesse constante élevée (1 500 tours/min). Il faut alors la coupler au rotor par un multiplicateur mécanique à engrenage, lourd et coûteux, de rapport élevé (x 40), assurant la vitesse de sortie requise. Il existe toutefois également des génératrices à couplage direct et à basse vitesse variable.

Composition d'une éolienne (©Connaissance des Énergies)

Acteurs majeurs

Les industriels

En 2023, près de 75% du marché mondial était détenu par les 10 principaux fabricants d’éoliennes selon FTI Consulting :

- Vestas (Danemark) avec 20% de parts de marché mondial ;

- Siemens Gamesa (Espagne) avec 13% ;

- Goldwind (Chine) avec 10% ;

- GE Renewable Energy (États-Unis) avec 9% ;

- Envision (Chine) avec 8% ;

- Mingyang (Chine) avec 7% ;

- Nordex (Allemagne) avec 5% ;

- Enercon (Allemagne) avec 4% ;

- Suzlon (Inde) avec 3% ;

- Shanghai Electric (Chine) avec 3%.

Ces chiffres illustrent la domination des fabricants européens et chinois sur le marché mondial de l'éolien, avec une présence notable de quelques acteurs américains et indiens.

La compétition est mondiale et se concentre en particulier sur le coût du cœur de l’éolienne, la turbine-génératrice.

L’industrie éolienne française

Ayant fait dès les années 1970 le choix du nucléaire, la France n’a pas eu à miser sur l’éolien pour produire de l’électricité « décarbonée ». Mais l’intérêt des énergies renouvelables dans une logique d’indépendance, de diversification et de protection de l’environnement, ainsi que la possession du deuxième « gisement de vent » en Europe, ont amené les autorités françaises à soutenir avec EDF, une filière éolienne.

Le Grenelle de l’Environnement avait fixé un objectif de 25 GW éoliens installés en France en 2020.

À fin 2023, le parc éolien français a une capacité installée de 21 GW, ce qui place le pays au 4e rang européen (après l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni) et au 8e rang mondial. Ce parc a généré 45 TWh en 2023, soit environ 7% de la production électrique française. Les deux premiers parcs offshores du pays ont également été mis en service coup sur coup en mai 2024.

Ces chiffres reflètent les efforts continus de la France pour augmenter sa capacité de production d'énergie éolienne et contribuer davantage à son mix énergétique renouvelable. La France rattrape son retard.

Toutefois, aucun acteur majeur au niveau mondial n'a émergé. On peut malgré tout citer, EDF Renouvelables, Engie Green et TotalEnergies dont les investissements dépassent le millard d'euros chaque année.

Autour de ses maîtres d’œuvre et de quelques industriels spécialisés (Vergnier), le Syndicat des énergies renouvelables répertorie une filière industrielle française de plus de 400 entreprises sur toute la chaîne de valeur dans les secteurs de l'éolien et des énergies marines(3).

Notons que l’éolien en mer est un segment de marché plus exigeant technologiquement, sur lequel l’offre française pourrait rattraper plus rapidement son retard initial grâce à sa maîtrise des matériaux résistant à des contraintes aérodynamiques élevées (aéronautique) et des technologies de plateformes marines (pétrole, gaz)

Aux origines de l'utilisation éolienne

L’énergie du vent est utilisée par l’homme depuis au moins 10 000 ans pour la navigation, puis, à l’apparition de l’agriculture, pour l’irrigation et la meûnerie. L’aspiration de l’eau souterraine par pompe à vent a joué un rôle important dans l’extension de l’agriculture aux grandes étendues découvertes depuis la fin du Moyen Âge, en particulier en Amérique.

La première production d’électricité éolienne date de la fin du XIXe siècle (1887-1890), à la suite de la découverte de la dynamo (Zénobe Gramme, Hippolyte Fontaine) et du transport du courant. Dans la première partie du XXe siècle, l’électricité éolienne a surtout été utilisée pour alimenter des sites isolés.

Le début de l’éolien électrique moderne date du premier choc pétrolier, lorsque les industriels danois (Vestas, Kuriant) puis allemands (Siemens) ont commencé à produire en série et à installer des parcs éoliens pour s’affranchir du pétrole. Les puissances initiales étaient de 20 à 30 kW, à comparer aux 5 à 8 MW des plus récentes. En 2015, le Danemark a produit 42,1% de son électricité à partir de l'éolien(6) mais les énergies fossiles jouent encore un rôle central dans le mix électrique national.

Enjeux actuels et futurs de la filière : va-t-elle poursuivre sa croissance ?

Ainsi, après un succès initial dû à sa « propreté » et à sa maturité technologique, l’éolien pourrait davantage constituer une source d’appoint dans le mix électrique futur, laissant la place à des modes de production de l’électricité plus efficaces, venus du solaire, de l’hydrogène, voire du nucléaire de l’ère « fertile » (réacteurs de génération IV).

Une source séduisante

Dans l’offre énergétique mondiale, l’éolien bénéficie aujourd’hui, à court terme, d’une des marges de progression les plus fortes. De nombreux États subventionnent les énergies renouvelables dans un contexte de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre (ambition renforcée par la COP21). Le vent séduit car il procure une énergie inépuisable et géographiquement bien répartie, transformable en électricité avec des technologies simples, sûres et maîtrisées.

Une croissance très élevée

L’éolien a compté pour environ 7% de la production électrique mondiale en 2022.

Ainsi, en près de deux décennies, au terme d’une croissance annuelle soutenue à plus de 30% à ses débuts, l’industrie éolienne avait déjà installé plus de 743 000 éoliennes dans le monde à fin 2022.

L’éolien a produit près de 1 870 TWh en 2022, soit près de 3 fois plus qu'il y a dix ans et environ 7% de la production totale d’électricité dans le monde.

Répondre à la faible densité de puissance en améliorant le rendement

L’éolien manque par nature de densité de puissance. Pour produire l’énergie électrique obtenue à partir d’un gramme d’uranium dans une centrale nucléaire, il faut approximativement un vent soufflant à 30 km/h, capté par douze éoliennes de 3 MW pendant une heure. Un EPR (1 600 MW de puissance) pourrait produire autant d'électricité que 2 400 éoliennes de 2 MW.

Pour gagner en rendement sur un site donné, des éoliennes géantes sont installées (comme l'Haliade 150). Des prototypes de 7 à 10 MW avec des mâts de 150 m et des pales de 100 m sont en essais. Mais à terre, les réticences esthétiques et environnementales se durcissent. L’avenir semble être en mer ou dans les déserts ventés, mais les coûts de maintenance et de connexion seront-ils supportables ?

Rentabilité économique ?

L’électricité produite par les parcs éoliens bénéficie d'un tarif d'achat garanti (par EDF) très supérieur au prix de marché. Pour l’éolien terrestre, cette garantie est de 82 € par MWh pendant 10 ans, puis entre 28 € et 82 € pendant 5 ans selon les sites.

Pour l’éolien offshore, le tarif d'achat est fixé à 130 € par MWh pendant 10 ans, puis entre 30 € et 130 € selon les sites(5). Ce soutien à la filière éolienne est répercuté sur la facture des consommateurs via l'accise sur l'électricité. Précisons que la Commission européenne a validé en 2014 une notification de la France concernant les tarifs d’achat en faveur des éoliennes terrestres. Ce système est « sécurisé » pour une période théorique de 10 ans et la filière n'est ainsi pas concernée pour le moment par le nouvelle dispositif de soutien aux énergies renouvelables, dit « complément de rémunération ».

Les États vont-ils pouvoir pérenniser leurs subventions initiales à l’éolien, financées par le consommateur ?

Acceptabilité sociale ?

Déjà montent, en Europe et en France, des résistances de type Nimby à l'insertion d'éoliennes dans le paysage, surtout du littoral et des montagnes. L’éolien ne pourra probablement constituer qu’une source d'appoint pour répondre aux futurs besoins électriques de la France, compte tenu de cette emprise au sol et des résistances associées.

Compétitivité industrielle ?

Face à la montée fulgurante de l’offre « low cost » chinoise, s’appuyant sur une attente domestique considérable, de quelles parts du marché les autres acteurs industriels vont-ils pouvoir s’assurer ?

L'offshore : la solution ?

Le troisième enjeu est dans l’éolien en mer. Malgré des coûts très importants entre autres liés à l’éloignement, l'éolien offshore est plus efficace que l'éolien terrestre car les vents sont plus forts et plus réguliers en mer.

Les grands industriels de l’offshore et des plateformes flottantes, en particulier français, vont-ils poursuivre de lourds investissements pour développer les éoliennes en mer à grande échelle ?

Le saviez-vous ?

L’énergie des vents créés par les différences d’exposition solaire de la Terre au cours des jours et des saisons est énorme, d’au moins un ordre de grandeur supérieure à celle que consomme aujourd’hui l’humanité. Mais l’essentiel de cette énergie n’est présente qu’en altitude. Par exemple, vers 11 000 mètres, les « jet streams » dont la vitesse moyenne est de 160 km/h, soufflent avec régularité et dissipent leur énergie en chaleur par frottement sur l’atmosphère.

Pour transformer cette énergie en électricité, certains proposent d’utiliser des grands cerfs-volants arrimés au sol et flottant à plusieurs milliers de mètres dans des vents d’altitude puissants et réguliers.