Mine d'uranium à ciel ouvert en Australie (©photo)

Définition des ressources et réserves

L’uranium naturel est un métal de couleur gris argenté présent partout dans l’écorce terrestre. On en trouve en particulier dans des gisements granitiques ou sédimentaires à des teneurs moyennes d'environ 0,2% à 2%.

Il convient de distinguer les ressources des réserves en uranium naturel : les ressources regroupent la totalité des quantités de minerais identifiées dans le sol, tandis que les réserves désignent la part de ces ressources dont l’exploitation économique est assurée dans les conditions actuelles. Les réserves sont ainsi assimilées aux ressources que l’on qualifie de « raisonnablement assurées » (RRA), c'est-à-dire la part techniquement « recouvrables » à un coût d’extraction satisfaisant. Les changements de prix, l’évolution des infrastructures, les technologies, les décisions politiques peuvent faire baisser ou augmenter les évaluations des réserves d’uranium naturel disponibles dans le monde.

À ces réserves s’ajoutent des ressources spéculatives supplémentaires, dont il ne sera pas fait mention dans cette fiche.

Exploitation : les grandes données

On trouve de l’uranium partout dans la croûte terrestre, dans des proportions variables, et également dans l’eau de mer.

PPM et teneur en uranium

Le terme "ppm" signifie "parties par million" et est une unité de mesure de concentration. Les ppm permettent de quantifier précisément des concentrations très faibles, ce qui est utile pour des substances comme l'uranium où même de petites quantités peuvent être significatives. Une valeur de 1 ppm signifie qu'il y a une partie de la substance en question pour un million de parties du mélange ou de la solution totale.

Pour convertir des parties par million (ppm) en pourcentage (%), on utilise la relation suivante :

1 ppm = 1 / 1 000000 × 100% = 0,0001%

Ainsi, pour convertir une valeur en ppm en pourcentage, on divise la valeur en ppm par 10,000. Par exemple, la conversion pour 100 ppm donne 0.01 % (100 / 1,000,000 × 100).

Concentration en uranium

Les roches sont toujours qualifiées de « minerais » lorsqu’elles possèdent une concentration en uranium supérieure à 1 000 ppm (soit 0,1%). Des roches ayant des concentrations en uranium inférieures à 0,1% peuvent également être qualifiées de « minerais » à condition que l’uranium puisse y être facilement séparé des autres éléments et soit économiquement recouvrable.

| Type de minerai | Teneur en Uranium |

|---|---|

| Minerai de qualité très élevée (Canada) - 20% U | 200 000 ppm U |

| Minerai de qualité élevée - 2% U | 20 000 ppm U |

| Minerai de basse qualité - 0.1% U | 1 000 ppm U |

| Minerai de très basse qualité (Namibie) - 0.01% U | 100 ppm U |

| Granit | 3-5 ppm U |

| Roche sédimentaire | 2-3 ppm U |

| Croûte terrestre continental | 2.8 ppm U |

| Eau de mer | 0,003 ppm U |

Réserves d’uranium naturel dans le monde

Les réserves doivent être estimées au regard d’un coût d’extraction. Par exemple, les réserves raisonnablement assurées, récupérables à moins de 260 $/kg d’uranium sont estimées à 8,07 millions de tonnes en 2019(1). Les RRA augmentent à mesure que le prix d'extraction monte aussi (en 2011, les RRA récupérables à moins de 130 $/kg d’uranium étaient estimées à 5,3 millions de tonnes).

La quantité mondiale d’uranium naturel nécessaire pour produire de l’électricité en exploitant la fission de l’uranium 235 (réacteurs de 1e à 3e générations) est estimée à 65 900 tonnes en 2014. Les RRA permettraient de soutenir cette consommation au rythme actuel durant plus de 100 ans. Au-delà, l’exploitation devra se porter sur des ressources aux coûts d’extraction supérieurs (voire dans les millions de tonnes d’uranium contenus dans les phosphates et les quantités encore plus importantes contenues dans l’eau des océans, toutefois dans d’infimes proportions).

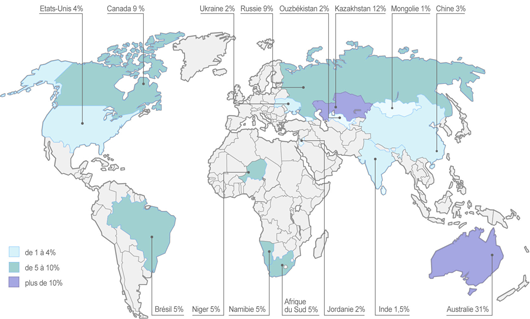

Répartition des réserves exploitables d’uranium par pays en 2022 (en %) :

- 29,2% Australie

- 9,5% Russie

- 8,7% Canada

- 8,3% Kazakhstan

- 7,4% Namibie

- 6,7% Niger

- 4,1% Afrique du Sud

- 3,3% Inde

- 2,8% Chine

- 2,1% Ukraine

- 17,9% Reste du monde

Source : Institut fédéral de géosciences et de ressources naturelles (BGR).

Les recherches des géologues permettent de savoir que d’importants gisements d’uranium restent à exploiter en Australie et au Canada. D’autres pays politiquement instables possèdent également d’importants gisements mais l’exploitation y est faible.

Exploitation des gisements d'uranium naturel dans le monde

| Pays | Production (tonnes U) |

|---|---|

| Kazakhstan | 21 227 |

| Canada | 7 351 |

| Namibie | 5 613 |

| Australie | 4 553 |

| Ouzbékistan | 3 300 |

| Russie | 2 508 |

| Niger | 2 020 |

| Chine | 1 700 |

| Inde | 600 |

| Afrique du Su | 200 |

| Ukraine | 100 |

| USA | 75 |

| Pakistan | 45 |

| Brésil | 43 |

| Iran | 20 |

| France | 0 |

| Total monde | 49,355 |

RRA à un coût d’extraction de 130$/kg d’uranium dans les pays possédant plus d’1% des réserves mondiales en 2009. En 2011, la part du Niger s'est élevée à 8%. (d'après données World Nuclear Association)

La répartition géographique des RRA d’uranium naturel dans le monde est relativement plus équilibrée que celle des réserves d’hydrocarbures (près de 48% des réserves prouvées de pétrole et plus de 43% de celles de gaz se trouvent au Moyen-Orient)(3). Ce constat doit toutefois être relativisé par la découverte de nouveaux gisements d’hydrocarbures non conventionnels.

Réserves d’uranium naturel en France

Les réserves en uranium de la France sont très faibles (< 0,5%), avec des coûts d’extraction très élevés.

Plus aucun uranium n'est extrait en France depuis 2015.

Mines d'uranium et groupes exploitants

10 compagnies se partagent 94% du marché de l'extraction de l'uranium dans le monde. Parmi elles, les trois plus importants producteurs d’uranium sont Kazatomprom (Kazakhstan), Orano (France) et Cameco (Canada). Toutes ces grandes compagnies sont nées des pays possédant les réserves en uranium naturel les plus importantes, à l’exception d’Orano (ex Areva).

Le groupe Orano s’est développé dans cette activité minière pour répondre à la forte demande du parc nucléaire français, composé de 58 réacteurs nucléaires. Notons que l’Australie, pays disposant des plus grandes réserves mondiales en uranium naturel, et le Kazakhstan, premier producteur mondial (36,5% de la production mondiale en 2012, 43% en 2022), ne possède pas de centrale nucléaire en activité.

| Entreprise | Pays d'origine | Tonnes U | % de la production mondiale |

|---|---|---|---|

| Kazatomprom | Kazakhstan | 11 373 | 23 % |

| Cameco | Canada | 5 675 | 12 % |

| Orano | France | 5 519 | 11 % |

| CGN | Chine | 4 627 | 10 % |

| Uranium One | Canada | 4 454 | 9 % |

| Navoi | Ouzbékistan | 3 300 | 7 % |

| CNNC | Chine | 3 247 | 7 % |

| BHP | Australie/UK | 2 813 | 6 % |

| ARMZ | Russie | 2 508 | 5 % |

| General Atomics/Quasar | USA | 1 740 | 4 % |

| Other | 4 098 | 6 % | |

Notons l'essor des compagnies chinois et kazakhs au cours des dix dernières années.

| Mine | Pays | Principal propriétaire | Production (tonnes U) | % de la production mondiale |

|---|---|---|---|---|

| Cigar Lake | Canada | Cameco/Orano | 6 928 | 14 % |

| Husab | Namibie | Swakop Uranium (CGN) | 3 358 | 7 % |

| Inkai, sites 1-3 | Kazakhstan | Kazatomprom/Cameco | 3 201 | 7 % |

| Olympic Dam | Australie | BHP Billiton | 2 813 | 6 % |

| Karatau Budenovskoye 2 | Kazakhstan | Uranium One/Kazatomprom | 2 560 | 5 % |

| Rössing | Namibie | CNNC | 2 255 | 5 % |

| SOMAIR | Niger | Orano | 2 020 | 4 % |

| Four Mile | Australie | Quasar | 1 740 | 3 % |

| Central Mynkuduk | Kazakhstan | Ortalyk | 1 650 | 3 % |

| South Inkai 4 | Kazakhstan | Uranium One/Kazatomprom | 1 600 | 3 % |

Usages et stocks

Depuis la fin des années 1980, la production des mines d’uranium couvre uniquement 50 à 60 % de la consommation totale des réacteurs. Le complément d’offre est essentiellement issu de la mobilisation des stocks en uranium. S’y ajoutent d’autres stocks de matières militaires (Etats-Unis et ex-URSS) et, enfin les matières issues du recyclage via le traitement des combustibles usés.

Aujourd’hui, la production d’uranium naturel est encore inférieure à la demande : de l'ordre de 74% en 2022. Un pic à 98% avait été atteint en 2015.

Économiquement, l’uranium utilisé ne peut être extrait qu’à partir de minerais à haute teneur. Sur la base des ressources minières à haute teneur connues aujourd’hui et de la production d’électricité dans les centrales nucléaires actuellement en service, les réserves seraient épuisées dans près d'une centaine d’années.

C’est une des raisons de l’intérêt porté aux centrales nucléaires dites de « 4e génération » qui sont actuellement en phase de développement, à l'image du démonstrateur Astrid du CEA (un déploiement industriel était envisagé en 2000 par le Forum International Génération IV à l'horizon 2040/2050). Elles seraient capables de multiplier par 50 la production d'électricité à partir de la même quantité d'uranium naturel par rapport aux centrales actuelles, ce qui augmenterait d’autant la durée des réserves d’uranium.

L'impact du coût de l’uranium sur le coût du kWh serait considérablement diminué, autorisant des extractions plus coûteuses et donc des réserves pratiquement inépuisables. Les centrales de 4e génération permettraient par ailleurs de consommer une part importante des déchets résultant de la production d’électricité.

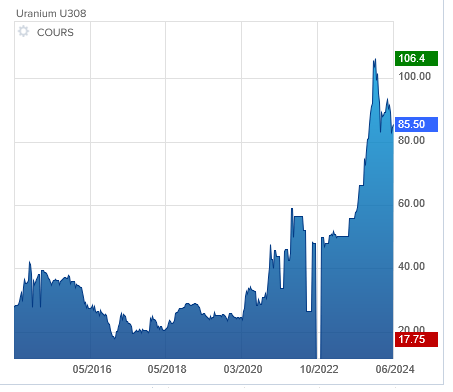

Prix de la livre d'uranium

En janvier 2024, le cours Uranium U308 a atteint un sommet de 106,40 $ avant de subir une baisse de 6 %, et se stabilisant autour de 85,50 $ depuis. Malgré la baisse récente, le prix de l'uranium montre une croissance impressionnante à plus long terme. En effet, sur une période d'un an, le prix a augmenté de plus de 50 %, tandis que sur trois ans, il a bondi de 165 %, et sur cinq ans, de 250 %. Cette tendance haussière à long terme est illustrée par une augmentation de plus de 200 % sur dix ans, marquant une reprise significative depuis ses niveaux les plus bas autour de 17,75 $.

Les facteurs derrière cette augmentation comprennent les programmes de construction de nouveaux réacteurs nucléaires et les problèmes de production chez les grands acteurs miniers. Ces éléments ont contribué à une augmentation de la demande pour le combustible nucléaire, poussant les prix à des niveaux élevés. Cela reflète donc les attentes croissantes concernant son rôle dans la transition énergétique mondiale vers des sources d'énergie plus durables. Les fluctuations à court terme, comme celles observées récemment, sont souvent liées à des facteurs temporaires ou des ajustements du marché, mais la tendance à long terme reste résolument à la hausse. Ces dynamiques suggèrent que, malgré les variations actuelles, l'uranium continuera probablement à jouer un rôle crucial dans l'approvisionnement énergétique mondial, soutenant ainsi des prix élevés à l'avenir.

La livre pèse environ 453 grammes.

Projections

Les ressources mondiales d’uranium commencent à être estimées dans les années 1950, alors que les États-Unis mettent en place le programme « Atoms for Peace » et que l’AIEA est créée. L’OCDE publie en 1965 un Livre rouge nommé « Évaluation des ressources mondiales d’uranium et de thorium ». Depuis lors, l’OCDE publie tous les deux ans une version mise à jour des réserves estimées grâce aux informations communiquées par une cinquantaine de pays, dont quasiment tous les producteurs significatifs d’uranium.

L’exploitation des réserves d’uranium naturel dépend avant tout du développement de la production d’énergie nucléaire. Celle-ci dépend elle-même principalement des orientations politiques et économiques (part de la production d’énergie nucléaire dans le mix électrique) ainsi que de la croissance démographique (hausse de la demande d’électricité).

En 2005, la World Nuclear Association (WNA) a posé l’hypothèse d’un doublement de la puissance installée du parc nucléaire mondial d’ici à 2030 (de 370 GWe à 740 GWe). Dans ce scénario, le parc nucléaire mondial serait toujours essentiellement constitué de réacteurs à eau, dont certains seraient remplacés par des réacteurs de 3e génération. La consommation annuelle d’uranium naturel atteindrait alors, selon la WNA, 159 000 tonnes d’uranium en 2035, soit plus du double de la consommation actuelle. Cette hausse de la consommation nécessiterait l’exploitation de nouvelles mines d’uranium.

L'accident de Fukushima Daiichi a toutefois freiné le développement de l'énergie nucléaire dans le monde. Au 18 avril 2014, la puissance installée du parc nucléaire mondial atteint 372,8 GW.

Le développement des Réacteurs à Neutrons Rapides (RNR, 4e génération) pourrait bouleverser la notion même de réserves d’uranium. Ces réacteurs utilisent en effet directement l’isotope U238 dit « fertile », qui est plus de 100 fois plus abondant que l’uranium 235. Dans cette hypothèse, la question des réserves d’uranium naturel ne se poserait plus dans les mêmes termes. En particulier, les RNR pourraient utiliser comme combustible, pendant des millénaires, les milliers de tonnes d’uranium « appauvri » en uranium 235 provenant des réacteurs de 1e à 3e génération, actuellement considérés et stockés comme des déchets.

Également au centre des recherches actuelles, le thorium est l’autre métal « fertile » pouvant alimenter des réacteurs nucléaires à neutrons rapides (réacteurs à sels fondus). Ses réserves sont 3 à 4 plus abondantes dans l’écorce terrestre que celles d’uranium. Son exploitation future dans des réacteurs à sels fondus pourrait elle aussi avoir un impact sur l’exploitation des RRA d’uranium naturel.

Il existe de nombreux isotopes de l'uranium mais l’uranium naturel présent dans l’écorce terrestre n’est constitué que de trois isotopes : l'uranium 238, le plus lourd atome naturel et le plus abondant (99,28%), l'uranium 235 (0,71%) ainsi que des traces d’uranium 234 (0,006%).