Une tarification progressive de l'électricité existe déjà en Californie.

Définition

La tarification « progressive » d'un bien consiste à fixer un prix différent pour ce bien en fonction de son niveau de consommation, avec une augmentation par paliers successifs. Autrement dit, plus on consomme, plus le prix payé par le consommateur est élevé.

Dans une logique de sobriété, ce principe fait l'objet d'une attention particulière pour des besoins essentiels comme l’eau ou l’énergie. Il est censé permettre une meilleure maîtrise des consommations, tout en réduisant les facteurs des ménages « sobres ».

Ce type de tarification est souvent présenté comme un système de bonus/malus.

Application à l'énergie et avantages

Dans le cadre d’une tarification progressive de l'énergie, les premiers kWh d’électricité (ou m3 de gaz) consommés pour satisfaire les besoins de base d’un foyer sont peu chers (voire gratuits) afin d’en garantir l’accès aux plus modestes. Les tranches de consommation élevées, dites « de confort » ou jugées excessives, sont pénalisées par un prix du kWh ou du m3 plus élevé.

Théoriquement, la tarification progressive se veut plus juste pour les ménages modestes , tout en incitant les gros consommateurs à réduire leurs consommations d'énergie (électricité, gaz, eau)(1) : les ménages à faibles revenus bénéficient e factures réduites, car ils consomment généralement moins et ne paient que les tarifs (plus faibles) des tranches les plus basses de consommation.

Ces tarifs bas pour les consommations essentielles (besoins de bases) sont compensés par des tarifs plus élevés pour les usages non essentiels. Les ménages plus énergivores, théoriquement plus aisés, sont incités à réduire leurs consommations en voyant leurs factures augmenter, ce qui peut aussi dynamiser le marché de la rénovation thermique.

Limites

Un écueil est souvent cité au sujet d'une tarification progressive de l'énergie : les locataires de logements mal isolés, les familles nombreuses, les personnes sans emploi ou handicapées passant du temps à leur domicile ou encore les propriétaires modestes de « passoires énergétiques » peuvent pâtir d'un tel système sans pouvoir réellement agir sur les causes du problème.

Outre la difficulté de fixer le niveau des différentes tranches d'une tarification progressive, les modalités de mise en place d’une telle tarification s’avèrent complexes dans certains cas (exemple de la consommation des particuliers dans des résidences secondaires ou des inactifs à domicile).

La tarification progressive appliquée uniquement aux énergies en réseau (électricité, gaz) pourrait pousser les ménages à se tourner vers des énergies non régulées et parfois plus polluantes pour se chauffer, comme le fioul ou le bois.

Enfin, ce système de tarification ne traite pas directement le problème des pics de consommation, qui nécessitent souvent des moyens de production très polluants.

Dans l'annexe d'un rapport de 2023 de Terra Nova(2), l’intérêt de la tarification progressive, « idée pouvant paraitre séduisante au premier abord » est étudié et relativisé : tant au niveau de l'objectif de redistribution (« de nombreux ménages aux revenus modestes ont aujourd’hui des consommations importantes d’électricité ou de gaz en raison de la mauvaise isolation de leur logement ») que de celui de maîtrise de la demande (« si une tarification progressive, dont le prix unitaire varie avec la consommation annuelle, devait s’additionner à une tarification horo-saisonnière, dont le prix unitaire varie avec l’heure ou le jour de l’année, il est vraisemblable que les ménages seraient confrontés à une complexité inextricable lors de la lecture de leurs factures, qui se composent d’ores et déjà de multiples termes »).

En juillet 2022, Terra Nova avait présenté une une proposition de « tarification duale » pour les ménages, consistant à :

- « leur rendre accessible une première tranche « de base » de consommation d’électricité et de gaz (5 MWh/an pour le total des deux énergies, étant supposé que le fournisseur d’électricité d’un ménage soit la même entreprise que son fournisseur de gaz), à un prix administré inférieur à celui en vigueur actuellement dans le cadre du bouclier tarifaire ;

- leur facturer leur éventuelle consommation supplémentaire au prix du marché de gros, à un niveau « fortement désincitatif » au vu des prix constatés depuis l’été 2021. »

Tarification actuelle de l'électricité en France

En France, la tarification actuelle de l’électricité est constituée de deux composantes : une part fixe proportionnelle à la puissance souscrite (abonnement) et une part variable proportionnelle à la quantité de kWh consommés.

Cette tarification est parfois dite « dégressive » car plus un particulier consomme, plus le coût du kWh rapporté au prix total de la facture diminue(3). En d’autres termes, la part abonnement de sa facture est « amortie » par une consommation élevée.

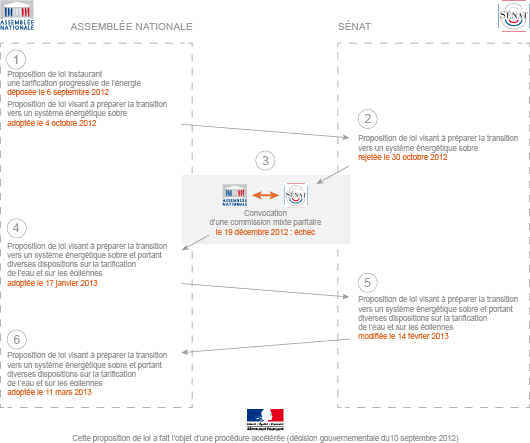

Proposition de loi pour une tarification progressive de l'énergie en 2012/2013

En septembre 2012, le député socialiste François Brottes avait déposé à l’Assemblée nationale une proposition de loi visant notamment à instaurer une tarification progressive de l’énergie et l'eau. Six mois et plusieurs lectures du texte plus tard au sein des deux assemblées (et un échec en commission mixte paritaire), une proposition (consultable ci-après) a été adoptée en mars 2013 en lecture définitive au Palais Bourbon(4).

Le 11 avril 2013, le Conseil constitutionnel a toutefois déclaré contraire à la Constitution les articles de la proposition de loi Brottes relatifs à la tarification progressive (notamment en raison des « différences de traitement qui résultent du choix de réserver le dispositif aux seules consommations domestiques méconnaissent l’égalité devant les charges publiques »).

Consulter la décision n° 2013-666 du Conseil constitutionnel du 11 avril 2013.

Le système de bonus-malus pour les consommations résidentielles des énergies de réseaux (eau, électricité, chaleur) devait être mis en place au 1er janvier 2015 pour une phase de test (le dispositif devant être effectif en 2016). Les bonus-malus auraient été calculés à partir de volumes de base dépendant de la composition du foyer, de la localisation géographique et du type d’énergie consommé. Les résidences secondaires auraient été soumises à des malus (pas de bonus) avec des volumes de base plus réduits.

La proposition de loi visant à réduire la consommation d’énergie par le biais d’incitations tarifaires avait suscité de nombreux débats à l’Assemblée nationale et au Sénat. Les débats auront d'ailleurs permis de rappeler aux observateurs toutes les étapes possibles de l’élaboration d’une loi et le principe de la « navette parlementaire » (les deux assemblées doivent voter à la majorité le texte dans les mêmes termes afin que celui-ci soit adopté).

Et ailleurs dans le monde ?

À l’étranger, une tarification progressive de l’énergie a déjà été expérimenté et existe dans différentes régions du monde, notamment en Italie, en Californie, dans quelques régions du Canada ou encore au Japon.

« En Belgique, elle a fait l’objet d’annonces politiques mais pas d’une implémentation concrète », rappelle l'étude de Terra Nova précédemment citée.

Et pour l'eau ?

Le principe d'une tarification progressive est fréquemment évoqué pour l'eau. En 2023, Emmanuel Macron annonçait notamment souhaiter la généralisation d'une « tarification progressive et responsable » de l'eau. Les premiers mètres cubes seront « facturés à un prix modeste, proche du prix coûtant », mais « au-delà d'un certain niveau, le prix du mètre cube sera plus élevé », indiquait-il alors.

La mesure vise notamment les propriétaires de piscines qui remplissent leurs bassins chaque année, les amateurs de bains et les passionnés de jardinerie qui ne récupèrent pas assez d'eau de pluie.

Les inconvénients pour l'électricité et le gaz touchent moins l'eau, notamment car il n'y a pas d'alternative pour l'utilisation de l'eau, qui ne dépend pas non plus de l'efficacité énergétique d'un logement. Pour beaucoup, il s'agit d'une mesure de bon sens, surtout avec l'augmentation de la fréquence et de la durée des périodes de stress hydrique(5). Certaines villes l'ont déjà mis en place, à l'instar de Toulouse.