Les productions intermittentes compliquent l'ajustement entre offre et demande d'électricité. (©C. Beyssier/EDF Renouvelables)

L'observation de prix négatifs de l'électricité sur les marchés n'est pas un phénomène nouveau mais il est de plus en plus fréquent.

Principe général

La formation des prix de gros de l’électricité résulte de la rencontre d’une offre (la production) et d’une demande (la consommation). Schématiquement, plus l’offre est forte par rapport à la demande, plus le prix de l’électricité baisse (une offre trop importante peut donc induire un prix négatif du MWh sur les marchés à court terme spot).

Les prix négatifs de l'électricité surviennent lorsque la production excède largement la demande, obligeant les producteurs à payer pour que leur électricité soit consommée, souvent pour éviter d'arrêter et de redémarrer les centrales, ce qui est coûteux et complexe. Cela se produit fréquemment dans les systèmes avec une forte pénétration des filières renouvelables à production variable (solaire ou éolien).

Formation des prix négatifs

Les prix négatifs constituent « un signal envoyé par le marché » et celui-ci « ne relève pas nécessairement d’un dysfonctionnement du système électrique ou du marché spot », souligne la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Toutefois, « certaines occurrences de prix négatifs ne sont pas le reflet de l’optimisation économique de tous les moyens de production, de consommation et de flexibilité » et ces heures à prix négatifs engendrent « une perte économique pour la collectivité ».

Impact des filières à production intermittente

L’offre ne peut pas toujours s’ajuster à la demande, notamment parce que l’électricité est difficilement stockable à grande échelle. L’intégration croissante de capacités de production intermittentes telles que les éoliennes et les panneaux photovoltaïques rend cet ajustement encore plus délicat à maîtriser. En effet, ces dernières produisent de l’électricité lorsque la ressource est disponible (vent, soleil) et pas toujours lorsque la demande peut absorber cette production.

Avec l'essor des capacités solaires et éoliennes, l'électricité est de plus en plus souvent vendue sur les marchés à des prix en-dessous de zéro. Rappelons que l’électricité générée par les capacités à production intermittente est « prioritaire » sur le réseau devant les autres moyens de production pilotables (centrales hydroélectriques, nucléaires, à gaz ou au charbon).

Lorsque la production issue de ces capacités est très importante alors que la demande est faible, il faut évacuer cette électricité par moments, quitte à la vendre à prix négatifs, pour éviter une « surchauffe » du réseau. Pour des raisons techniques, la quantité d'électricité injectée sur le réseau doit en permanence être égale à la quantité d'électricité soutirée, plus les pertes en ligne par effet Joule.

Une incitation à réduire la production

Un prix négatif signifie un excédent de production sur le réseau et encourage les producteurs qui le peuvent à arrêter leurs centrales. Les exploitants d'énergie renouvelable sont sollicités, car elles sont pilotables : il faut une minute pour stopper un parc photovoltaïque, deux à trois minutes pour une éolienne.

Lors de ces plages de surproduction, certaines centrales « traditionnelles » (à gaz par exemple) continuent aussi parfois à produire car les arrêter ou les redémarrer pour quelques heures est coûteux ; ou plus exactement plus coûteux pour le producteur que de payer un acheteur pour consommer l’électricité. Ces situations font baisser leur rentabilité.

Solutions

Des opérateurs, notamment ceux qui disposent de STEP, peuvent alors être rémunérés pour absorber cette électricité excédentaire.

La récurrence de prix négatifs envoie un signal urgent montrant qu'il faut plus de flexibilité de l'offre et de la demande, par le développement :

- des capacités électriques davantage pilotables ;

- des capacités de stockage de l'électricité ;

- des incitations financières à déplacer les consommations dans le creux de l'après-midi, par exemple pour recharger les véhicules.

Combien d'heures à prix négatifs ?

En France

Les prix négatifs sont de plus en plus fréquents sur les marchés de l'électricité : « alors que les heures à prix négatifs n’avaient jamais représenté plus de 102 heures par an jusqu’en 2022, soit 1,2% du temps (ndlr : situation survenue en 2020), elles ont représenté 147 heures en 2023 (1,7% du temps) et 235 heures au premier semestre 2024 (5,4% du temps) », souligne la CRE dans un rapport dédié de novembre 2024(1).

Dans son Bilan électrique 2024(2), RTE indique que « deux fois plus de prix spot négatifs qu’en 2023 ont été enregistrés en 2024 », avec 359 heures concernées, soit 4% du temps.

« Lorsqu’ils sont survenus, ces prix sont la plupart du temps demeurés proches de zéro, sans s’établir à des valeurs très basses, et se sont souvent succédé pendant plusieurs heures la nuit ou l’après-midi durant les week-ends au printemps et à l’été », précise le gestionnaire de réseau (comme le montre le graphe ci-après, source : RTE).

Prix négatif de l'électricité le 19 mars 2025 : une bonne nouvelle pour vos factures (Selectra)

Et ailleurs ?

Ce phénomène de prix négatifs ne se limite naturellement pas à la France. En Suisse, les prix ont dégringolé à - 400 €/MWh le 14 juillet 2024. Ces prix s'observent généralement en été, à la mi-journée, au moment où la production solaire bat son plein.

Au sein de l'Union européenne, ces phénomènes d'heures à prix négatif ou nul sont « devenus plus fréquents en 2024 par rapport à 2023 (4% des heures en moyenne dans l’UE contre 2% en 2023) et se sont produits pratiquement partout dans l’UE », indique Ember.

Dans le sud de l'Australie, cela a été le cas 20% du temps depuis 2023, note l'Agence internationale de l'énergie (AIE). À l'origine du phénomène : une production renouvelable abondante qui fait s'effondrer les prix quand la demande est faible.

Installations renouvelables : quel impact ?

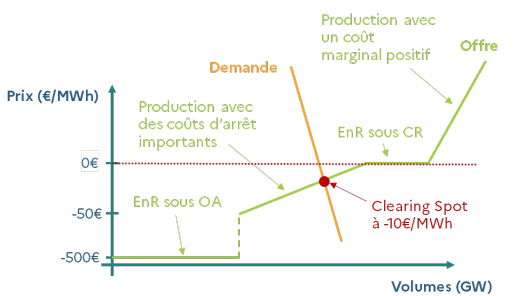

Certaines installations renouvelables, sous obligation d'achat (OA), sont « insensibles aux prix de marché et produisent à tout prix alors que leur coût d’arrêt est en général nul ou très faible », note la Commission de régulation de l'énergie (CRE) dans son rapport de novembre 2024. Elles ne pâtissent ainsi pas de ces épisodes à prix négatifs (voir schéma de la CRE ci-après qui représente l'équilibre sur le marché spot lors d'une heure à prix négatif).

Ce tarif garanti est « très souvent au-dessus du prix du marché (souvent entre 100 et 200 euros le MWh). C’est complètement idiot et c’est la raison pour laquelle les pouvoirs publics souhaitent mettre fin à ce système des obligations d’achat et privilégier les contrats d’achat directs entre producteurs et fournisseurs (ou consommateurs) », précise l'économiste Jacques Percebois.

La CRE recommande à ce titre d'« amender certains contrats d’OA déjà signés, afin d’inciter ces installations à interrompre leur production lors des heures à prix négatif. Le producteur ne serait pas pénalisé car il percevrait une compensation financière équivalente au tarif d’achat multiplié par une estimation normative de la baisse de production engendrée par ces arrêts ».

En revanche, les installations disposant comme dispositif de soutien d'un complément de rémunération (CR), « sont contractuellement incités à s’arrêter, sous peine de perdre le bénéfice du CR et de la prime pour prix négatifs (ils offrent donc leur production à un prix proche de 0 €/MWh) », indique la CRE(3).

Rôle des interconnexions

Lors des heures à prix négatifs sur la période de début 2023 à mi-2024, la France a été « exportatrice dans 85% des cas », selon la CRE. Durant ces épisodes, la France importe généralement plus que d’habitude de l’Allemagne et de la Belgique, « qui connaissent aussi des prix négatifs dans plus de 80% des cas lorsque les prix sont négatifs en France » et exporte davantage vers les autres voisins connaissant alors des prix plutôt positifs.

Ainsi, les interconnexions « permettent, dans la grande majorité des cas, d’exporter la production française excédentaire, à l’origine du phénomène de prix négatifs », souligne la CRE.

Quel impact sur la facture des particuliers ?

Les prix négatifs modèrent la facture finale car ils la lissent avec les prix parfois très élevés observés.

Les industriels électro-intensifs peuvent en bénéficier s'ils parviennent à déplacer leurs consommations aux moments les plus avantageux (on parle d'effacement).