Vue d'une salle de pilotage de scanners dans le service de médecine nucléaire de l'hôpital Georges Pompidou. (©Noak/Le bar Floréal/IRSN)

Les Français sont exposés en permanence à la radioactivité : ils absorbent des rayonnements « ionisants »(1) par différentes voies (inhalation, irradiation externe, ingestion), principalement d’origine naturelle.

Mesure

La dose « efficace » reçue par les Humains évalue les conséquences sanitaires de cette exposition en sieverts (Sv).

Autrement dit, le sievert est l'unité de mesure des effets de la radioactivité sur le corps. Le millisievert est souvent utilisé, sachant que 1 Sv = 1 000 mSv.

Dose moyenne reçue en France

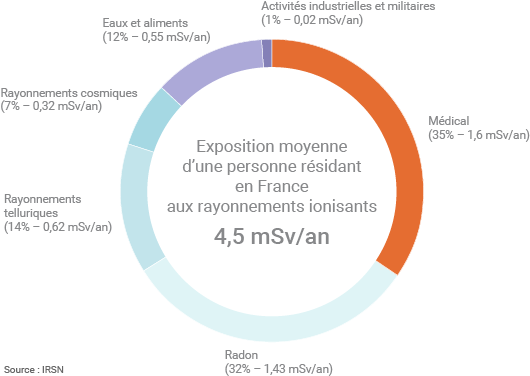

Selon les dernières estimations de l’IRSN, une personne habitant en France reçoit en moyenne une dose moyenne d'origine naturelle et artificielle de l'ordre de 4,5 mSv par an (4,6 mSV selon une exposition pédagogique de janvier 2025 de la nouvelle Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection - ASNR).

D'où viennent les radiations reçues par les Français ?

Origines de la dose efficace « moyenne » de radioactivité reçue annuellement par un Français (©Connaissance des Énergies d'après IRSN)

Radioactivité naturelle

La plus grande partie de l'exposition des Français à la radioactivité est d’origine naturelle (environ 3 mSv par an selon l'ASNR).

Le radon, gaz produit par désintégration du radium(2) (plus particulièrement dans les zones granitiques et volcaniques), constitue à lui seul presque un tiers de l’exposition de la population française aux rayonnements ionisants (dose moyenne de 1,4 mSV par an).

S’y ajoutent :

- des rayonnements « telluriques » (le sous-sol terrestre contient des atomes radioactifs tels que potassium 40, le thorium 232, l’uranium 235 ou l’uranium 238)

- des rayonnements cosmiques (un flux continu de photons et de particules provient de l’espace (15% à 20% de la dose de radioactivité naturelle reçue par les Français). Et plus on monte en altitude, plus la protection contre les rayonnements cosmiques diminue (raison pour laquelle l'exposition des personnels navigants est surveillée).

Autres sources

Une partie importante des rayonnements ionisants reçus par les Français est due à l’exposition médicale (scanners, radiographies, etc.). La dose de radioactivité moyenne reçue chaque année par un Français en lien avec cette exposition atteint 1,3 mSv/an selon l'ASNR (soit presque un tiers de la dose annuelle « moyenne »), celle-ci étant très variable d’un individu à un autre.

Les eaux et aliments contiennent par ailleurs des radionucléides qui comptent pour 12% de l’exposition moyenne des Français à la radioactivité.

Les rejets industriels et militaires (incluant la radioactivité résiduelle due à l’accident de Tchernobyl) auxquels pensent spontanément de nombreuses personnes sont quant à eux à l’origine de moins de 1% de la dose annuelle moyenne reçue par un Français (0,02 mSv/an).

En 1986, la dose moyenne reçue par la population française due aux retombées de Tchernobyl était de l'ordre de 0,3 mSv selon l'ASNR.

Réglementation

En France, la limite réglementaire pour l’exposition de la population à ces rayonnements artificiels (hors exposition médicale) a été fixée à une dose maximale de 1 mSv/an(3).

Ordres de grandeur

Notons que les pratiques individuelles ont un impact sur l’exposition à la radioactivité. Un vol d’une dizaine d’heures de Paris à Tokyo engendre par exemple une exposition de 0,06 mSv, la radioactivité augmentant en altitude(4). La dose reçue lors d'un vol Paris/New York avoisine 0,03 mSv selon l'ASNR.

Dans le secteur médical, un seul scanner abdominal délivre par exemple une dose de l’ordre de 12 mSv (contre 0,1 mSv lors d'une radiographie du thorax).

Le tabac et la consommation de poissons et fruits de mer riches en polonium 210 influent également sur la dose annuelle de radioactivité reçue par une personne.

Il est ainsi difficile de calculer l’exposition individuelle d’une personne en particulier sans connaître l’ensemble des caractéristiques liées à cette personne.

À partir de quand la dose radioactive est dangereuse ?

En matière de risques sanitaires, la plupart des études épidémiologiques n’indiquent pas(5) de risque accru de développer des cancers en cas d’exposition à des doses inférieures à 100 mSv.

En 2025, l'ASNR indique toutefois que l' « on ne sait pas aujourd’hui quelle est la nature du risque en dessous de 100 mSv », précisant que « des études épidémiologiques et expérimentales sont conduites sur le sujet ».