Terrils à Loos-en-Gohelle dans le Pas-de-Calais (©flickR-Daniel Jolivet CC)

Définition et origine

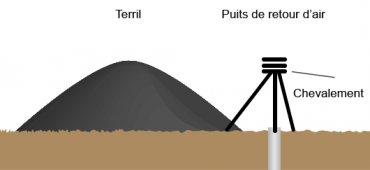

Un terril est un entassement de déchets miniers à ciel ouvert, la plupart du temps issu de l’extraction du charbon. Les remblais issus d’autres mines ou carrières, par exemple de fer ou de phosphate, sont parfois également qualifiés de terrils.

Ce terme proviendrait du mot wallon « terri » qui qualifie un amas de terre et de pierre (on ne prononce d'ailleurs pas le « l » final comme pour le mot « fusil »). Ce terme pourrait également descendre par altération du mot « stériles », qualificatif associé (à tort) aux déchets prélevés.

Les termes synonymes de « crassier » ou « halde » sont parfois également employés pour désigner un terril.

Composition et types de terrils

Concrètement, un terril est principalement composé de sous-produits de l’exploitation minière, à savoir des schistes, des grès carbonifères et d’autres résidus mais il contient également des restes de houille.

Outre leur forme, les terrils sont parfois classifiés au sein des catégories suivantes :

- terril « monumental » (au regard de leur surface et de leur volume) ;

- terril « signal » (visible à plus de 15 km) ;

- terril « mémoire » (lié à un événement historique) ;

- terril « nature » (recouvert d’éléments végétaux) ;

- terril « loisirs », support à des activités comme du ski sur le terril 42 de Nœux-les-Mines (stade de glisse Losinord(1)) ou du trail comme le terril 94 de Noyelles-sous-Lens (qui dispose notamment d'un escalier de 140 marches et d'une zone de crossfit(2)).

Histoire et évolutions

Les terrils n’ont pas toujours eu la forme conique à laquelle on les associe fréquemment. Les premiers d’entre eux, apparus dans les années 1850, étaient plats : les résidus miniers étaient alors transportés hors des galeries au moyen de paniers, puis plus tard par un système de wagonnets et déposés à proximité de la mine. C’est à partir de la fin du XIXe siècle que sont apparues, grâce à la mécanisation, les premières collines artificielles de résidus miniers : les terrils étaient alors édifiés par rampes ou par déversement de déchets à leur sommet depuis des bennes reliées à des grues.

Terrils de Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais)

Les grands terrils modernes (de formes coniques ou à plateaux) ont vu le jour après la Seconde Guerre mondiale, à l’image du massif de 3 terrils de Loos-en-Gohelle dans l’ancien bassin minier du Pas-de-Calais.

Il y avait 5 terrils à l'origine mais il n’en reste plus que trois : les jumeaux (74a et 11/19 et la plateforme entre les deux (les deux autres ayant été exploités). Les terrils jumeaux culminent à une hauteur de 186 m, ce qui les place parmi les plus hauts terrils houillers d’Europe.

Les terrils de Loos-en-Gohelle sont des symboles de l'activité minière. Une illustration parmi d'autres : fin 2015, un déplacement de près d'un millier de personnes y était prévu dans le cadre de la COP21, avant que cette visite soit finalement annulée pour des raisons de sécurité(3). En 2018, le Président Emmanuel Macron est également monté en haut du « terril du 11/19 », au sommet duquel il a effectivement un discours.

Longtemps considérés comme dépourvus de valeur marchande, les résidus miniers des terrils sont parfois réutilisés aujourd’hui, par exemple pour constituer le soubassement de routes. Certains terrils font par ailleurs l’objet d’une préservation(4) au titre de leur qualité biologique (diversité de biotopes).

Le bassin du Nord-Pas-de-Calais au Patrimoine mondial de l'Unesco

En juin 2012, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais (incluant 51 des près de 340 terrils y étant recensés - chaque terril s’est vu attribuer un numéro (de 1 à 260) ainsi qu’une lettre pour les terrils « satellites » (ex : 70A, 70 B, etc.) - ainsi que de nombreux équipements : fosses, chevalets, édifices, etc.) a été inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Le site « témoigne de la recherche du modèle de la cité ouvrière, du milieu du XIXe siècle aux années 1960, et illustre une période significative de l’histoire de l’Europe industrielle. Il informe sur les conditions de vie des mineurs et sur la solidarité ouvrière », souligne l'Unesco(5).