Professeur d’économie à l’université Paris-Dauphine - PSL

Fondateur de la Chaire Économie du Climat

Le mot « climat » n’apparaît ni dans les 22 propositions de Marine Le Pen pour l'élection présidentielle de 2022, ni dans le programme de Jordan Bardella pour les législatives.

En revanche, le terme « Empreinte carbone » a été introduit dans celui de Jordan Bardella Dans le débat public, il est abondamment utilisé par les candidats du RN pour rejeter toute contrainte, réglementaire ou budgétaire, introduite au nom de l’action climatique, et justifier une « écologie du bon sens » basée sur la systématisation de la préférence nationale.

Cette utilisation dévoyée du concept d’empreinte est d’autant plus pernicieuse qu’une grande partie de nos concitoyens sont effectivement persuadés que les émissions que nous réduisons en France se retrouveraient automatiquement dans celles de pays extérieurs, notamment la Chine. Comme dans un mécanismes de vases communicants, nous réimporterions ces émissions, via les achats de biens à l’étranger. D’où une empreinte carbone qui ne diminuerait pas alors même que nous réduisons les émissions sur le territoire.

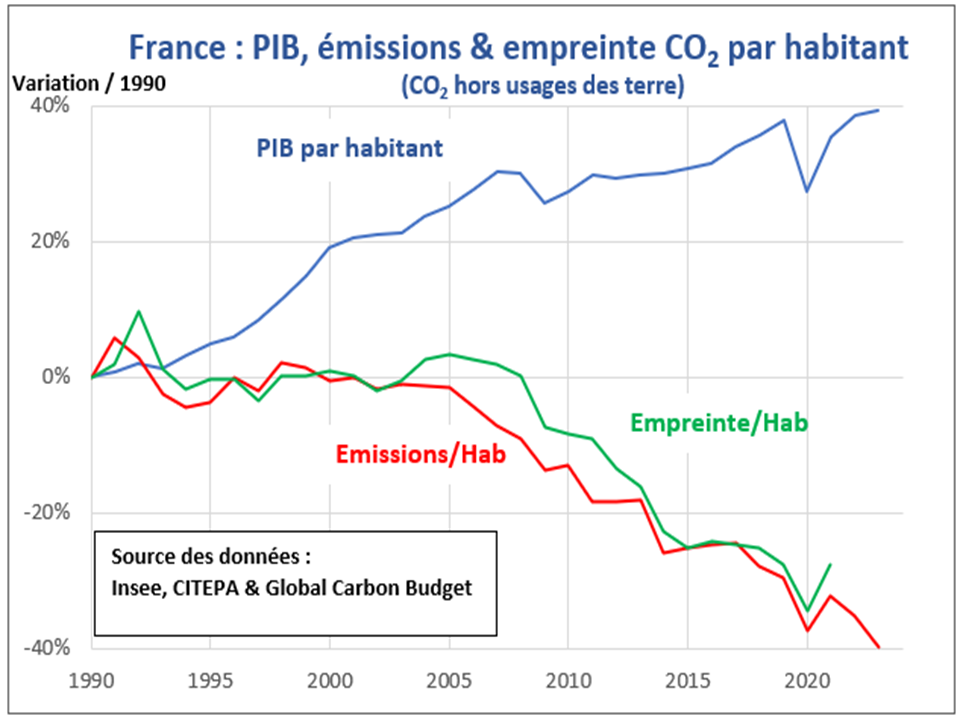

Cette image d’Epinal ne correspond pas à la réalité. Depuis 2005, la baisse des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire a bien entrainé une baisse de notre empreinte. Le bon critère pour faire baisser les émissions n’est pas l’origine nationale ou étrangère des produits consommés. Retour rapide sur le concept d’empreinte carbone et son utilisation erronée par le RN dans le débat public.

L’empreinte carbone de la France est supérieure à ses émissions territoriales

L’empreinte carbone d’un pays est obtenue en ajoutant aux émissions observées sur le territoire national – en France, les émissions de l’inventaire national calculées par le CITEPA – celles qui sont incorporées dans les biens et services importés et en retranchant les émissions résultant de la production sur notre territoire de biens ensuite exportés.

Toutes les travaux sur la question montrent que l’empreinte carbone de la France est supérieure aux émissions territoriales. Mais l’ampleur de l’écart diffère suivant les estimations car le calcul de l’empreinte pose de nombreuses difficultés méthodologiques, comme le rappelle une étude de l’INSEE(1).

Pour les trois principaux gaz à effet de serre (CO2, CH4 et N2O), l’empreinte carbone est par exemple estimés à plus de 9 tonnes d’équivalent CO2 en 2022 par les statistiques du Ministère de l’écologie mais à 8 tonnes par une enquête réalisée par le CITEPA et l’Association Bas Carbone. Dans les deux cas, c’est nettement supérieur aux émissions sur le territoire national qui s’élèvent à 5,8 tonnes par habitant la même année.

Pour le seul CO2 (hors changement d’usage des terres), on dispose de plusieurs bases de données internationales, dont celle du Global Carbon Budget qui fait référence. Les émissions territoriales de l’année 2021 y sont estimées à 4,5 tonnes de CO2 par habitant et l’empreinte carbone à 6,2 tonnes par habitant. On retrouve donc un écart un peu inférieur à 2 tonnes par habitant.

Depuis 2005, baisses parallèles de l’empreinte et des émissions territoriales

Il est cependant tout à fait erroné d’en déduire que nos baisses d’émissions sur le territoire national ne servent à rien. Depuis 2005, notre pays, comme l’ensemble de nos partenaires européens, réduit à la fois ses émissions sur le territoire et son empreinte.

La baisse des émissions sur le territoire n’est donc pas un transfert d’émissions vers l’extérieur, mais bien un gain pour le climat. Comme le montre le graphique ci-dessus portant sur le seul CO2, ces gains n’ont pas été obtenus par de la décroissance, mais en déconnectant partiellement l’évolution de notre empreinte et de nos émissions de celle du PIB.

L’enjeu d’ici 2030 est d’accélérer cette baisse des émissions et de l’empreinte pour atteindre nos objectifs climatiques fixés en cohérence avec le Pacte vert européen. La bonne voie pour y parvenir n’est pas le repli sur soi au nom de la préférence nationale. C’est de mettre en place les outils économiques et réglementaires réduisant les émissions en veillant, bien plus que dans le passé, à réduire les inégalités qu’aggrave désormais la réalité du réchauffement climatique. La bonne réponse face au défi climatique est de fédérer les forces de progrès pour une transition juste.

Sources / Notes

Les autres articles de Christian de Perthuis

TRIBUNE D'ACTUALITÉ

TRIBUNE D'ACTUALITÉ